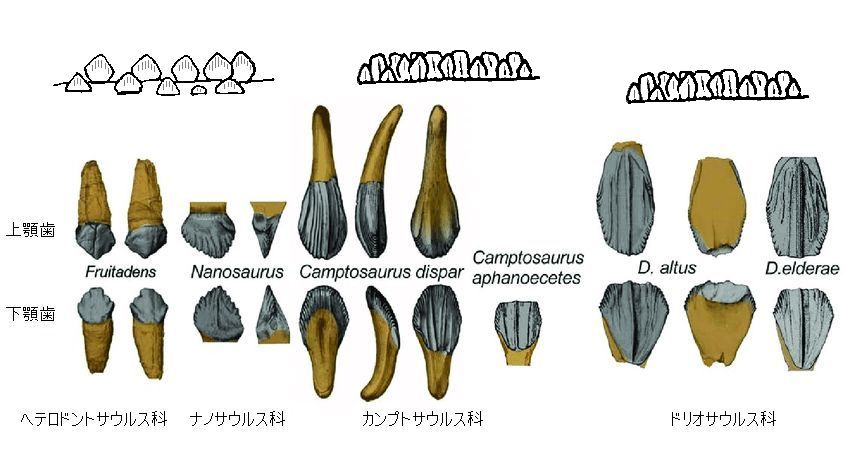

科名 |

画像 |

説明 |

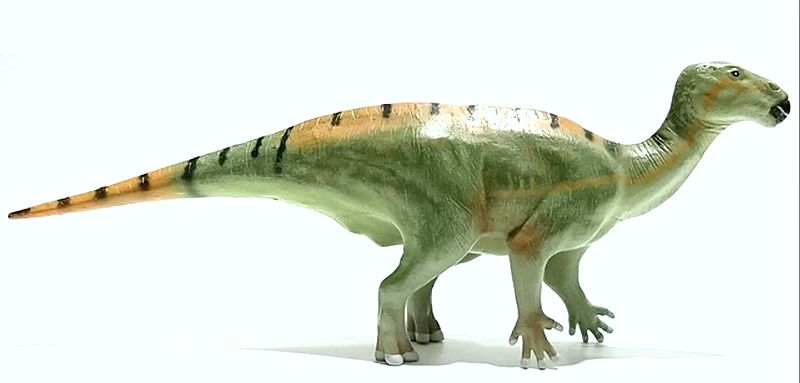

ヘテロドントサウルス科

Heterodontosauridae |

|

ヘテロドントサウルス科は、三畳紀後期からジュラ紀前期のパンゲア大陸(世界のほとんどの大陸

が1つにまとまったもの)に生息した原始的な鳥脚類のグループ。つまり、ヘテロドントサウルス

科の化石は、世界中で発見される。前肢は、恐竜としては長く、後肢の長さの70%以上であった。

部分的に四足歩行であった可能性があり、後肢は、二足で素早く走るように適応していた。強力な

前肢は、昆虫の巣を引き裂いたり、根や塊茎の掘削に用いた可能性がある。ほとんどのヘテロドン

トサウルス科の化石は、乾燥から半乾燥の環境を表す地層で発見されている。ヘテロドントサウル

ス科の頬歯は、丈夫な植物を粉砕するのに適しているが、彼らの食事は、雑食性であった可能性が

ある。前上顎骨歯と下顎前歯の鋭く湾曲した歯は、犬歯状で、ある程度の捕食行動や争いの威嚇に

使われたことを示唆している。歯は、種類によって異なり、一部の種類は、前縁と後縁の両方に尖

った鋸歯があり、歯頸部・帯状部を欠いた高い歯冠を持っていた。ヘテロドントサウルス科は、鳥

盤類に典型的な角質のくちばしを発達させ始めた。体長は、70cm~175cmと小型であった。

|

科名 |

画像 |

説明 |

テスケロサウルス科

Thescelosauridae |

|

テスケロサウルス科は、アジア、北アメリカ、南アメリカの白亜紀の地層で発見される。四足で生

活するが、二足歩行の鳥脚類で、幅広の胴体、太くたくましい後肢が特徴である。二足で素早く走

るように適応していた。後肢の指は、4本であった。小さな前肢は、5本の指をそなえる。頭骨は、

鼻先が長く小さいが、眼窩は大きく、視力が発達していたと推定される。吻端は、角質の嘴で覆

われ、これで植物を食いちぎっていた。上顎には先の方まで歯があった。顎には、数10本の頬歯と

頬袋があり、食べた植物をかみ砕いていたとされる。テスケロサウルス科の頬歯は、頬の外側の表

面から十分に内側に位置し、密集した列を形成していた。歯は、直接咬合し、反対側の列は、ヘテ

ロドントサウルス類と同様の長い剪断エッジを形成した。しかし、上顎にも下顎にも「牙(犬歯)」

は、なかった。体長は、2.5m~4mと中型であった。

|

属名 |

画像 |

説明 |

ヒプシロフォドン

Hypsilophodon |

|

ヒプシロフォドンは、イギリス、ワイト島、南西海岸にあるカウリーズチンの西の白亜紀前期(

1億3000万年前)のウェセックス累層から、1849年に発見された。化石は、1個の椎骨、肋骨の一

部と烏口骨、骨盤の一部、部分的な後肢、2個の尾椎であった。ヒプシロフォドンは、草食性ま

たは、雑食性で、小型で機敏な二足歩行の恐竜であった。その後、頭蓋骨、それに続く背椎骨が発

見され、同一の種類であると確認された。鋭いくちばしを備えた先のとがった頭を持っていた。

軽量で最小化された骨格、低くて空力的な姿勢、長い脚、硬い尾など、二足歩行で走りに徹した

体型であった。前肢には、5本の指があり、後肢には、4本のつま先があった。体長は、1.5m~

2m、体重は、20Kgと推定されている。

|

属名 |

画像 |

説明 |

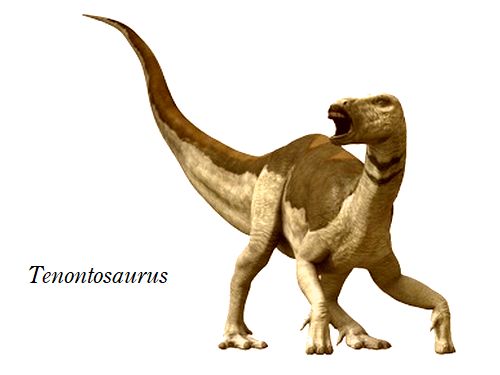

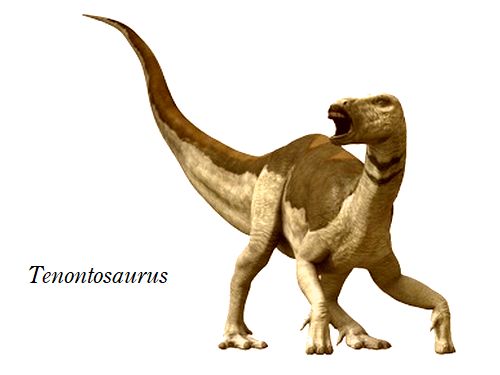

テノントサウルス

Tenontosaurus |

|

テノントサウルスは、アメリカ、モンタナ州、ビッグホーン郡の白亜紀前期(1億1500万年前)の

クローバリー層から発見された。特に、長く幅の広い尾を持っており、背部は骨質の腱で硬化して

いた。背と尾の発達した腱から「腱のトカゲ」の意味で名付けられ、中型から大型の鳥脚類恐竜の

属の一つである。化石は、多く発見され、2番目に多い曲竜類のサウロペルタの5倍以上におよぶ。

非常に原始的なイグアノドン類で、派生した属と考えられている。二足歩行であり、成体では最

高で高さ3mの植物を食べられた。しかし、低いシダや潅木を好んで食べた。U字状のくちばしや

傾斜した切断面を持つ歯は、植物のどの部分を食べるかの制限を受けていなかったとみられる。

葉、木部、場合によっては、果実も食べていた可能性がある。体長は、6m~7m、体重は、1tと推

定されている。

|

科名 |

画像 |

説明 |

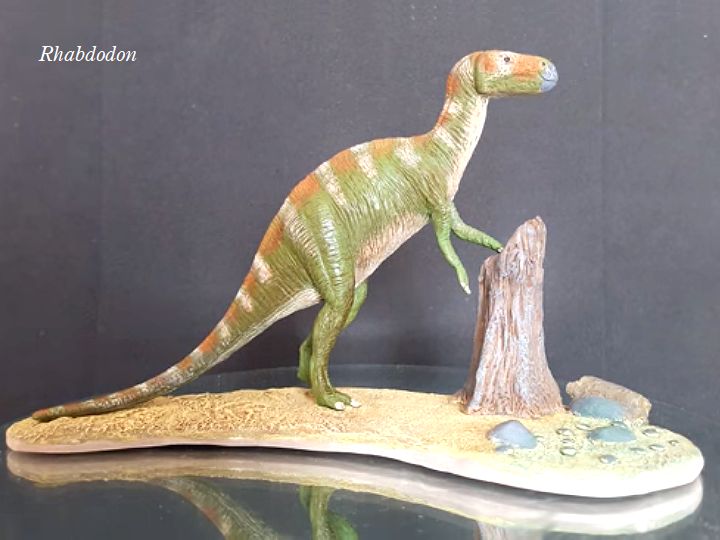

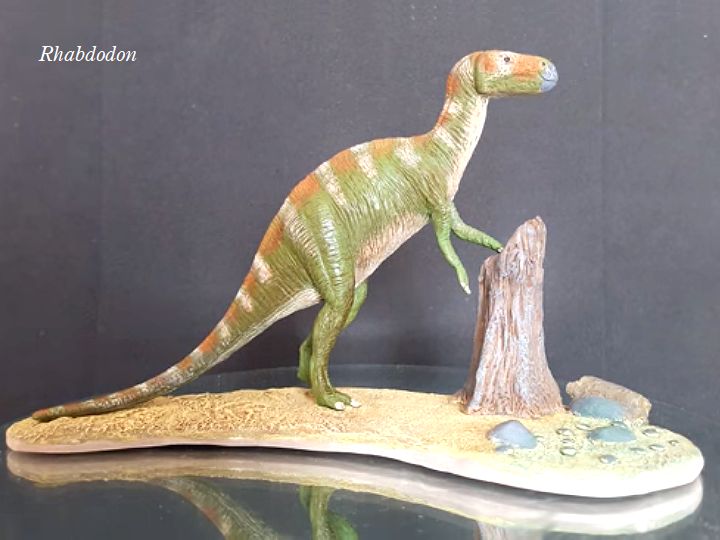

ラブドドン科

Rhabdodontidae |

|

ラブドドンは、南フランス、ブーシュデュローヌ県、ヴェローラバスティードヌーブの白亜紀

後期(7000万年前)のマルヌルージュインフェリュール層から歯の断片が発見された。その後、ほ

ぼ完全な骨格が発見された。ラブドドンの名前は、歯の形態から「溝付きの歯」を意味する名前が

付けられた。化石は、現在までにスペイン、フランス、ルーマニア、チェコで発見されている。

広く、ヨーロッパ全体に生息していたと考えられる。ラブドドンは、イグアノドンティアの基底

メンバーである。前肢には、5本の指があり、後肢には、4本のつま先があった。移動は、四足

歩行と考えられる草食恐竜だった。体長は、約4m、体重は、250Kgと推定されている。

|

属名 |

画像 |

説明 |

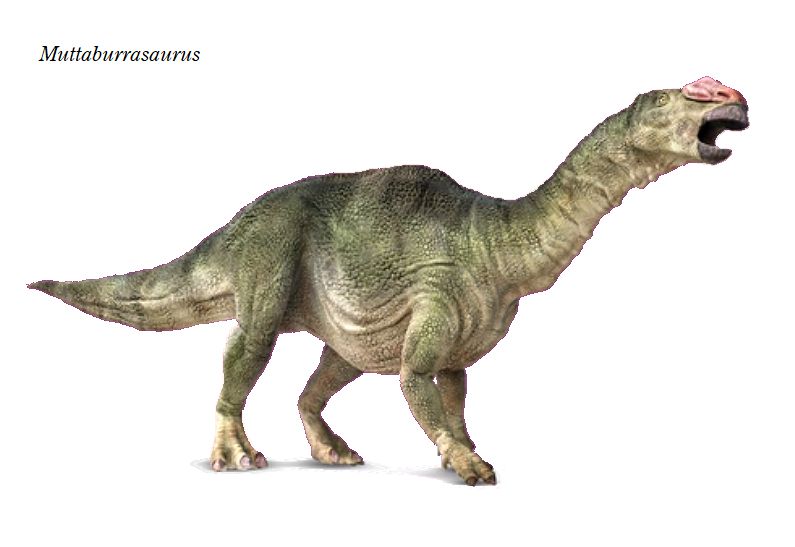

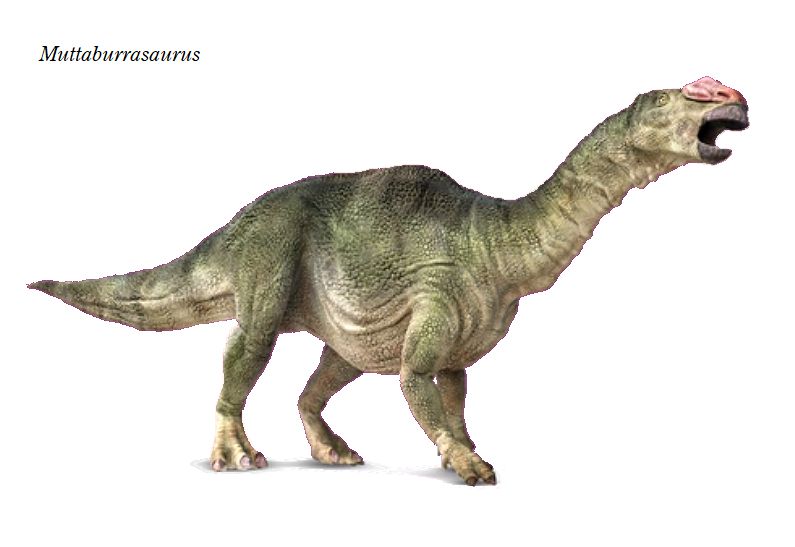

ムッタブラサウルス

Muttaburrasaurus |

|

ムッタブラサウルスは、オーストラリア、クイーンズランド州、ムッタブラ近くの白亜紀前期(1億

1200万年前)の マックンダ累層から発見された。化石は、頭蓋骨の下側と下顎骨の後ろ、多数の

椎骨、骨盤の一部、前肢と後肢の一部が保存されていた。足は、長くて広く、つま先は、4本だ

った。前肢は、不完全だったためイグアノドンのようなスパイク状の親指を持っていたかは不明

である。四足歩行あるいは、二足歩行であった。ムッタブラサウルスの頭蓋骨は、かなり平らで、

上から見ると三角形に近い形である。頭の後ろは広いが、鼻は尖っている。鼻は、大きくなった

中空の前上顎骨に、上向きに膨らんだ鼻口があった。それは、嗅覚器官か発声器官に関係して

いると考えられている。頑丈な顎と歯は、角竜類のように、硬い植物を切り刻む構造になってい

る。体長は、約8m、体重は、2.8tと推定されている。

|

科名 |

画像 |

説明 |

ドリオサウルス科

Dryosauridae |

|

ドリオサウルス科は、アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカのジュラ紀中期~白亜紀初期の地層から

発見される。体に比べて頭が小さく長い首、長くて細い脚、長くて硬い尾を持っていた。ヒプシロ

フォドンに後肢の長さなど、姿は似ていたが、体つきががっしりしており、より大型である。後肢

の機能指は、3本まで減少していた。後肢が強く、素早く機敏なランナーであった。小さな前肢は、

5本の指をそなえる。前顎部の歯が退化して嘴状となり、下顎先端の角質の嘴は、上顎の嘴の歯肉

と噛み合い、硬い植物をたち切ることができた。歯は、直接咬合し、硬い植物をすり潰していた。

歯の側面の強い中央隆起が特徴である。体長は、2.4m~4.3m、体重は、77Kg~91Kgと小型で

あった。ただし、成体の化石が発見されていないので、不明である。

|

科名 |

画像 |

説明 |

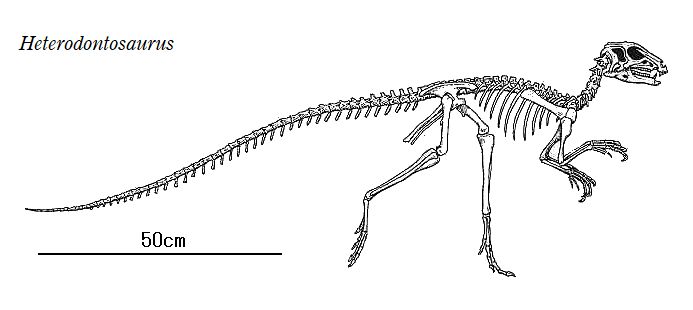

カンプトサウルス科

Camptosauridae |

|

カンプトサウルス科は、北アメリカとヨーロッパのジュラ紀後期から白亜紀前期の地層から発見さ

れる。全体的な体形は、イグアノドンに似ているが、後肢の指が、4本あるなどの違いがある。

前肢よりも後肢のほうが長く、二足歩行に適していたと考えられる。通常は、四足歩行で、ゆっく

り歩いていたと推定される。前肢は、5本の短い指を持ち、鋭い爪があったが、イグアノドンに比

べ貧弱で武器となるようなものではなかった。大きく発達した嘴を持ち、2本の歯が一つの歯槽に

縦に並ぶ構造を持っていて、進化した鳥脚類のデンタル・バッテリーに似ている。カンプトサウル

ス科の歯は、外側に厚い正中隆起と縁に沿う歯状突起があり、これらの特徴は、ドリオサウルスの

ものと似ているが、より完全に発達している。歯は、広範囲の咬耗を示し、厳しい植生の硬い植物

を食していたと推定される。初期型の小型の鳥脚類からイグアノドンやハドロサウルス科などにい

たる過渡的な状態の特徴を有している。体長は、5m~7mと中型であった。

|

科名 |

画像 |

説明 |

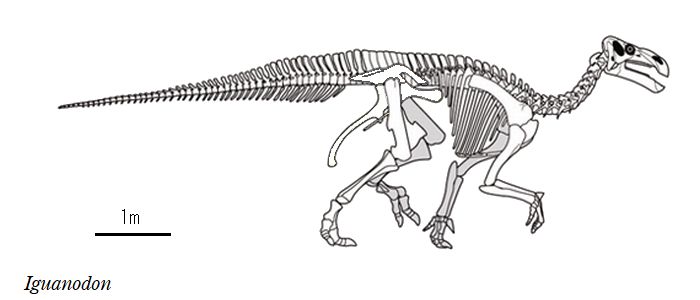

イグアノドン科

Iguanodonntidae |

|

イグアノドン科は、世界中のジュラ紀中期から白亜紀後期の地層で発見される。1878年にベルギー

のエノー州にあるベルニサール炭鉱から、30体以上の完全なイグアノドンの全身骨格化石が発見さ

れ、復元についての研究が大きく進んだ。イグアノドン科は、多くの種を含む鳥脚類の非常に大き

なグループである。イグアノドン科は、二足歩行から四足歩行に移行する可能性のある重い鳥脚類

であった。後肢は強力であったが、走るために作られておらず、各足には3本のつま先があった。

前肢は、恐竜としては長く、後肢の長さの75%近くであり、柔軟性のない中央の3本の指で体重を

支えることができた。前肢の親指は、中央の3本の指から外側へ突き出た15cm程の円錐形のスパ

イクであった。このスパイクは、細長く器用な小指とともに食物を探すために使用された可能性が

ある。大きく発達した嘴を持ち、名前のようにイグアナのような歯があったが、はるかに大きく、

密集していた。交換歯の列を持っていたハドロサウルス科とは異なり、イグアノドンは、上顎の片

側に29個、下顎に25個の交換歯しか持っていなかった。体長は、7m~9mであった。

|

科名 |

画像 |

説明 |

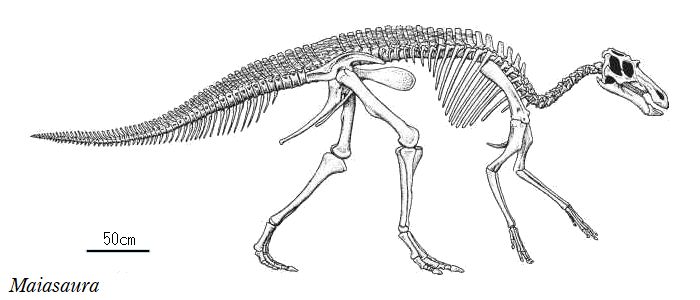

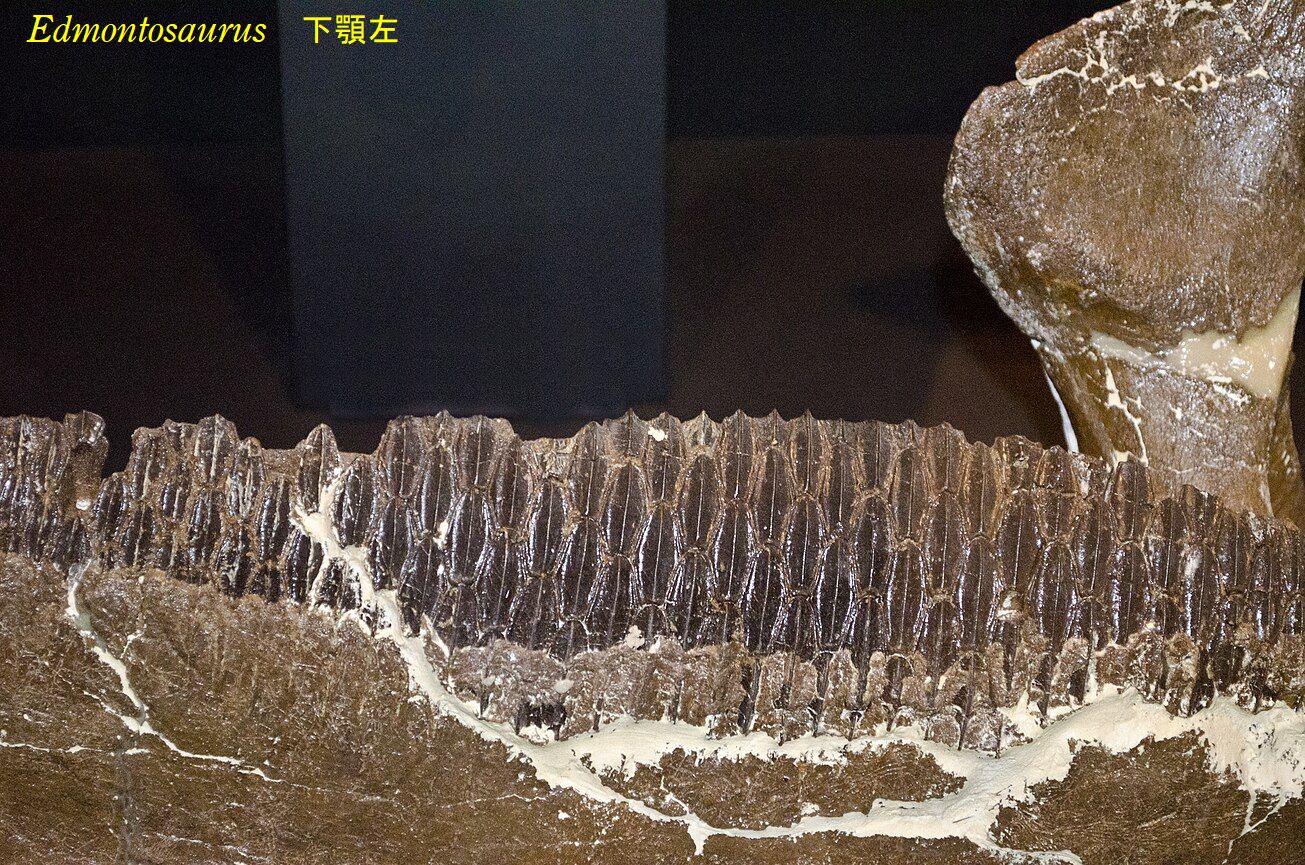

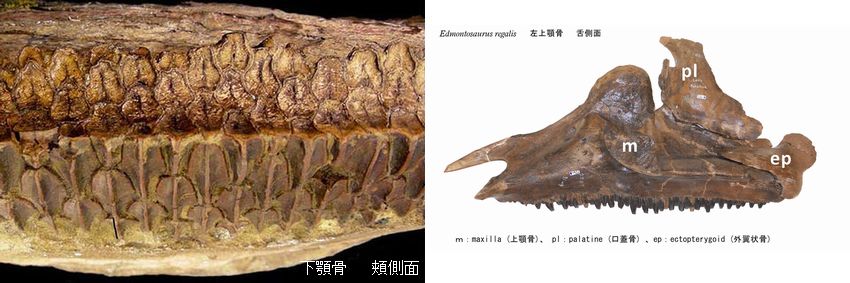

ハドロサウルス科

Hadrosauridae |

|

ハドロサウルス科は、白亜紀の北半球の地層で発見される。別名、カモノハシ恐竜、カモハシ竜と

も言われ、鴨のように長く平たい口吻部が特徴的な草食恐竜である。非常に保存状態のよい化石は、

1908年に化石収集家によってワイオミング州のコンヴァース郡で発見された。この標本は、皮膚が

いくらかの筋肉と共にほぼ完全な形で保存されていた。口の奥に無数の小さな歯が並ぶ「デンタル・

バッテリー構造」を持つ。歯は、前から順に磨り減るとともに後ろから次々と生えてくる。これで

硬い葉をすり潰すことができた。四肢などの構造は、祖先であるイグアドン科に似るが、親指のス

パイクは無い。頭部に「とさか」があるものが多く、とさかは、中空であったり、なかったりする。

用途は、臭いをよく嗅ぐためや共鳴させて大きな声を発するなど、諸説ある。ハドロサウルス科は、

日常的に群れていた可能性が高く、それはティラノサウルス科などの捕食者から身を守るためであ

った。ハドロサウルス科は、通常二足歩行で、一部の種の幼体は、主に2本足で歩き、成体は主に

4本足で歩いた。体長は、7m~12mと大型であった。

|