| 爬虫綱・双弓亜綱・主竜類・ 恐竜上目・鳥盤類・鳥脚類・ テスケロサウルス科 Reptilia・Diapsida・Archosauria・ Dinosauria・Ornithischia・ Ornithopoda・Thescelosauridae |

|

|---|

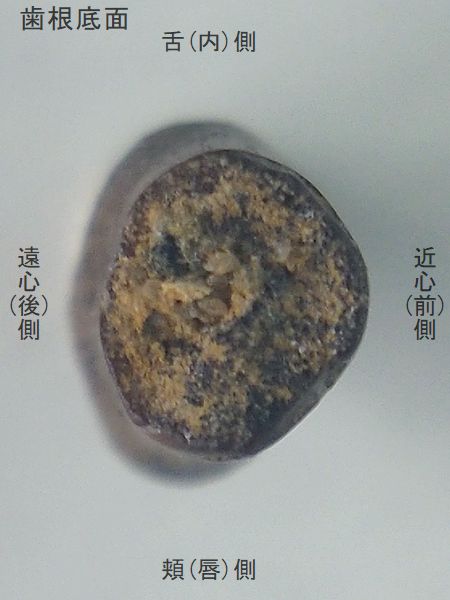

テスケロサウルスの歯化石

| 標本データ | 頬(唇)側面 | 舌(内)側面 | 近心(前)側面 | 遠心(後)側面 | 咬合面 | 歯根底面 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標本No.2018052301

テスケロサウルスの左下顎歯 Thescelosaurus sp. Carter郡、モンタナ州、アメリカ 白亜紀後期マストリヒチアン・6550万年前 Hell Creek Formation 高さ:6.1mm、 幅:2.4mm、 厚さ:3.2mm、 重さ:0.07g |

|

|

|

|

|

|

ヤフオクで「三葉虫の巣穴」KHさんより 購入。歯冠は、厚みのあるスプーン状で、 舌側に曲がり、先端が尖る。頬側面は膨らみ 舌側面は凹む。舌側面には、縦溝(fluting) が見られる。頬側面にも弱い縦溝があるよ うだ。歯冠の頬側面の遠心側(右側)の先端 付近に咬耗が見られる。舌側の歯冠基部が 盛り上がり、歯根との間がくびれる。膨ら みは、舌側よりも頬側が、歯冠先端方向に 位置する。切縁には、鋸歯はない。歯冠の 幅より厚みの方が大きい。左下顎の頬歯と 思われる。 |

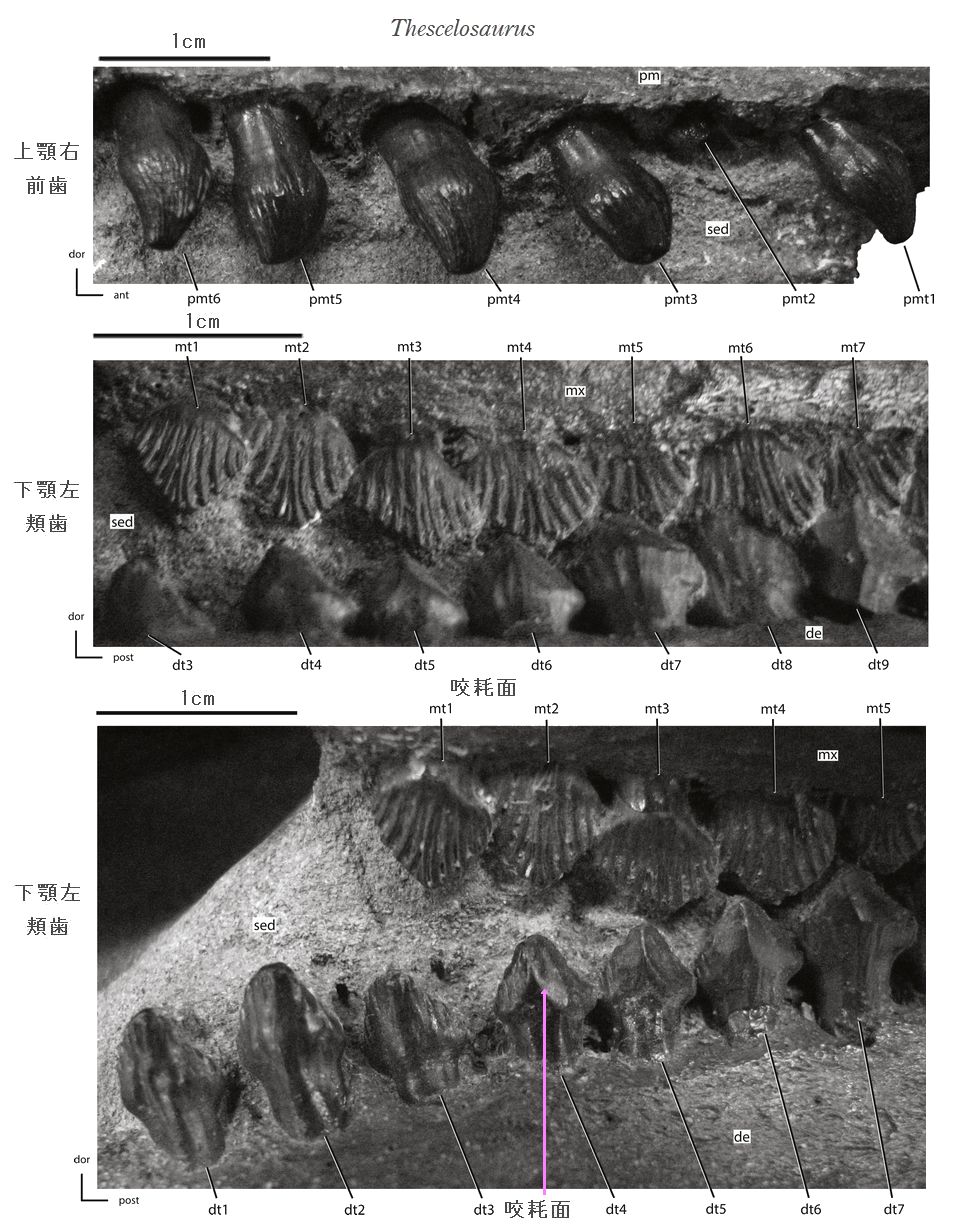

テスケロサウルスの歯

|

|---|

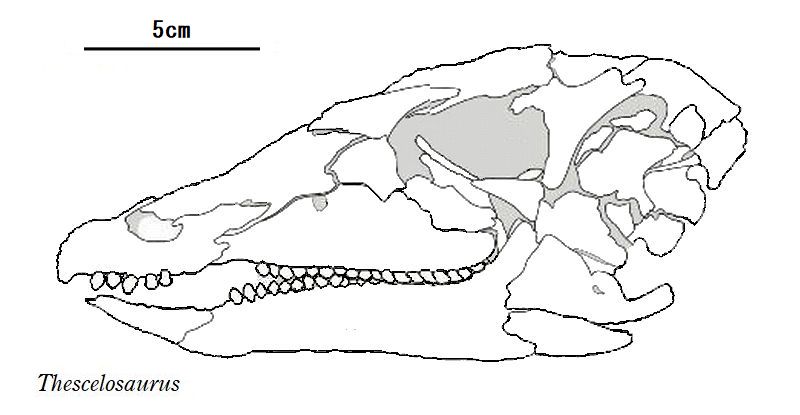

| 上の画像は、テスケロサウルスの歯である。上段は、前上顎骨にある、6本のスプー ン状の尖った歯を示している。所蔵する、「No.2018052301」の標本に似ているが、 咬耗面が存在するので、下顎に歯のない前上顎骨の歯には、咬耗はあり得ない。中・ 下段の画像は、左側の頬歯である。上顎歯は、横に広がる薄い葉状で、頬側面には、 縦溝(fluting)が10本前後見られる。下顎歯は、頬側に膨らむスプーン状で、前上顎 骨歯(前歯)に似ている。弱い縦溝(fluting)が見られるものもある。遠心側に行くに つれ葉状になっていくようだ。頬側面には、上顎歯による咬耗面が見られる。近心側 の1・2番の歯は、対応する上顎歯がないので、咬耗面は存在しない。近心側から4番 目より遠心側の下顎歯は、頬側面の前後に、2面の咬耗面が形成される。所蔵する標 本は、頬側に膨らんだスプーン状なので、下顎の頬歯と判断できる。また遠心側の頬側 にのみ咬耗面が存在するので、左下顎の近心側から、3番目(dt3)の頬歯の可能性が高 い。 Boyd CA. 2014. The cranial anatomy of the neornithischian dinosaur Thescelosaurus neglectus. PeerJ 2:e669 より画像引用 |

① テスケロサウルス (Thescelosaurus)

|

|---|

|

|

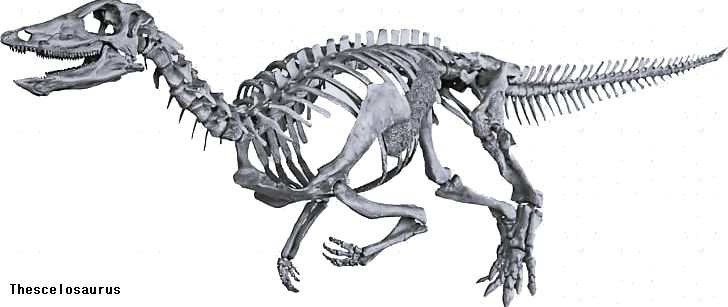

| テスケロサウルスは、1891年にワイオミング州ニオブララ郡の白亜紀後期のランス 累層から初めて発見された。1926年、カナダのアルバータ州のホースシューキャニ オン累層で保存状態の良い骨格が発見された。二足歩行で、草食性の鳥盤類恐竜であ る。化石は、頑丈な体格、小さな広い手、長い先の尖った鼻を持っていた。目の上に 大きな骨の眼瞼突起があった。小さな先の尖った歯と葉の形の歯の2種類の歯があっ た。前上顎骨には、6個の小さい尖った歯があった。各手には、5本の指があり、各足 には、4本のつま先があった。各つま先は、蹄に似た形で終わっていた。尾には、骨化 した腱があり、尾の後ろ半分で徐々に骨になり、硬くなっていた。全長は、2.5~4m、 体重は、200~300Kgであったと推定されている。 |

テスケロサウルス科の種類

|

|---|

| テスケロサウルス科の名前は、「神のような」「素晴らしい」、または「不思議な」を意味するギ リシア語の「テスケロス」からきている。北アメリカ・南米・アジアの白亜紀前期から白亜紀末期に 生息した原始的な小型の鳥脚類のグループ。部分的に四足歩行であった可能性がある。後肢は、頑 丈であったが、重い体の割に筋力が強くなく、二足で素早く走るランナーではなかった。 テスケロサウルス科は、鳥脚亜目から外し、角脚類の姉妹群とする考えもある。 以下に、テスケロサウルスの分類と主な属を示す。 テスケロサウルス亜科 ① テスケロサウルス (Thescelosaurus) (アメリカ・ワイオミング州、白亜紀後期) ② パルクソサウルス (Parksosaurus) (カナダ・アルバータ州、白亜紀後期) ③ ノトヒプシロフォドン (Notohypsilophodon) (アルゼンチン・パタゴニア、白亜紀後期) オロドロメウス亜科 ④ ハヤ (Haya) (モンゴル、白亜紀後期) ⑤ チャンチュンサウルス (Changchunsaurus) (中国・吉林省、白亜紀前期) ⑥ コリアノサウルス (Koreanosaurus) (韓国・宝城、白亜紀後期) ⑦ オリクトドロメウス (Oryctodromeus) (アメリカ・モンタナ州、白亜紀後期) ⑧ アルバータドロメウス (Albertadromeus) (カナダ・アルバータ州、白亜紀後期) ⑨ オロドロメウス (Orodromeus) (アメリカ・モンタナ州、白亜紀後期) ⑩ ゼフィロサウルス (Zephyrosaurus) (アメリカ・モンタナ州、白亜紀前期) この分類は、2013年のブラウンら「Brown, C. M.; Evans, D. C.; Ryan, M. J.; Russell, A. P. (2013). “New data on the diversity and abundance of small-bodied ornithopods (Dinosauria, Ornithischia) from the Belly River Group ( Campanian) of Alberta”. Journal of Vertebrate Paleontology 33 (3): 495–520.」 によるものである。 |

② パルクソサウルス (Parksosaurus)

|

|---|

|

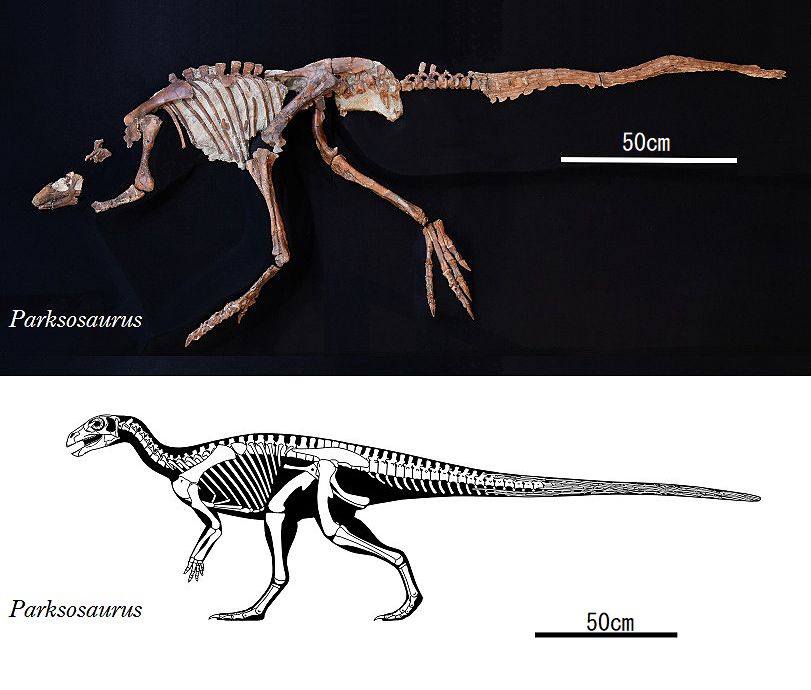

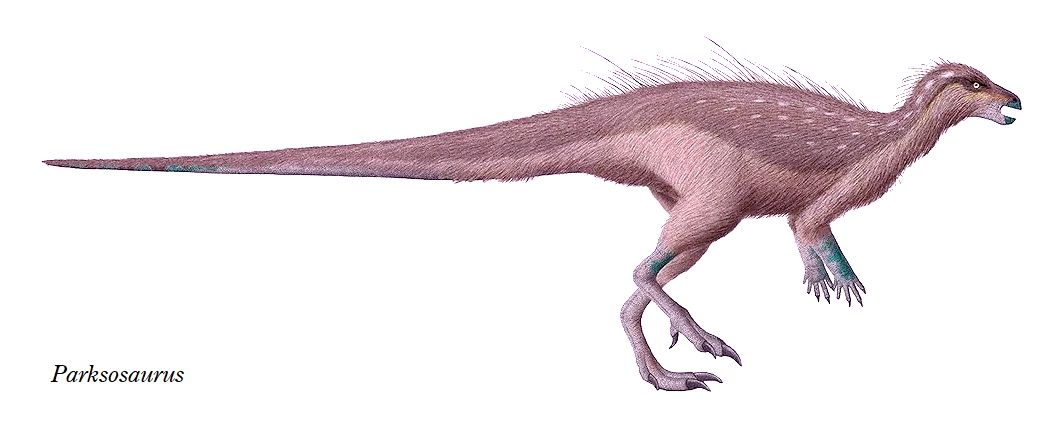

| パルクソサウルスの化石は、カナダ、アルバータ州の白亜紀後期(約6950 万年前)のホースシューキャニオン層から発見された。化石は、大部分が 関節した体骨格と部分的な頭骨であった。テスケロサウルスと同様に、肋 骨に沿って薄く部分的に骨化した軟骨性の肋骨間板が存在した。肩帯は、 たくましかった。上顎骨には少なくとも18本の歯があり、下顎には、20 本の歯があった。前上顎骨の歯の数は、不明である。角質のくちばしを持 つ小型の頭部、短いが強力な前肢、長く強靭な後肢を持っていた。各手に は、5本の指があり、各足には、4本のつま先があった。全長は、約2.5m、 体重45Kgであったと推定されている。小型で、素早い二足歩行の草食動 物であった。 |

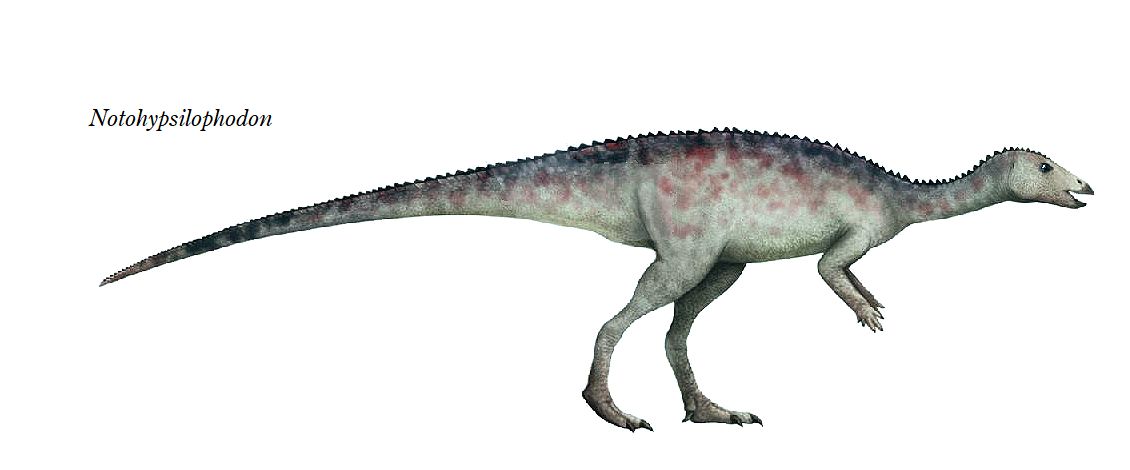

③ ノトヒプシロフォドン (Notohypsilophodon)

|

|---|

|

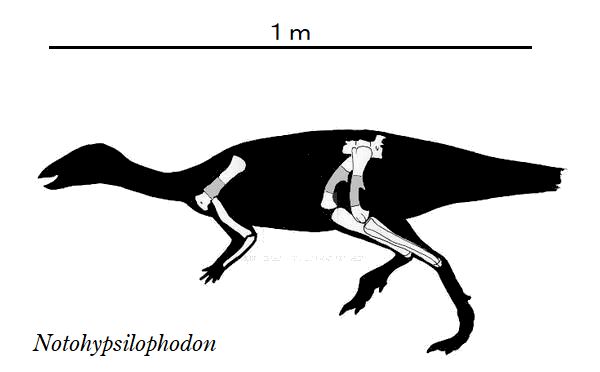

| ノトヒプシロフォドンの化石は、アルゼンチン、パタゴニア、チュブ北部 にあるサンホルヘ盆地の白亜紀後期(約9000万年前)のバホバレアル累層 から発見された。化石は、頭蓋骨を欠き、4つの頸椎、7つの胸椎、5つ の腰椎、6つの尾椎、4つの肋骨片、部分的な左肩甲骨、部分的な右烏口 骨、右上腕骨、尺骨の両方、および左脚の大部分(足指を除く)、右腓骨と 距骨を含む部分的な骨格、および13個の指骨であった。神経弓は、椎骨 に融合していないため、完全に成長していない個体と見なした。全長は、 約1.3m、体重6Kgであったと推定されている。 |

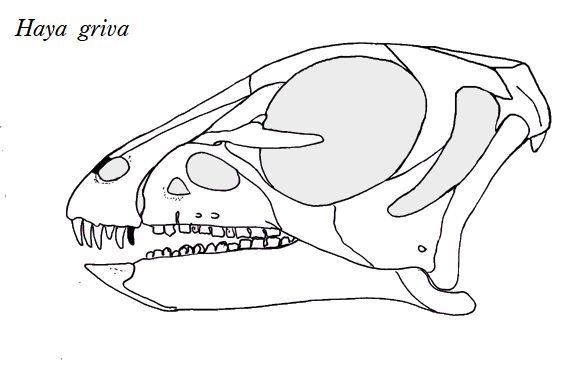

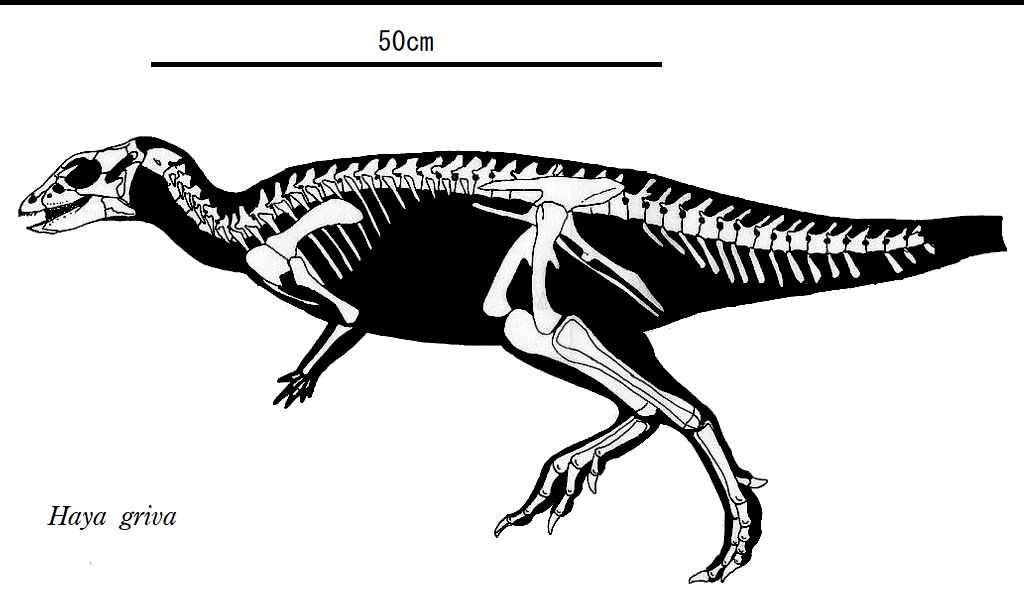

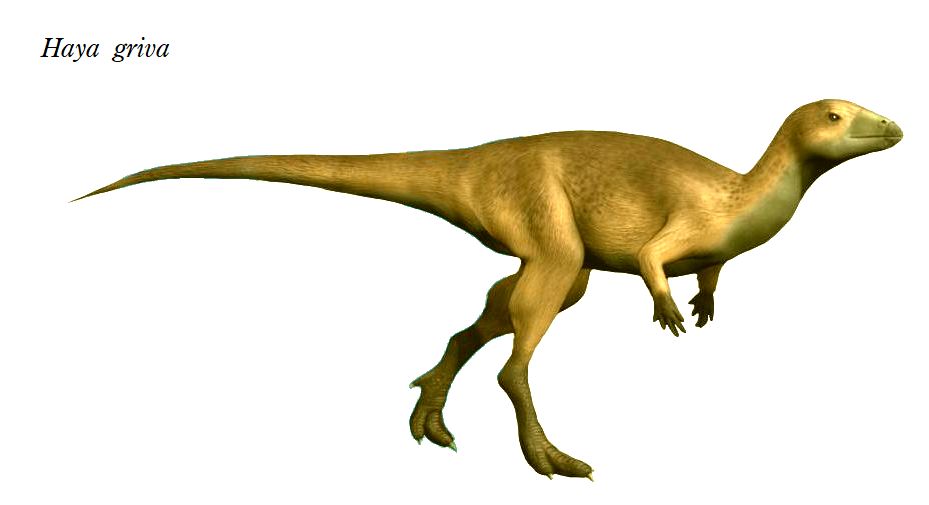

④ ハヤ (Haya)

|

|---|

|

|

|

| ハヤの化石は、モンゴル、フーゲネツラフカント地域の白亜紀後期(約8600 万年前)のジャヴクラント累層から発見された。化石は、完全で保存状態の 良い頭蓋骨と骨格であった。大量の胃石も保持していた。学名は、ヒンド ゥー教のヴィシュヌ神の守護神のサンスクリット語での名前で、長い馬面 が似ているため名付けられた。前上顎骨の片側に5~6本の細長い犬歯状 の前歯があり、頬歯は、ノミ状で、上顎の片側に10本程度、下顎の片側 に14本程度ある。全長は、約1.4mであったと推定されている。 |

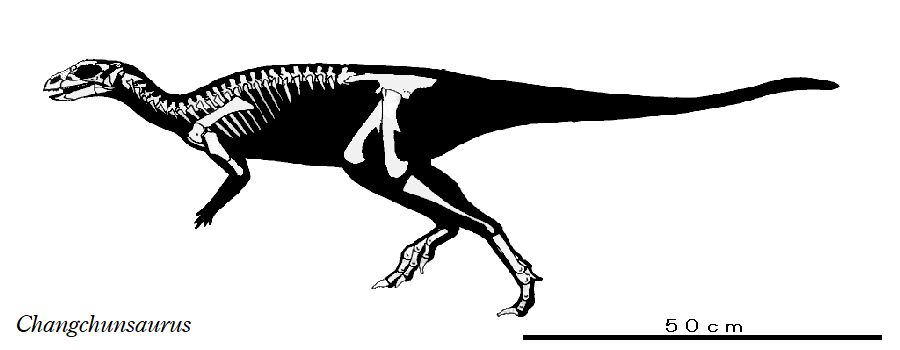

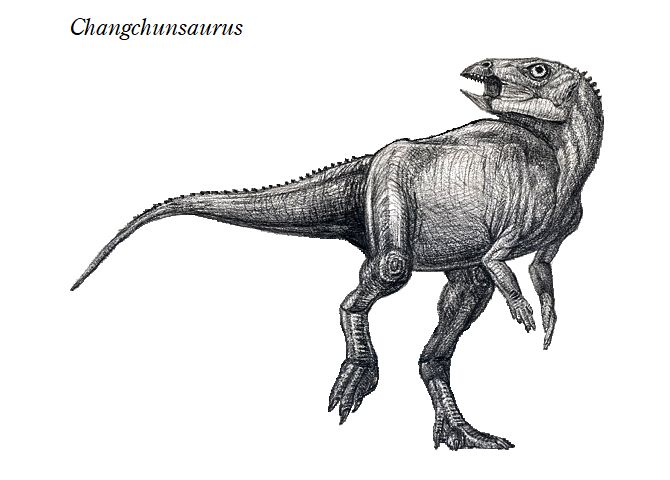

⑤ チャンチュンサウルス (Changchunsaurus)

|

|---|

|

|

|

| チャンチュンサウルスの化石は、中国吉林省公珠陵、松遼盆地の白亜紀前 期(約1億2000万年前)のクアントウ累層から発見された。チャンチュン サウルスは、長春から産出したので長春竜「長春トカゲ」と名付けられた。 化石は、頭蓋骨と体骨格、部分的な下顎であった。前上顎骨片側には、短 いくちばし部分と5本の歯の部分があり、前上顎骨の歯と頬歯の間には、 小さな隙間がある。頬歯歯冠は、切縁に歯状突起(鋸歯状突起)のある葉状 である。頬歯は、各々片側に20個前後ある。上の二段目の画像は、右下顎 の近心側頬歯である。特徴としては、頬骨の側面から突き出た突起があり、 「ナブル構造」と呼ばれるものがある。チャンチュンサウルスの頭蓋骨の長 さは、11.5cmであり、全長は、約1mであったと推定されている。二足歩 行の小さな草食恐竜であった。 |

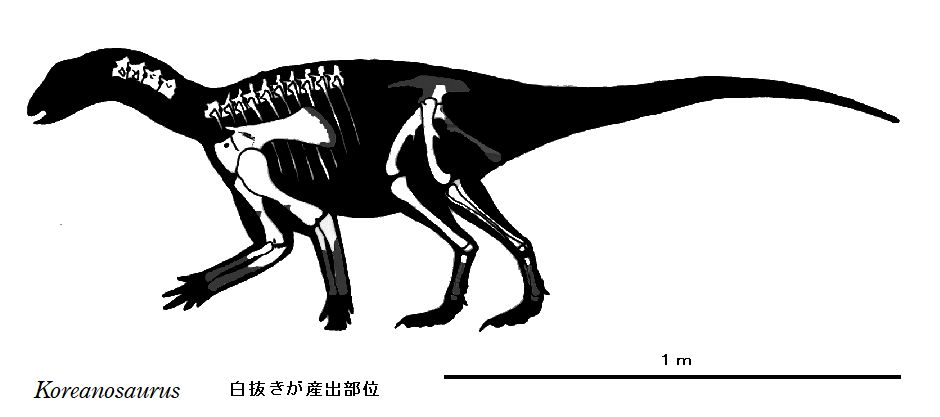

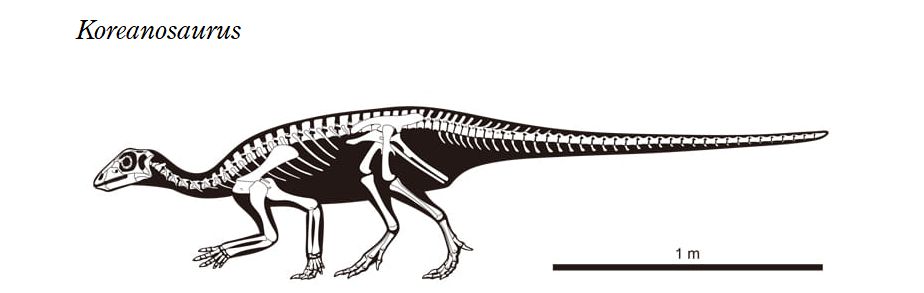

⑥ コリアノサウルス (Koreanosaurus)

|

|---|

|

|

| コリアノサウルスの化石は、2003年に韓国、全羅南道ボソン郡、ビボンリ の白亜紀後期(約9960万年前)のソンソ礫岩層から発見された。化石は、 頭蓋骨を欠いた前部骨格、後肢の一部を含む骨盤帯であった。後肢は、比 較的短く、前肢は、長目であった。コリアノサウルスは、産出地の小さな 巣穴の存在に基づいて、おそらく前肢で穴を掘る恐竜だったと想像されて いる。全長は、約2~2.4mであったと推定されている。四足歩行の比較的 小さな草食恐竜であったと考えられている。 |

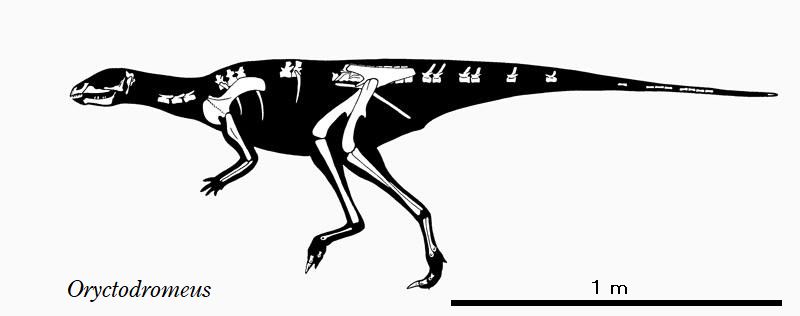

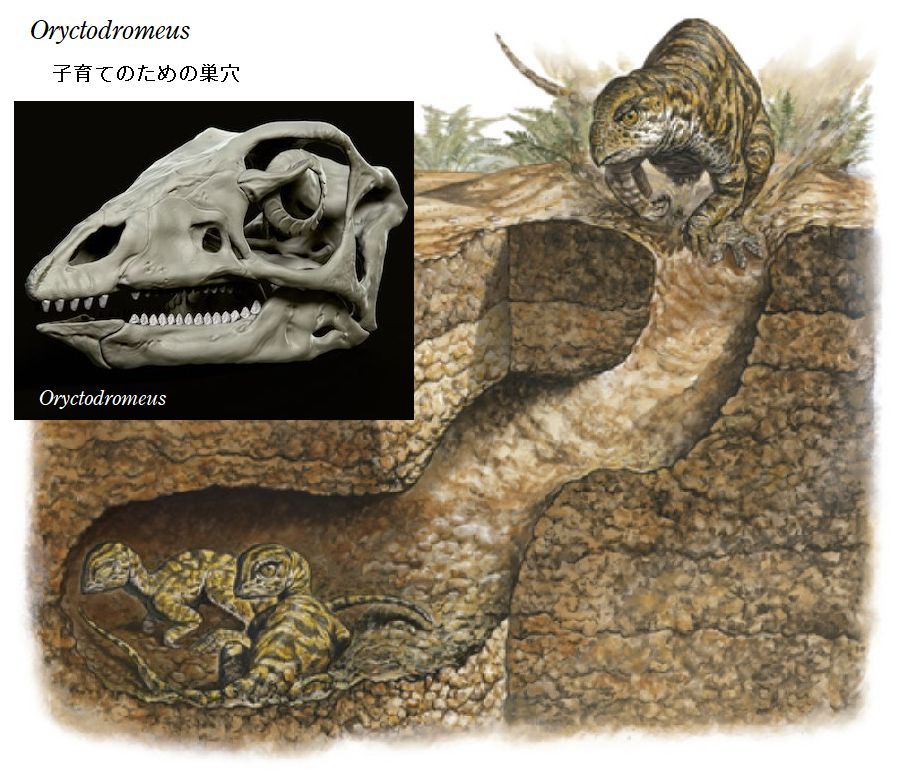

⑦ オリクトドロメウス (Oryctodromeus)

|

|---|

|

|

| オリクトドロメウスの名前は、「穴を掘るランナー」の意味で付けられた。 化石は、アメリカ、モンタナ州南西部の白亜紀中期(約9500万年前)のブラ ックリーフ層、および、アイダホ州南東部の白亜紀中期(約9500万年前)の ワイアン層から発見された。化石は、成体の部分骨格であり、前上顎骨(上 のくちばし)、部分的な脳函、3つの頸椎、6つの胴椎、7つの仙椎、およ び、23個の尾椎、肋骨、肩帯、手、両側の脛骨、不完全な腓骨、1つの中 足骨が含まれている。ワイアン層の標本から胴椎、仙椎、尾椎に分厚い腱 の網目が存在していることがわかった。化石は、巣穴に埋まった状態で発 見されている。この穴は、長さ2m、幅70cmほどであった。これらの骨 格は、密集して押し込まれ、関節しておらず、巣穴の中で死んで腐敗した ことが示唆される。これらの巣穴は、内部が砂で満たされており、巣の周 囲が泥岩や粘土岩なのに砂岩となっている。初めて前肢で穴を掘る習性の 証拠が示された恐竜である。体長1.3mの幼体と成体が同じ巣から発見さ れており、子育てのための巣穴だったと考えられている。全長は、約2.1m、 体重は、22~33kgほどであったと推定されている。二足歩行で、小型で おそらく速く走る草食恐竜だった。 |

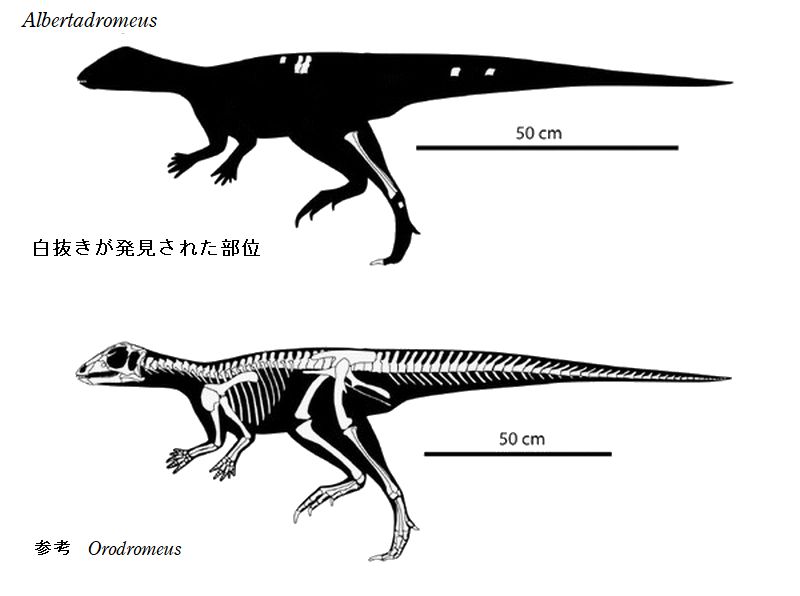

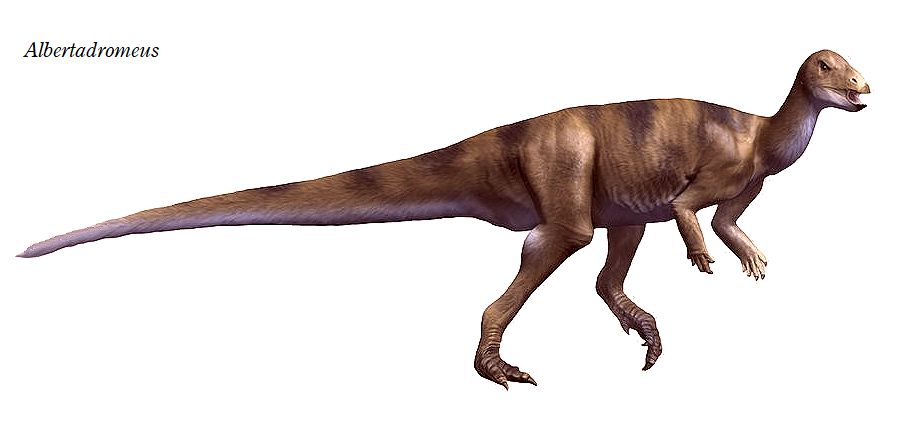

⑧ アルバータドロメウス (Albertadromeus)

|

|---|

|

| アルバータドロメウスの化石は、カナダ、アルバータ州、カナルクリーク 地域の白亜紀後期(約7700万年前)のオールドマン累層上部から発見され た。化石は、頭蓋骨を欠き、2つの胴椎、尾椎、頸肋骨、骨化した腱、左脛 骨と腓骨、不完全な右腓骨、および断片的な中足骨と爪であった。遠位 腓骨が遠位脛骨に融合している。全長は、約1.5mであったと推定されて いる。二足歩行で、小型でおそらく速く走る草食恐竜だった。 |

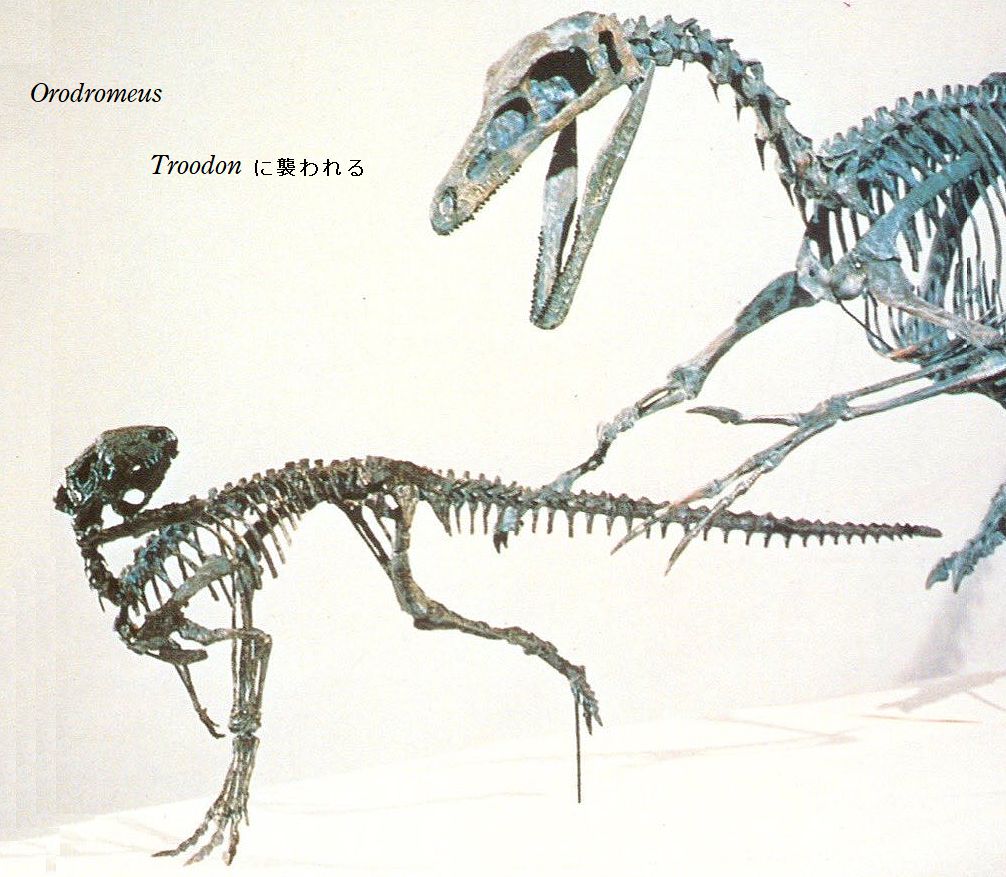

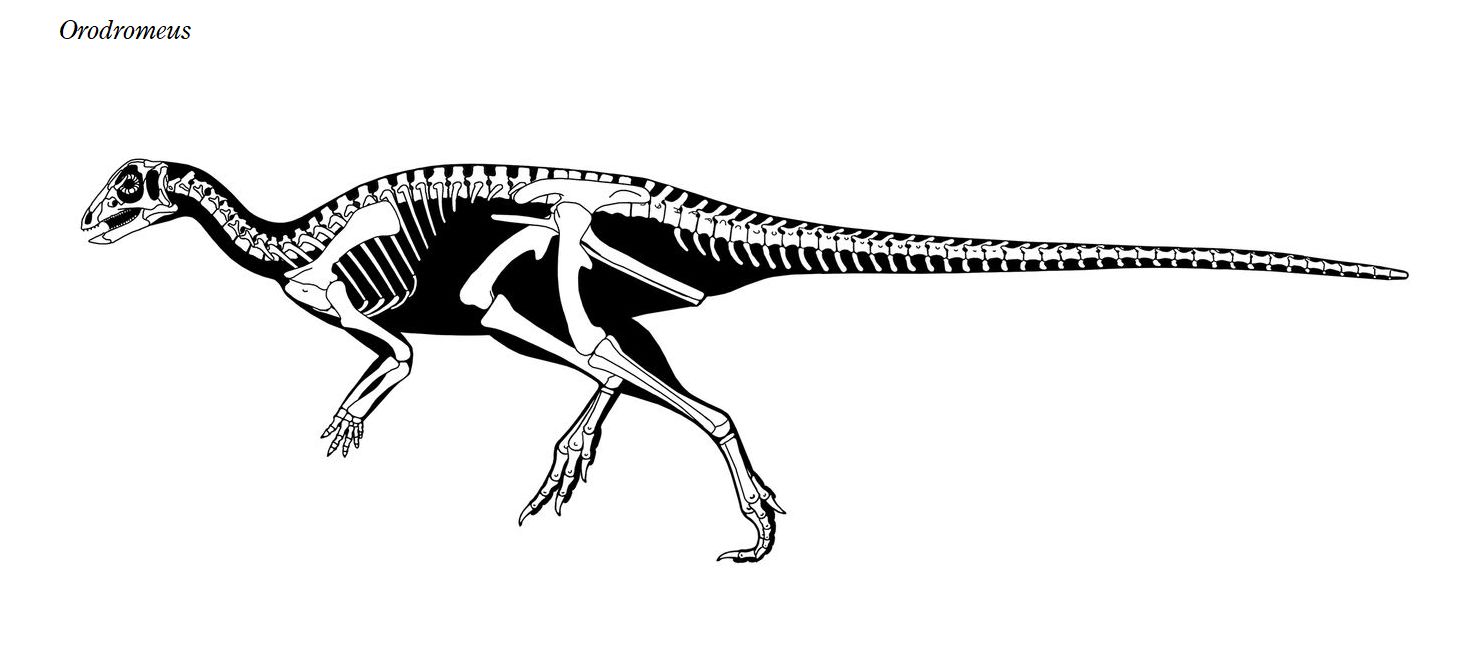

⑨ オロドロメウス (Orodromeus)

|

|---|

|

|

| オロドロメウスの化石は、アメリカ、モンタナ州ティトン郡で白亜紀後期 (約7500万年前)のツーメディスン累層から発見された。オロドロメウス は、産地のマイアサウラのエッグマウンテンサイトからギリシャ語のオロ ス「山」と、ドロメウス「ランナー」をもとに名付けられた。化石は、頭蓋 骨を持つ部分的な骨格から成る。一緒に、胚をいくつか含む、19個の卵 の殻も産出した。上顎歯と下顎歯の歯冠は、三角形で垂直咬合をしていた。 オロドロメウスは、オリクトドロメウスによく似た巣穴を掘った可能性 があると推測されている。全長は、約2.5mであったと推定されている。小 型の高速で走る、二足歩行の草食恐竜だった。 |

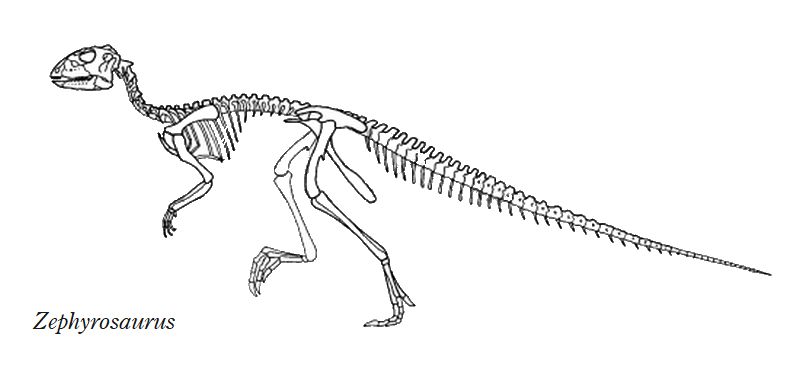

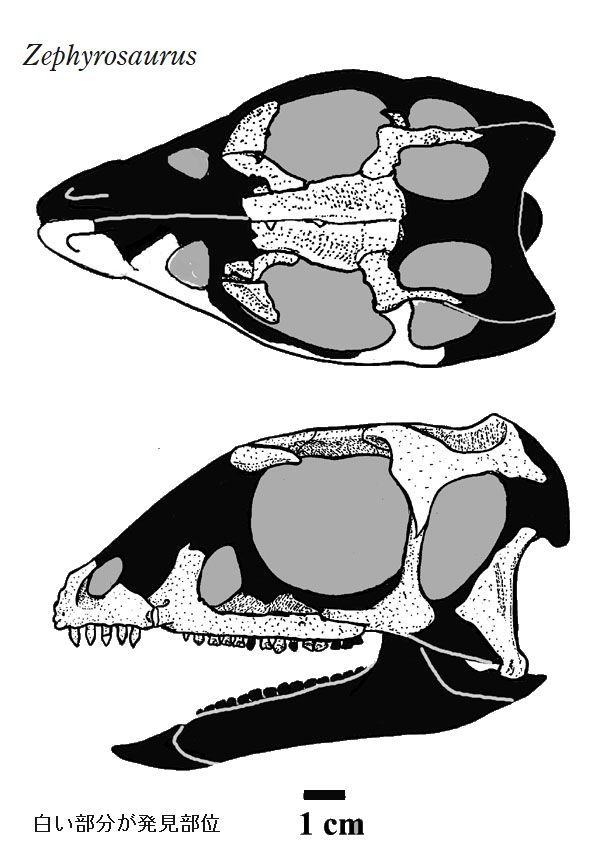

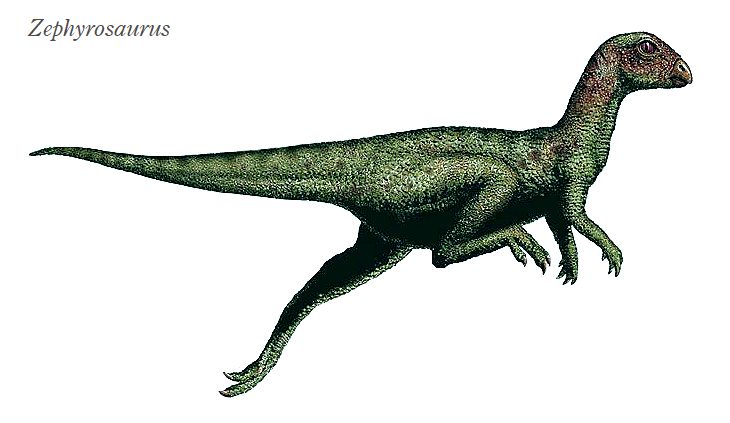

⑩ ゼフィロサウルス (Zephyrosaurus)

|

|---|

|

|

|

| ゼフィロサウルスの化石は、アメリカ、モンタナ州、カーボン郡の白亜紀 前期(約1億1300万年前)のクローバリー層から発見された。ホロタイプ の化石は、断片的な顎、脳函およびそれに関係する頭部の骨、いくつかの 部分的な椎骨、肋骨の断片である。標本が不十分すぎるため、あまりよく 分かっていない恐竜だった。独自の特徴は、急傾斜の顔、上顎骨にある盛 り上がったこぶ、頬骨の大きなこぶがある。くちばしには、歯があった。 その後、新たな標本は、体の全ての領域からのものが含まれる、少なくと も7個体分の化石であった。全長は、約1.8mであったと推定されている。 ゼフィロサウルスは、巣穴を掘っていた可能性がある、小型で俊敏な、二足 歩行の草食恐竜だった。 |

鳥脚類へ

恐竜類へ

パラエオアート館へ

トップページへ