| 爬虫綱・双弓亜綱・主竜類・ 恐竜上目・鳥盤類・鳥脚類・ イグアノドン科 Reptilia・Diapsida・Archosauria・ Dinosauria・Ornithischia・ Ornithopoda・Iguanodonntidae |

|

|---|

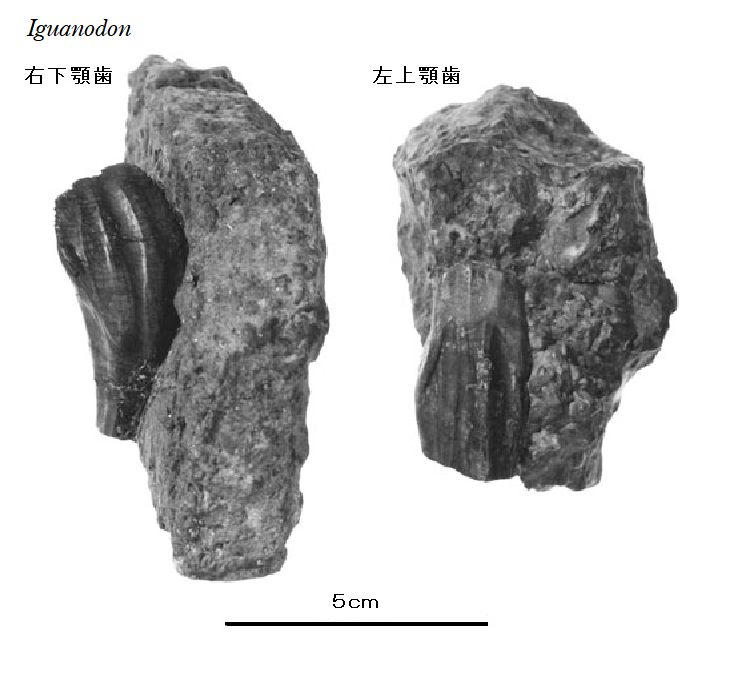

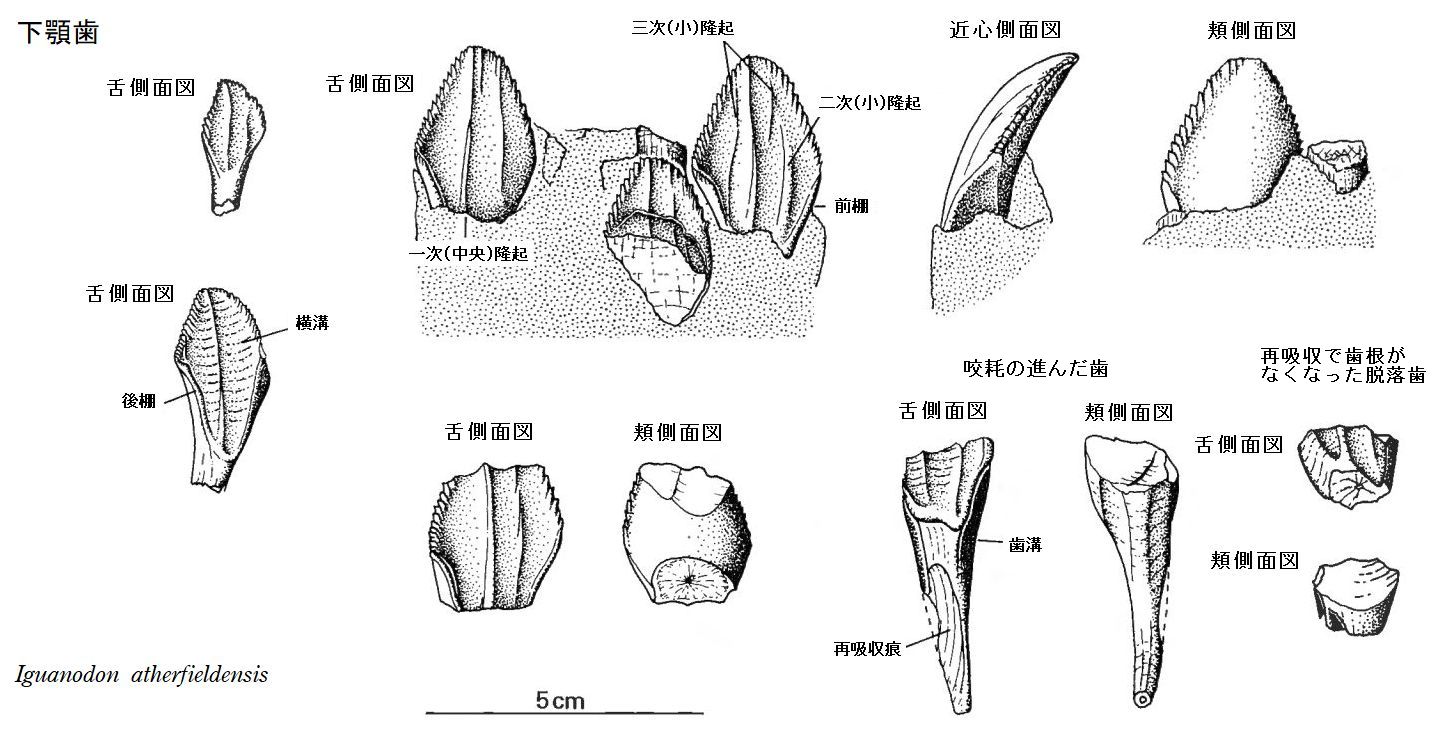

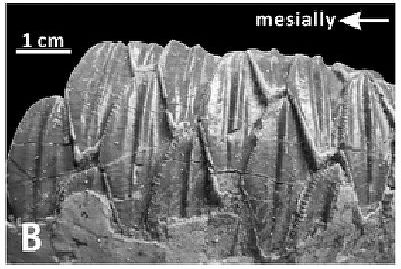

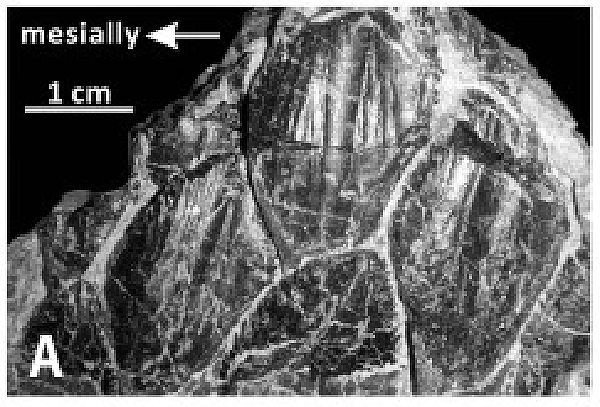

イグアノドンの歯化石(Replica)

| 標本データ | 全体像 | 頬(唇)側面 | 舌(内)側面 | 遠心(後)側面 | 歯冠頂面 | 歯根底面 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標本No.89031201

イグアノドンの左下顎歯 Iguanodon mantelli Lewes、E.Sussex、イギリス 白亜紀前期アルビアン・1.2億年前 Tunbridge Wales sandstone 高さ:53.3mm、 幅:23.5mm、 厚さ:24.3mm、 重さ:86g |

|

|

|

|

|

|

たぶん、国立科学博物館?で、購入した。 歯冠は、厚みがあり、歯根は、細く円柱状 である。下顎の歯冠先端は、頬側に曲がる。 上顎歯は、逆である。歯冠の頬側面の先端 付近に咬耗が見られる。切縁には、明瞭な 突起(鋸歯)がある。舌側面には、縦隆起が 見られる。中央隆起は、まっすぐで盛り上 がり、遠心側に寄っている。小隆起が、近 心側にあり、近心側に膨らむように湾曲す る。小隆起は、常に中央隆起の前方にある ので、左下顎の頬歯と思われる。 |

マンテリサウルスの尾椎骨

| 標本データ | 右側面 | 左側面 | 背側面 | 腹側面 | 近心側面 | 遠心側面 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標本No.95072106

マンテリサウルスの尾椎骨 Mantellisaurus atherfieldensis Isle of Wight(ワイト島)、イギリス 白亜紀前期アルビアン・1.2億年前 Wessex Formation 長さ:68.5mm、 幅:38.1mm、 高さ:68.9mm、 重さ:274g |

|

|

|

|

|

|

大恐竜博(池袋サンシャイン)で、購入した。 椎体と呼ばれる主体部分の断面が六角形と なっている。椎(脊髄)孔が大きく、中の方 は、堆積物が詰まっている。前関節突起が 残っている。棘突起の下部は、残っている が、そこに付随する後関節突起は、欠けて いる。椎体の縁は、削れて丸みを帯びてい る。骨組織がよく見える。椎体の近心側、 遠心側面は、わずかに凹む。 |

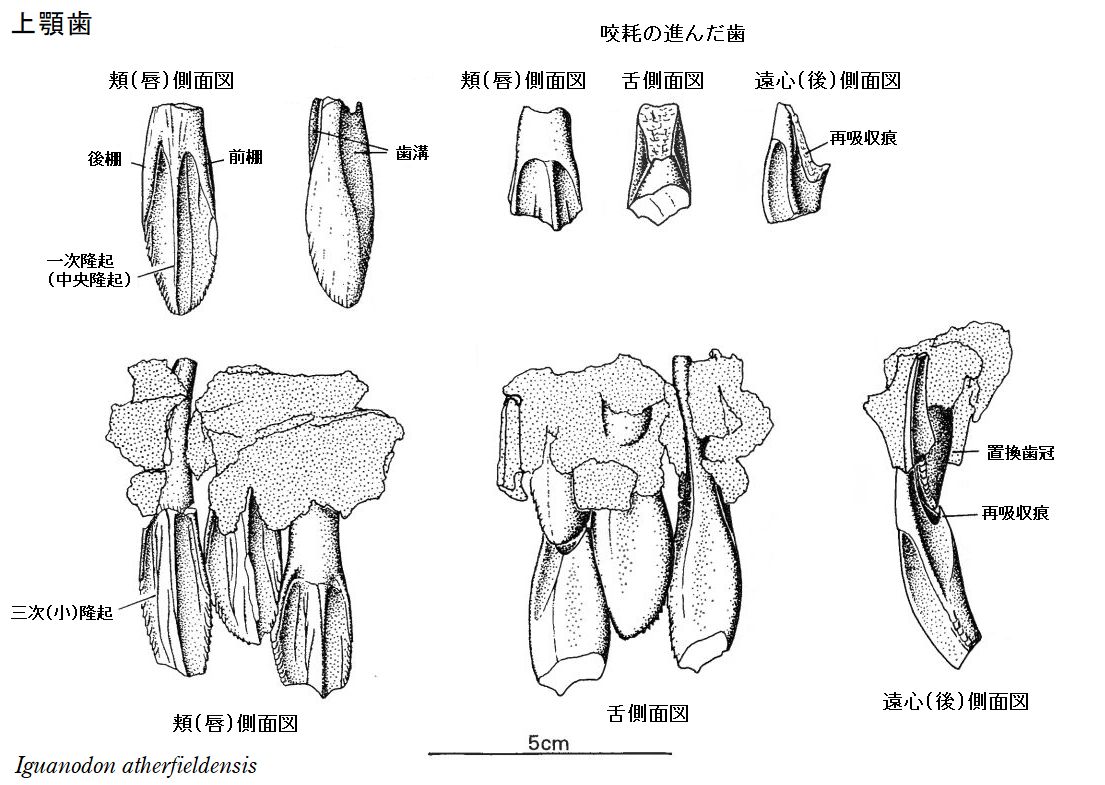

イグアノドンの歯化石

|

|---|

|

|

|

|

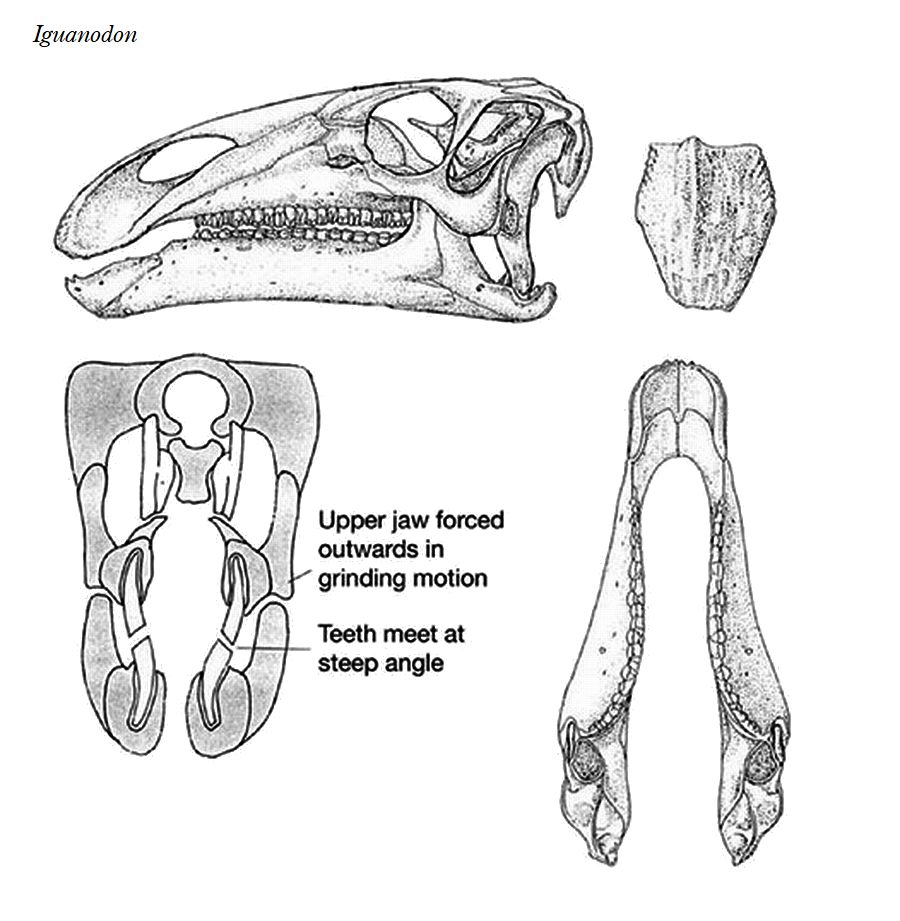

| イグアノドンを最初に特定したのは、イギリスのギデオン・マンテル博士である。 博士は、1822年にサセックス州、カックフィールドのホワイトマンズグリーンにあ るティルゲートフォレストのウィールデン層(白亜紀前期)から、大きな歯を発見し、 イグアナの歯に似ていることから、1825年にイグアノドンと命名した。前下顎骨は、 歯のないくちばしで、ケラチンで覆われていた。名前が示すようにイグアナのような 歯があったが、はるかに大きく、より密集していた。縦列の交換歯の列を持っていた ハドロサウルス科とは異なり、イグアノドンは各位置に一度に1つの交換歯しか持っ ていなかった。上顎は、片側最大29本の歯を保持し、顎の前部には歯がなく、下顎は、 25本だった。下顎の歯は、上顎の歯よりも広いため、数は少ない。歯冠のエナメル質 表面には、縦すじが見られ、中央隆起が顕著である。小隆起は、常に中央隆起の前方 にある。下顎歯の中央隆起のあるエナメル質表面は、舌側にあり、逆に、上顎歯の中 央隆起のあるエナメル質表面は、頬側にある。咬合の仕方は、ハドロサウルスなどと 同じで、下顎歯の頬側に上顎歯が滑り落ちるように咬合する。そのため、下顎歯の頬 側には、広い咬耗面が形成される。上顎歯は、舌側に咬耗面を形成する。 |

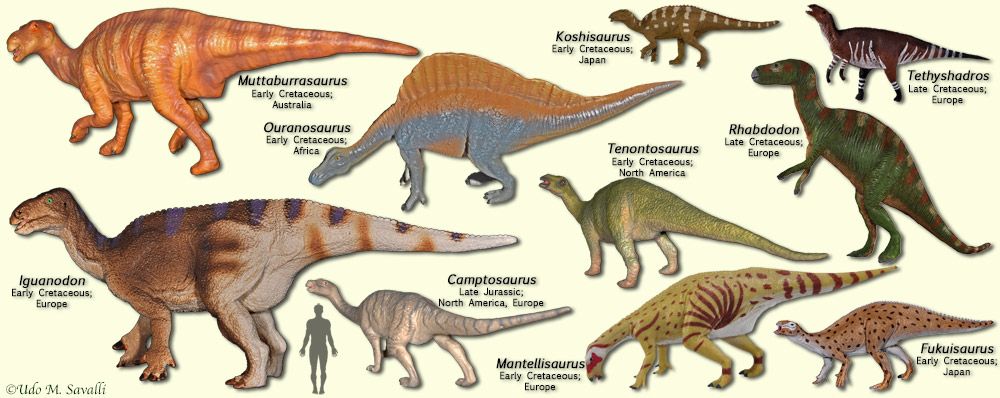

イグアノドン科 (Iguanodonntidae)

|

|---|

| イグアノドン科は、ジュラ紀後期から白亜紀後期に生息した草食恐竜のグループであ る。イグアノドン科は、ハドロサウルス科に至るまでの多系統群であることが分かっ た。イグアノドン科は、約1億7000万年前のジュラ紀中期に進化し、世界中に広がっ た。それらは、現在の北極圏内でも発見されている。白亜紀前期の終わりまでに多様 性と豊富さのピークに達した。 以下に、イグアノドン科の分類と近縁な属を示す。 イグアノドンの近縁属 ① イグアノドン (Iguanodon) (ベルギー・エノー州、白亜紀前期) ② ダコタドン (Dakotadon) (アメリカ・サウスダコタ州、白亜紀前期) ③ ルルドゥサウルス (Lurdusaurus) (ニジェール、白亜紀前期) ④ ジンゾウサウルス (Jinzhousaurus) (中国・遼寧省、白亜紀前期) ⑤ マンテリサウルス (Mantellisaurus) (イギリス・ワイト島、白亜紀前期) ⑥ ドロドン (Dollodon) (ベルギー、白亜紀前期) ⑦ アルティリヌス (Altirhinus) (モンゴル・ドルノゴビ州、白亜紀前期) ⑧ オウラノサウルス (Ouranosaurus) (ニジェール、白亜紀前期) ⑨ プロバクトロサウルス (Probactrosaurus) (中国・内モンゴル、白亜紀前期) ⑩ エクイジュブス (Equijubus) (中国・甘粛省、白亜紀前期) ⑪ フクイサウルス (Fukuisaurus) (日本・福井県、白亜紀前期) |

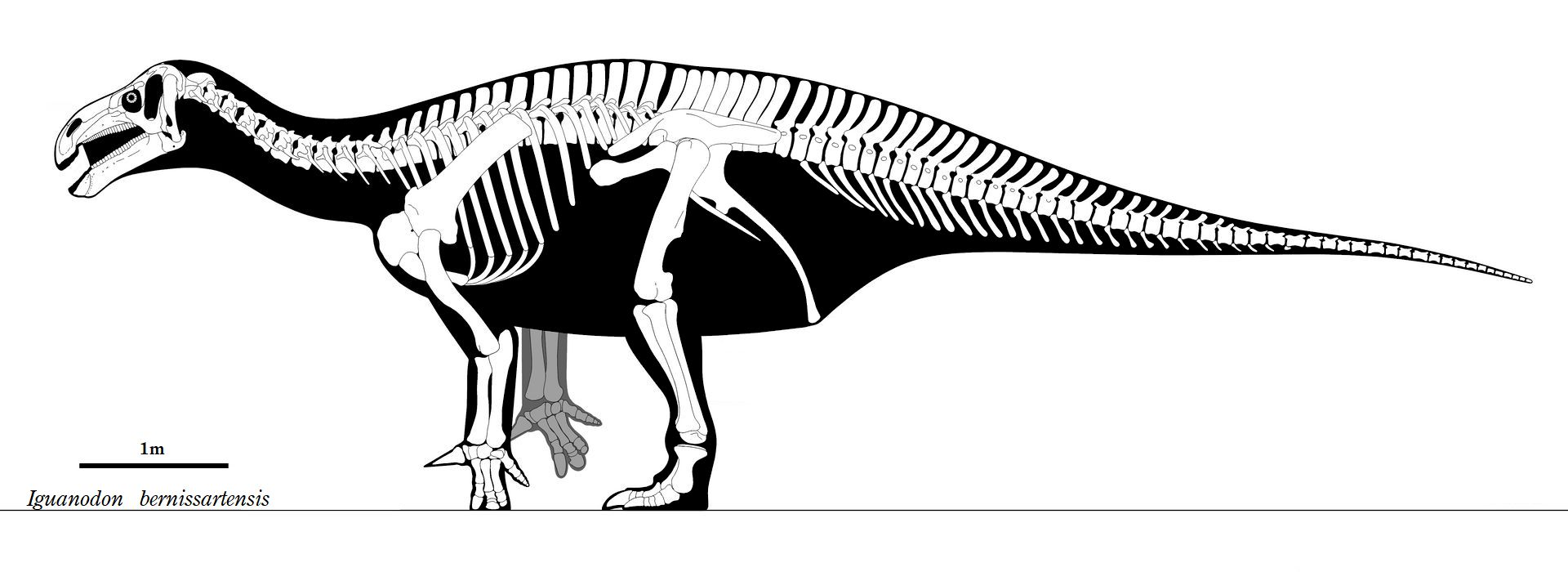

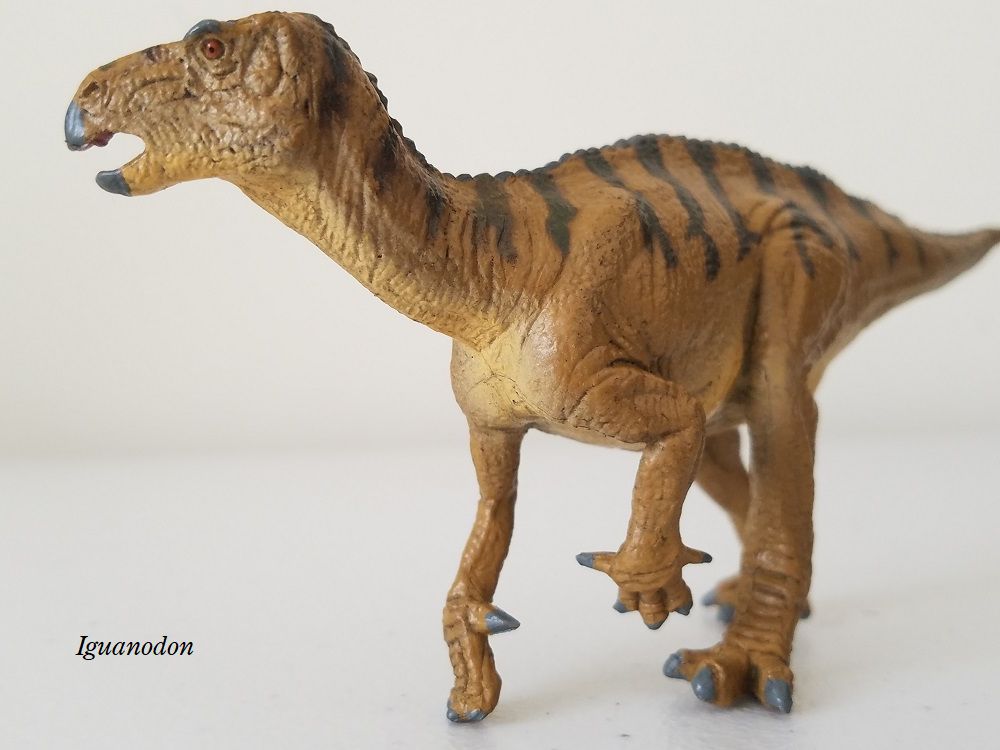

① イグアノドン (Iguanodon)

|

|---|

|

|

|

|

| 1878年、ベルギー、エノー州、ブリュッセル、ベルニサール炭鉱、深さ 322mの白亜紀前期(約1億1130万年前)のサントバルブクレイ層からイ グアノドンの38体の完全な全身骨格化石が発見された。現在、ヨーロッ パ中から化石が発見されている。Iguanodon bernissartensisは、この 属のネオタイプである。完全な全身骨格化石は、イグアノドンの復元につ いての研究を大きく進ませた。一方で、「黄鉄鉱病」のために化石が危機 に瀕した。化石骨の中の黄鉄鉱は、硫酸鉄に変化し、化石骨にひびが入っ たり、崩れたりして損傷を与えていた。乾燥を防いだり、硬化させたりし て進行を遅らせた。現在では、ポリエチレングリコールを内部に浸透させ、 特別なコーティングを施している。復元にも、変遷があった。はじめは、 二足で、尾を地面に付けたカンガルーのような立ち姿であった。現在は、 真っ直ぐな尾と背中で、体を地面に水平に保ち、必要に応じて体を支え るために腕を地面に付けた状態となった。全長は、7~9m、体重は、約7 tと推定されている。 |

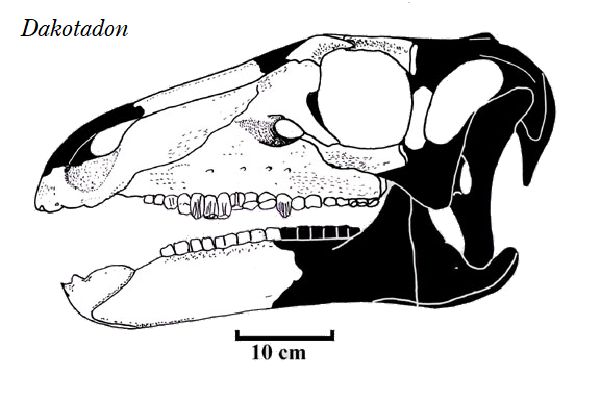

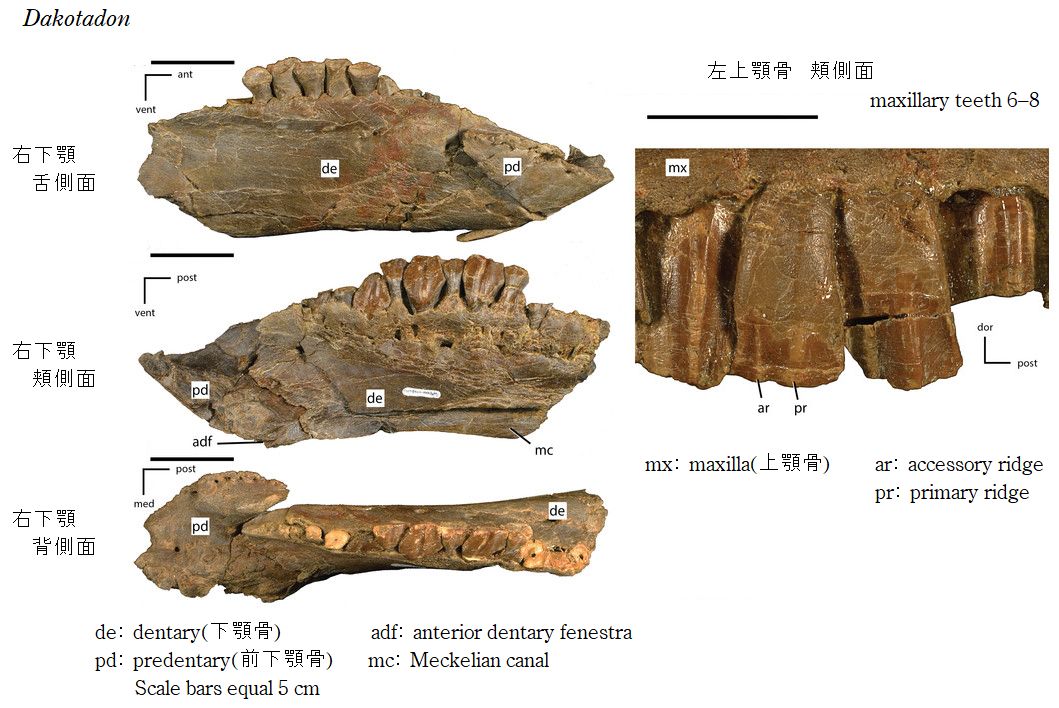

② ダコタドン (Dakotadon)

|

|---|

|

|

|

|

| ダコタドンは、アメリカ、サウスダコタ州、ホワイトウッドの白亜紀後期 (約1億3900万年前)のラコタ累層から発見された。イグアノドント恐竜 の属であり、部分的な頭蓋骨、1つの胴椎と2つの尾椎が知られている。四 肢等は、保存されていない。歯のエナメル質は、歯冠の舌面に完全に制限 されている。目立つ滑らかな歯状突起が歯冠の縁に沿って存在する。これ らの歯状突起は、歯冠の最も広い点のすぐ腹側に位置するわずかに湾曲し た棚の外側に発生し、歯冠の背側縁に沿って続き、歯の前縁に沿って歯冠 の腹側の最も広い点で終わる。歯列歯の一次隆起は、後方に配置されてい る。二次隆起部も舌面上に存在し、最も一般的には、一次隆起の前方に位 置する。これらの二次隆起は、多くの場合、一次隆起と同じくらいよく発 達している。一次隆起と二次隆起の両方の正中線に沿ってかすかな窪みが しばしば存在し、それらの隆起に平らな外観を与える。時折、いくつかの かすかに発達した補助的な隆起も歯冠に存在する。歯列間に歯冠間スペー スが欠けているため、歯列全体に連続的な咬合面が形成される。各歯槽か らの単一の歯冠のみが一度に咬合面に寄与し、単一の交換歯も各歯位置に 存在する。多くの歯冠に2つの摩耗面が存在し、後面は、通常前面よりも 大きい。全長は、約9mほどと推定される。おそらく、通常、四足歩行の草 食恐竜だった。 |

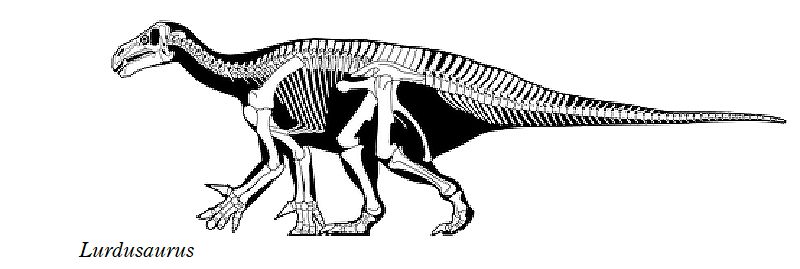

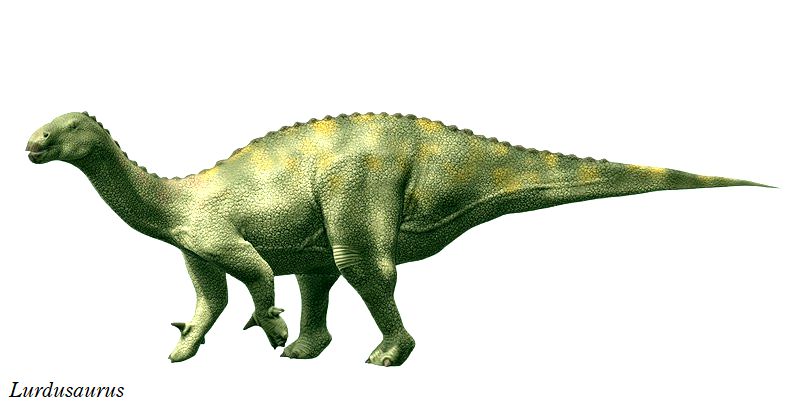

③ ルルドゥサウルス (Lurdusaurus)

|

|---|

|

|

|

| ルルドゥサウルスの名前は、「重いトカゲ」を意味する。1965年に、ニジ ェール、テネレ砂漠の白亜紀前期(約1億2100万年前)のエルハズ層で発見 された。ホロタイプ標本は、断片的な頭骨を含む部分骨格からなる。後肢 は短く、胴は特徴的に低く、腹部は地上から0.7mほどの高さにあり、胸郭 は極度に広かった。頸部は、比較的長く(1.6m)で尾は他の鳥脚類と比較 して短かった。前肢は、他の一般的なイグアノドン科と比較しても非常に 力強く、その中手骨(手首の骨)が融合して大きなブロックに補強されてい た。親指には、おそらく戦闘用と目される大きくて円錐型の爪(スパイク) があった。手を棍棒のように使用した可能性がある。幅が広く短い手は、 体重を支えることに適応していたものである。足は、独特で、中足骨が互 いにしっかりと接触しておらず、趾を広く広げることが可能だった。砂地 に適応したため、あるいは水棲と考えられている。歯は、保存されていな かったが、19.5cmの顎に10個の歯槽の穴があった。全長は、約7m、体重 は、約2.5tと推定される。このサイズの鳥脚類としては著しく重い。 |

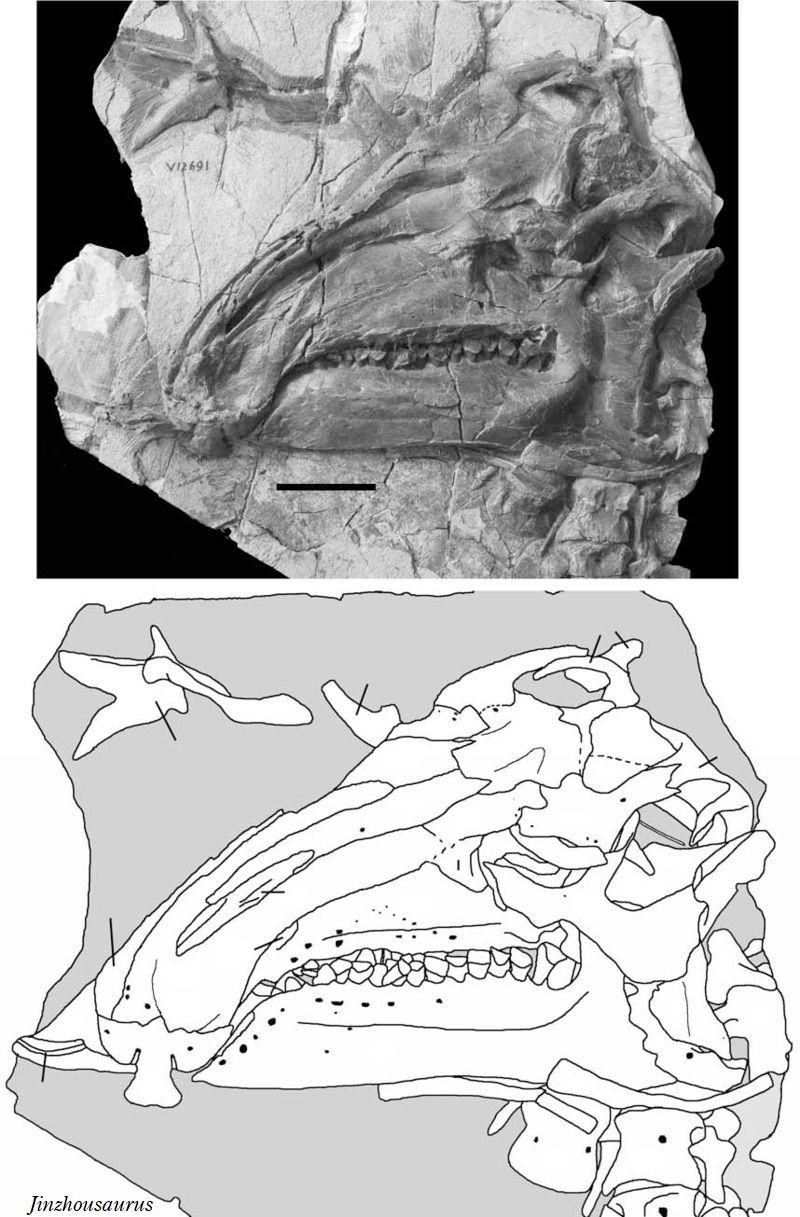

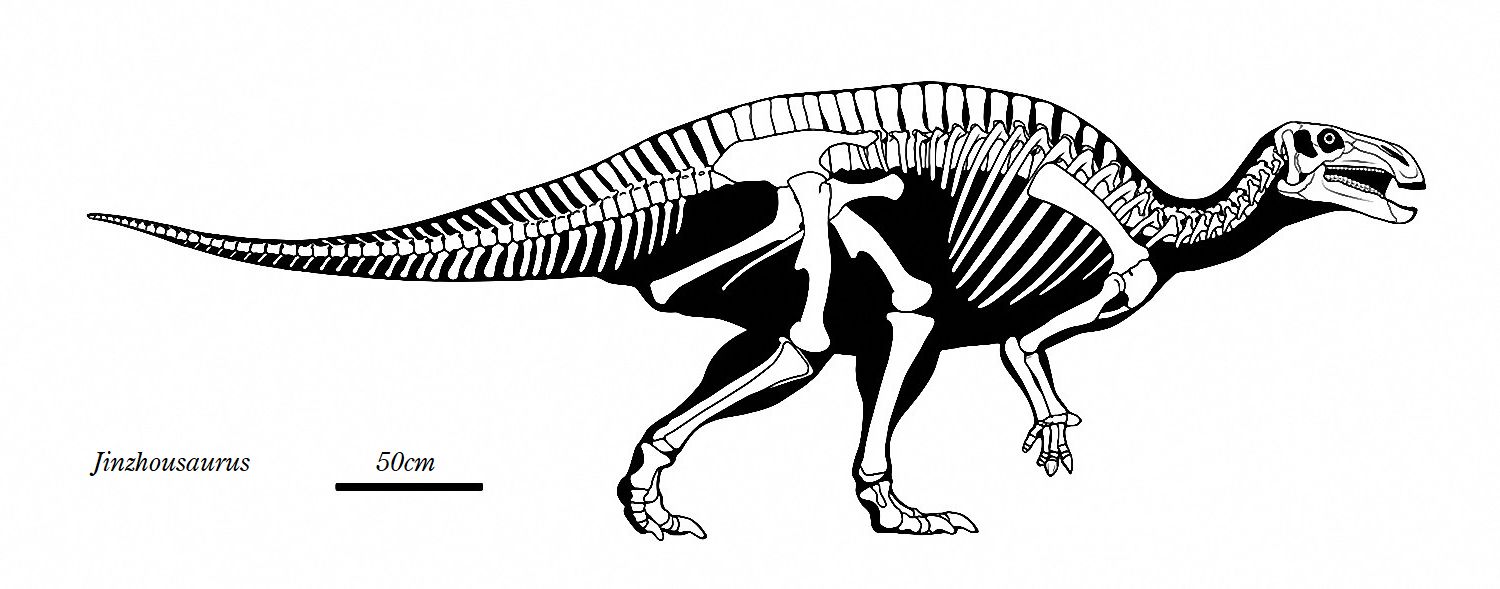

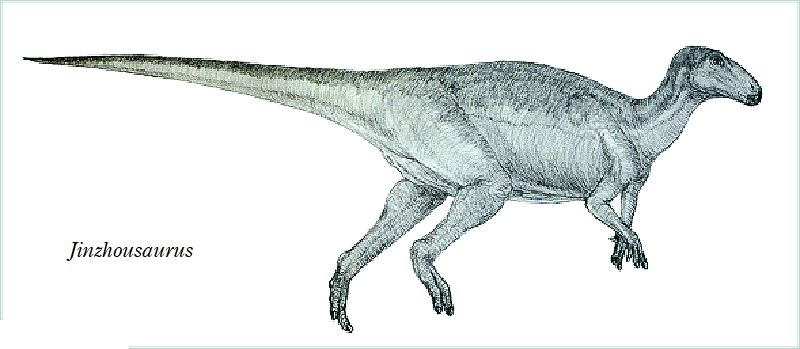

④ ジンゾウサウルス (Jinzhousaurus)

|

|---|

|

|

|

| ジンゾウサウルスは、中国、遼寧省錦州市義県、白菜溝近郊の白亜紀前期 (約1億2200万年前)の義県累層の大王杖子層(Dawangzhangzi beds) から発見された。属名は、錦州(Jinzhou)市にちなみ、名付けられた。ホ ロタイプの化石は、押しつぶされた石版の中に、ほぼ完全な状態の骨格が 保存されていた。頭骨の長さは、50cmほどである。頭骨は、鼻孔が大き く、吻部が細長く、前眼窩窓がなくなっていた。歯骨(下顎の骨)には、少 なくとも17本の歯があった。全長は、約7mと推定される。イグアノドン 類とハドロサウルス類の特徴が混ざった鳥脚類で、親指スパイクを持って いるところは、イグアノドン類、顔が少し長めで鼻の穴が大きいところ は、ハドロサウルス類に似ている。2010年の研究の結果、イグアノドン 上科より、派生的なグループであるハドロサウルス上科の基盤的なメンバ ーであると結論付けられた。 |

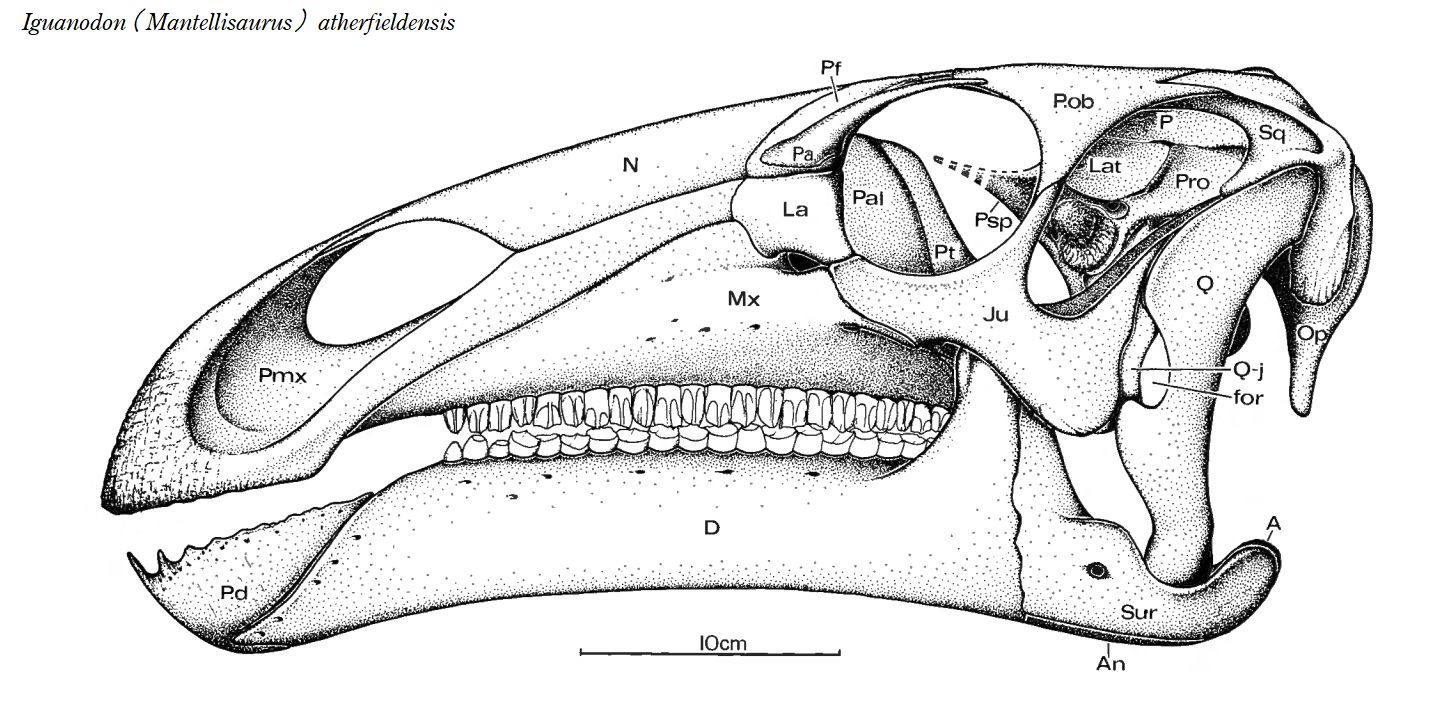

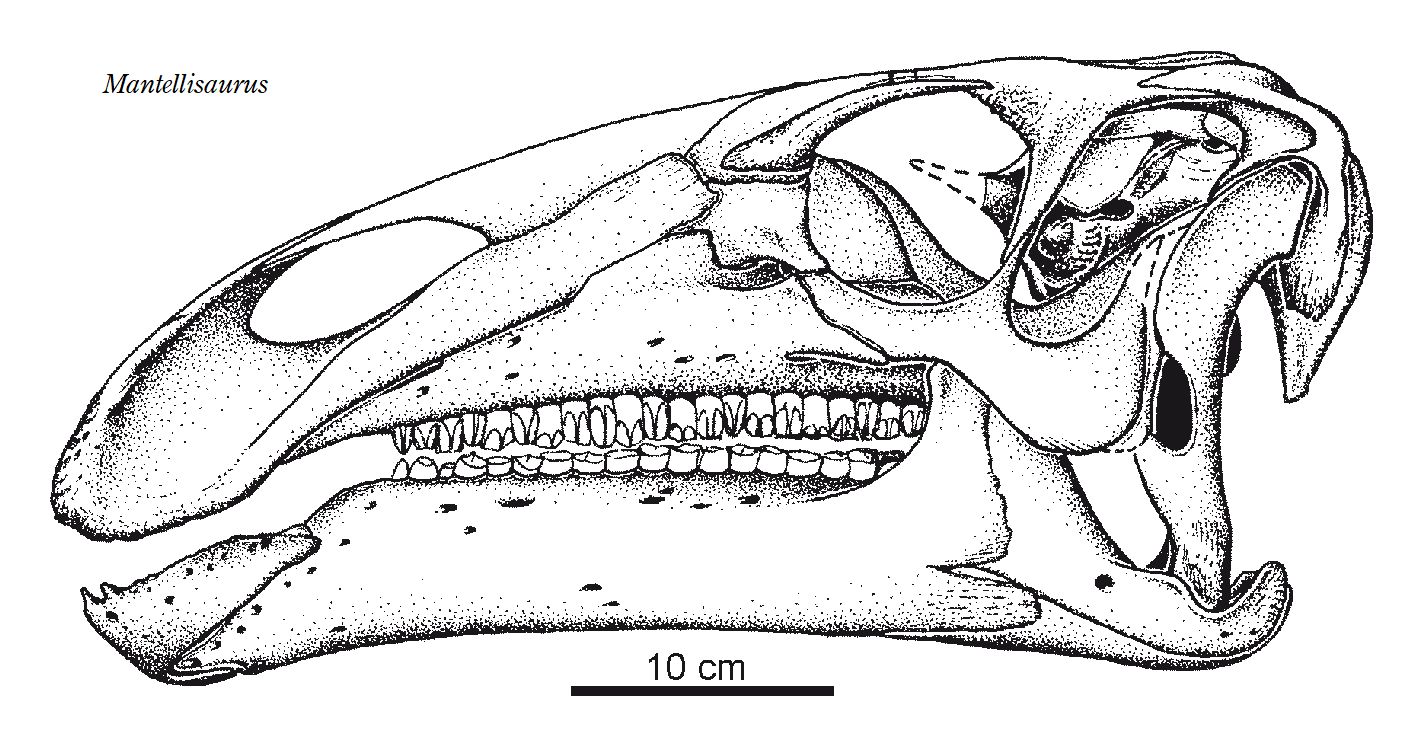

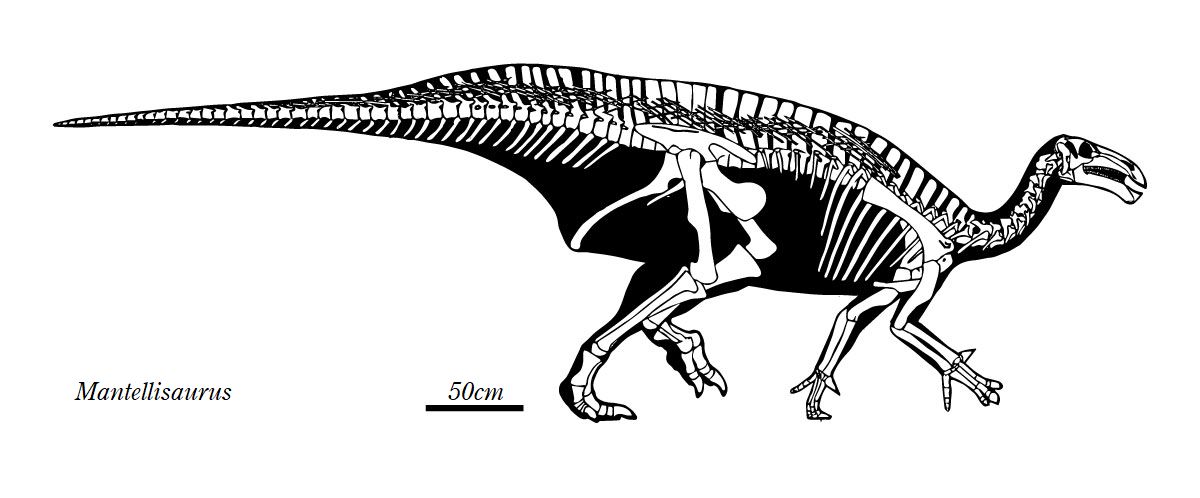

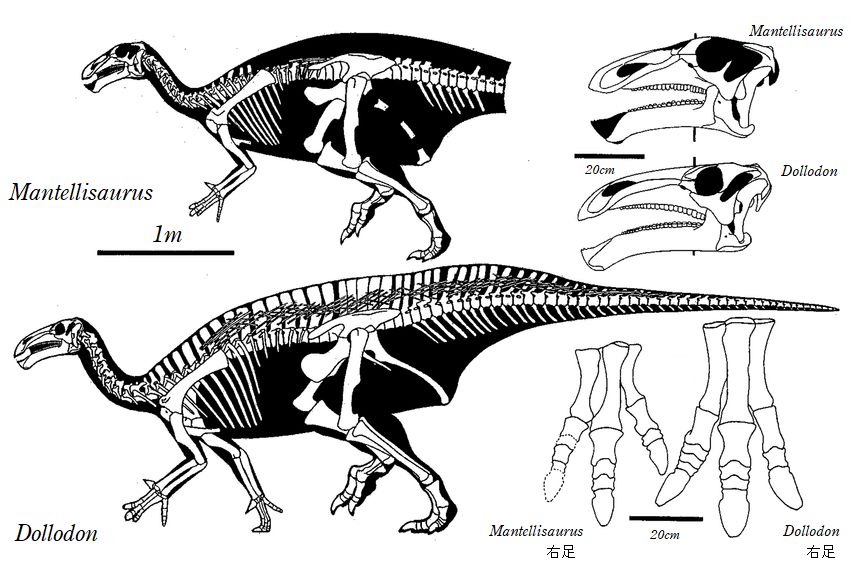

⑤ マンテリサウルス (Mantellisaurus)

|

|---|

|

|

|

|

|

| マンテリサウルスは、1914年にイギリス、イングランド、ワイト島南部の アザーフィールドの海岸にある白亜紀前期(約1億2500万年前)のヴェク ティス累層上部で発見された。属名は、イグアノドンの発見者であるギデ オン・マンテルに献名されたものである。ホロタイプ標本は、ほぼ完全な 骨格だった。完全もしくは、ほぼ完全な骨格が多数知られている。イグア ノドン・ベルニサルテンシスと比較して、マンテリサウルスは小さく、体 重は、750Kgと推定されている。その前肢は、ベルニサルテンシスの前肢 よりも短かった。マンテリサウルスでは、前肢の長さは、後肢の約半分で あったのに対し、ベルニサルテンシスでは、後肢の長さの約70%であった。 イグアノドンより軽量な体型で、オウラノサウルスにより近縁である。 2007年に、イグアノドン属から新属のマンテリサウルスに変更された。 体長は、約7mほどだったと推定されている。マンテリサウルスの化石は、 ノルトラインヴェストファーレン州(ドイツ)、オードフランス(フランス)、 アラゴン(スペイン)、ベルニサール(ベルギー)などの場所でも発見されて いる。時間の大部分を二足歩行として過ごした。 |

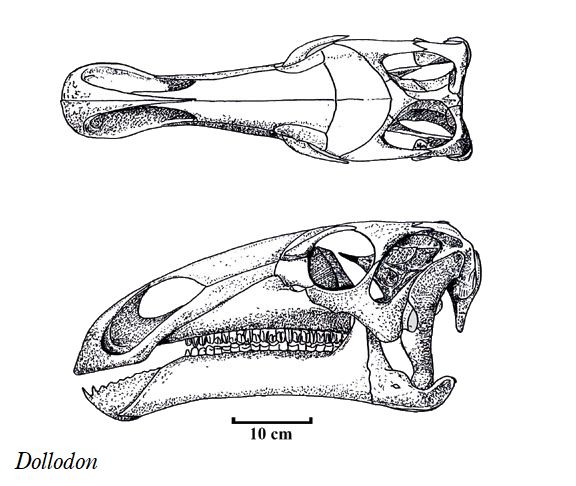

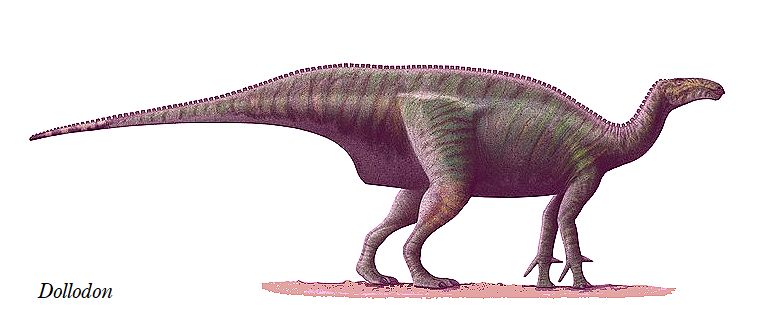

⑥ ドロドン (Dollodon)

|

|---|

|

|

|

| ドロドンは、ベルギー西部のモンス盆地北縁の「イグアノドン陥没穴」に 見られる、白亜紀前期(約1億2500万年前)のオートラージュ層とボードゥ ール粘土層から発見された。1884年にルイドロによって発見されたので、 2008年にドロの名にちなんで、グレゴリーS.ポールが独自の属ドロドン を命名した。しかし、マンテリサウルスのシノニムの可能性がある。ホロ タイプ頭蓋骨は、イングランド南部にあるベクティス累層上部で発見され た。全身骨格は、ベルニサールで発見され、ベルギー王立自然科学研究所 に立ち姿で復元されている。体長は、約7m、体重、750Kgほどだったと推 は定されている。 |

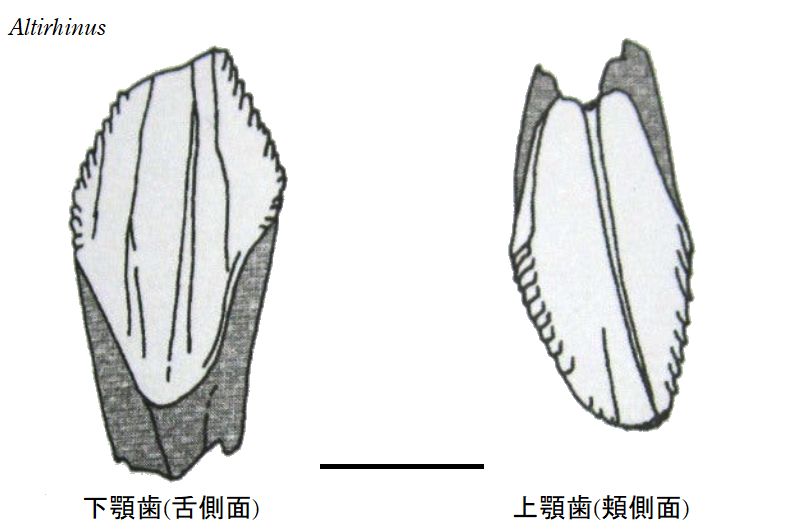

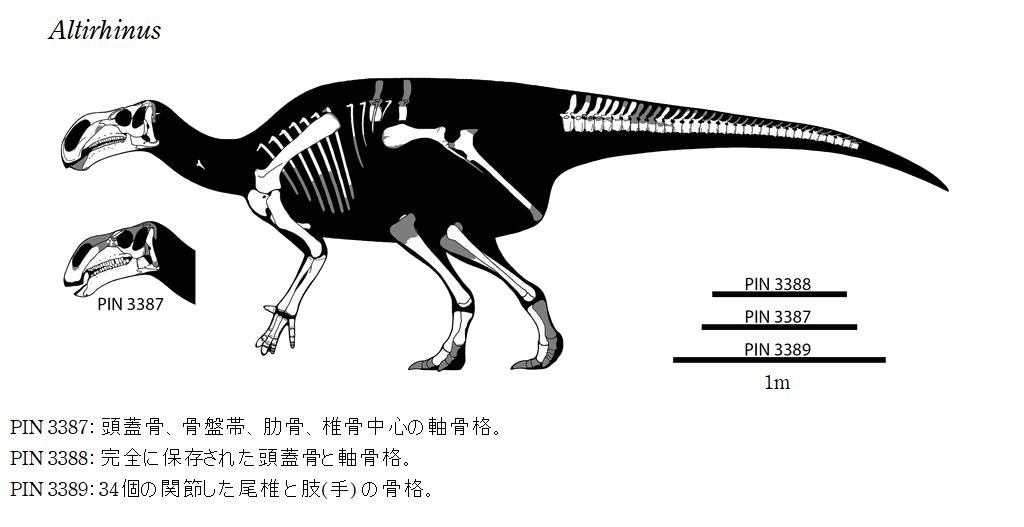

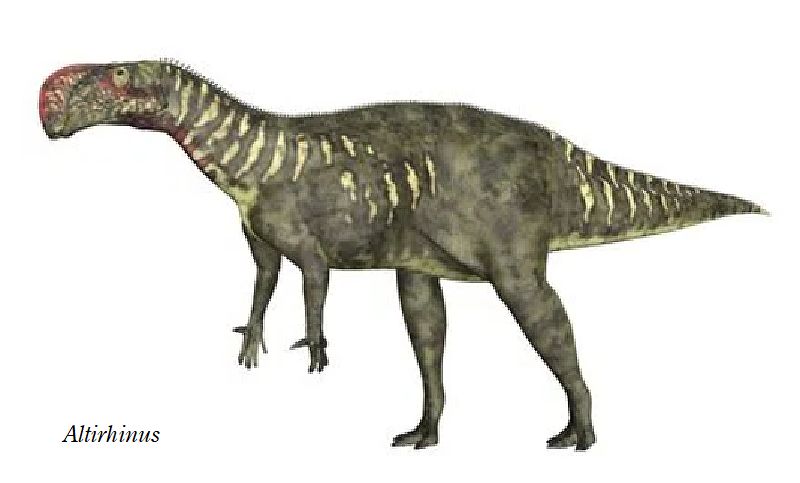

⑦ アルティリヌス (Altirhinus)

|

|---|

|

|

|

|

| アルティリヌスの名は、独特のアーチ状に突き出した鼻を持つため、「高 い鼻」の意味で名付けられた。化石は、1981年、ソビエト・モンゴル共 同調査隊によりモンゴル、ドルノゴビ県にある白亜紀前期(約1億2500万 年前)のフフチェク累層から発見された。ホロタイプ標本は、左側がよく 保存されている頭骨と手の断片、肩帯、骨盤などを含む胴体の骨である。 化石は最初、イグアノドンの一種として記載されたが、1998年、イギリ スの古生物学者デビッド・ノーマンによりアルティリヌスと命名された。 前肢の長さは、後肢の長さの半分ほどで、通常は二足歩行、食事をする際 は、おそらく四足歩行であった。前肢の内側の3本の指は、非常に太く、お そらく体重を支えるのに使われた。外側の指(第一、第五指)は、異なる用 途のために変わった形をしていた。第一指は、イグアノドンのもののよう に単純なスパイク形である。親指のスパイクは、防御や、種子や果実を破 るのに使われた可能性がある。第五指は、いくぶん他の指と対向してい て、食べ物をつかむのに使われた可能性がある。アルティリヌスは、端が 外側に広がった口吻を持つ。口の先端にある角質のくちばしと、頬歯の間 には大きな隙間があり、くちばしで刈り込みながら側面の歯で咀嚼するこ とができたと考えられる。体長は、約6.5m、体重は、1.1tほどだったと推 定されている。 |

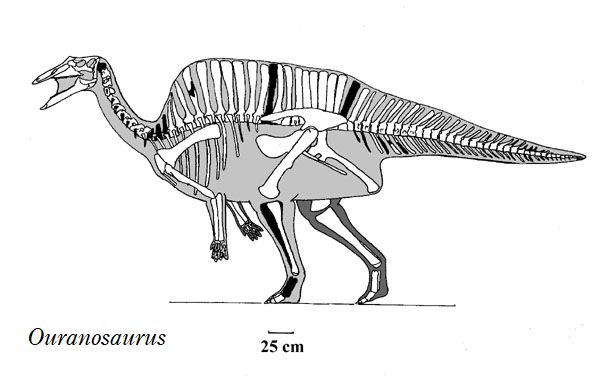

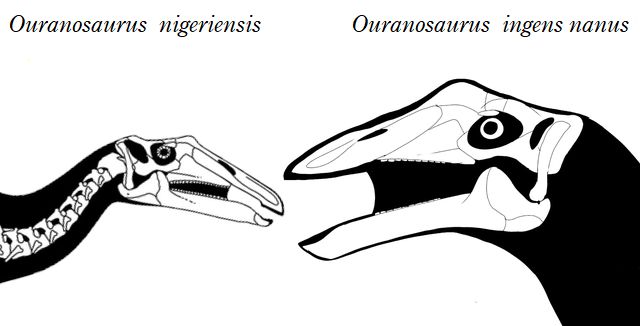

⑧ オウラノサウルス (Ouranosaurus)

|

|---|

|

|

|

|

|

| オウラノサウルスの名は、アラビア語の「勇敢な」または、ギリシャ神話 の神ウーラノスにちなんだ意味がある。化石は、1965年から1972年の間、 フランスの古生物学探検によって、ニジェールのサハラ砂漠のガドゥファ ウア地域の白亜紀前期(約1億2000万年前)のエルハズ累層から発見され た、3体のほぼ完全な骨格だった。頭蓋骨の長さは、67cmで、幅は、24.4 cm、高さは、わずか26.0cmで、かなり低かった。頭蓋骨の上部は平らで、 最高点は、眼窩のすぐ前にあり、頭蓋骨の後部と鼻の先端の両方に向かっ て傾斜していた。これにより、オウラノサウルスは、ハドロサウルス科 以外の頭蓋骨の中で最も細長い頭蓋骨を持つ。どちらの前顎骨にも歯はない が、前端には、骨の縁に複数の歯状突起によって形成された「偽歯」があ る。上顎の歯の端は、わずかに弧を描き、20本の歯が保存されていた。歯 列の前端は壊れており、合計数を22と予測された。第1・2世代の歯でデン タルバッテリーを形成し、第3世代の萌出した歯が欠けていた。下顎と上 顎の両方に22の歯の位置があり、合計88の歯の位置があった。オウラノ サウルスの最も顕著な特徴は、背中に大きな「帆」があり、長くて広い神 経棘で支えられており、北アフリカでも知られている有名な肉食恐竜であ るスピノサウルスに似ている。前肢は、かなり長く、後肢の長さの55%で あった。後肢は、大きく頑丈で体の重さに耐え、二足歩行を可能にするの に十分な強度があった。体長は、7~8.3m、体重は、2.2tほどだったと推 定されている。 |

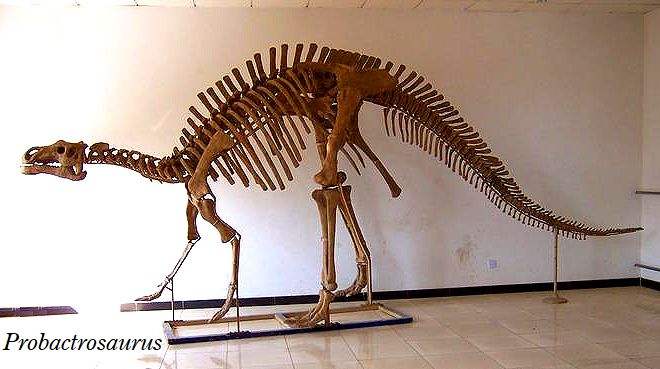

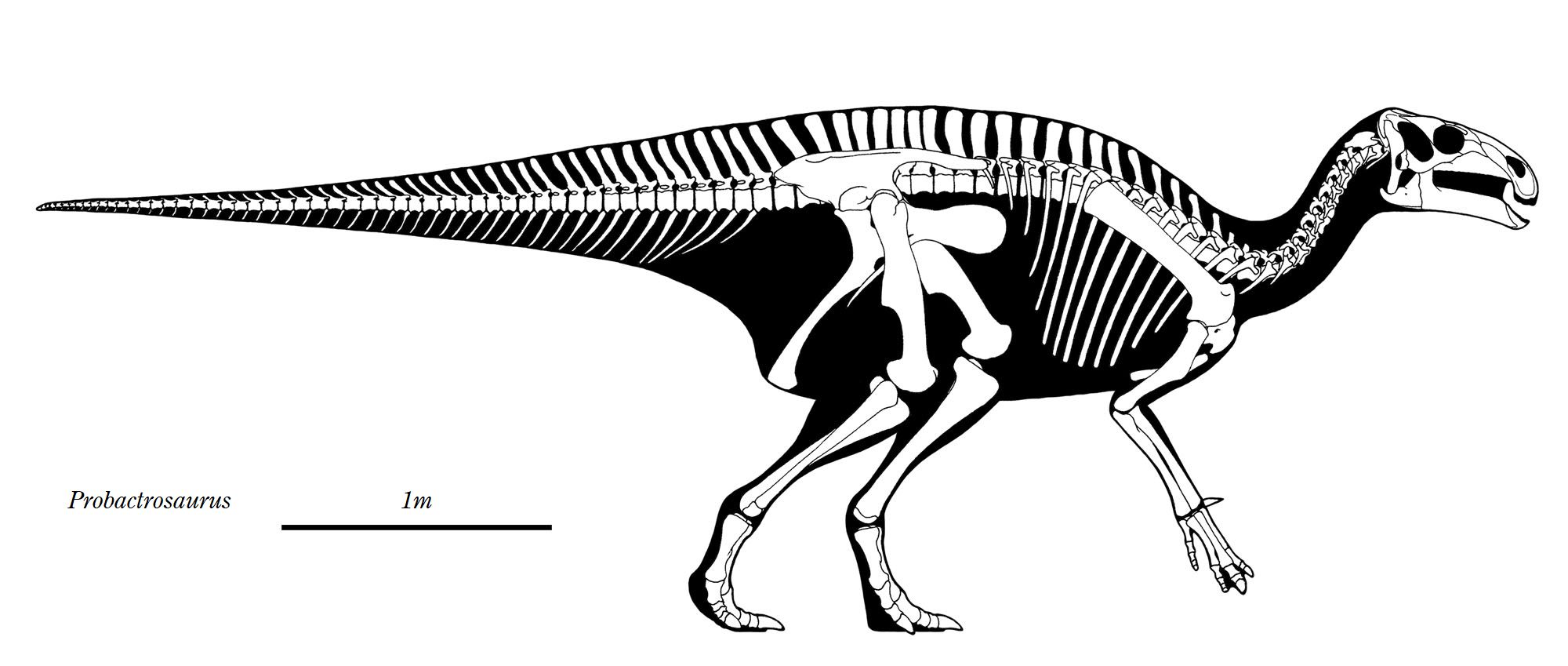

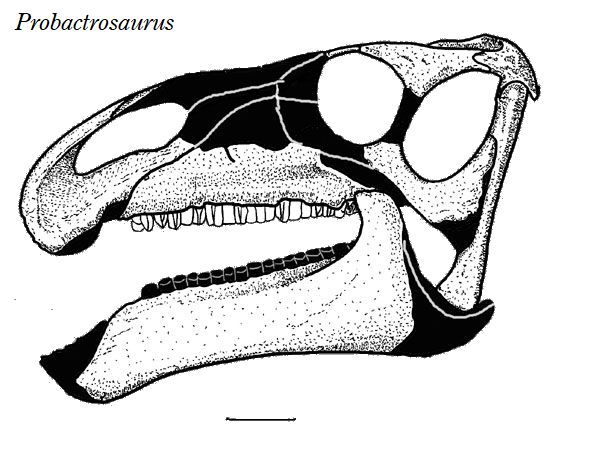

⑨ プロバクトロサウルス (Probactrosaurus)

|

|---|

|

|

|

|

| プロバクトロサウルスは、1959年、1960年にソビエト-中国遠征隊によ り、内モンゴル自治区、ゴビ砂漠のMoartu近郊の白亜紀前期(約1億3000 万年前)の大水溝(Dashuigou)層から発見された。ホロタイプ標本は、部 分的な頭骨の骨格で、他の部分骨格や多数の断片とともに発見された。軽 量な造りで、腕や手は、比較的細長く、親指のスパイクは、小さかった。 細い吻部、伸張した下顎および扁平な頬歯の重なり合った2重の列からな るデンタルバッテリーを持っていた。おそらく主に四足歩行であった。体 長は、5.5m、体重は、1tほどだったと推定されている。 |

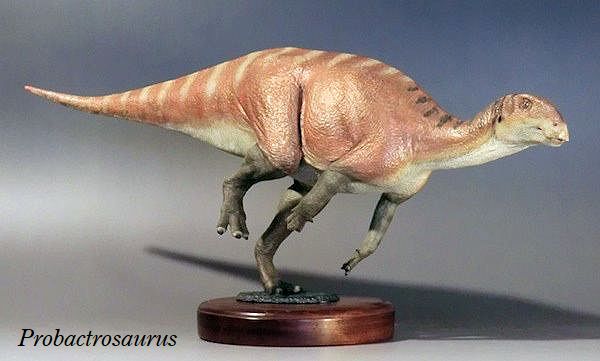

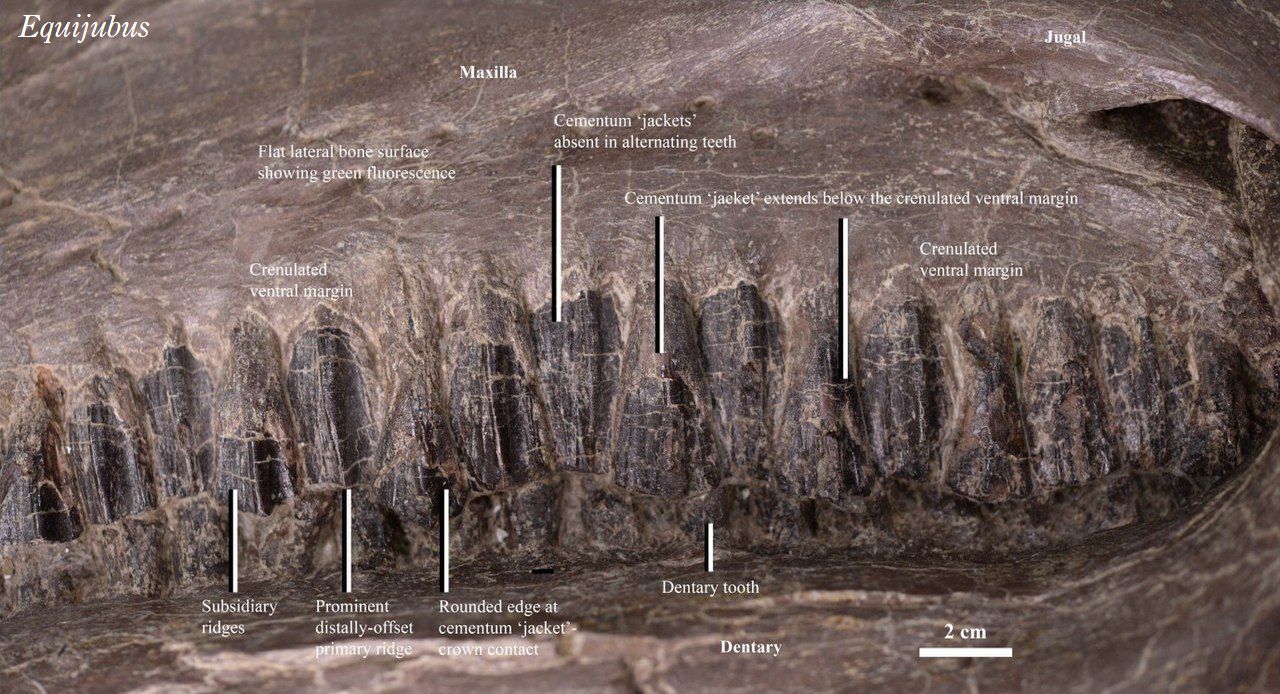

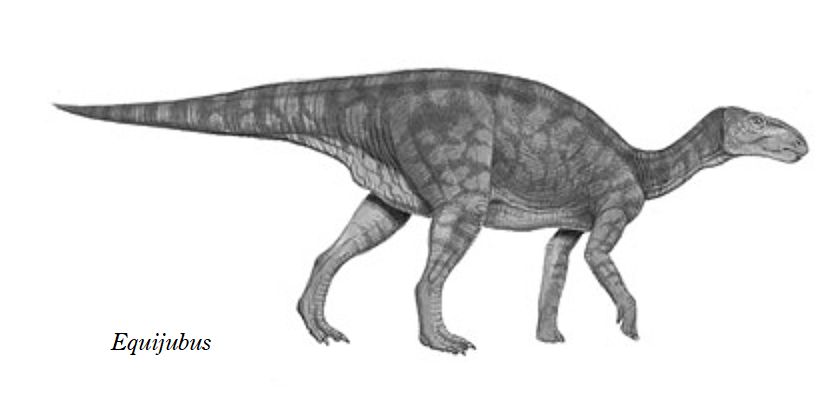

⑩ エクイジュブス (Equijubus)

|

|---|

|

|

|

|

| エクイジュブスは、2000年夏に中国-アメリカ共同調査隊により、中国、 甘粛省、馬鬃山の白亜紀前期(約1億2500万年前)の新民堡層群の河湖両 成堆積物から発見された。エクイジュブスの名は、「ウマのたてがみ」の 意味で、発見地にちなんで名付けられた。ホロタイプ標本の化石は、完 全な頭骨と関節状態の下顎、部分的な体の骨により構成されている。体 の化石には、9個の頸椎、16個の胴椎、6つの仙椎が含まれている。体長は、 約7m、体重は、2.5tほどだったと推定されている。 |

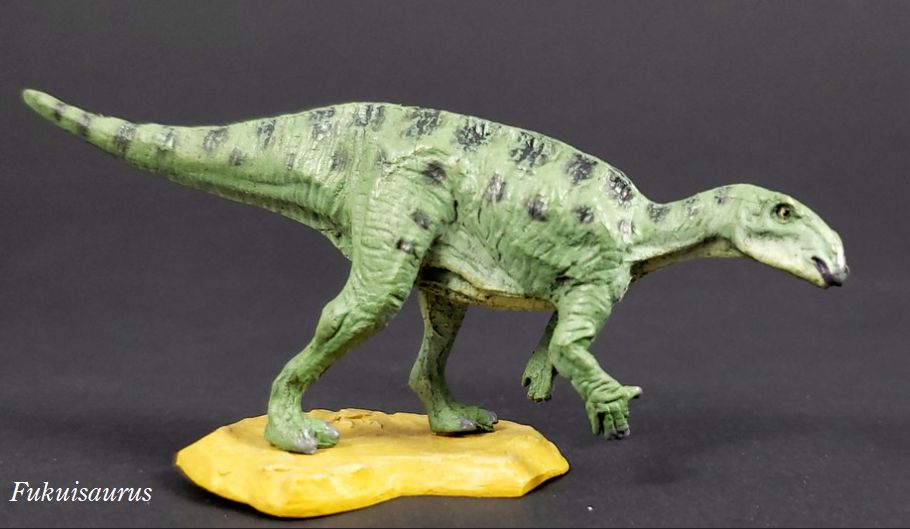

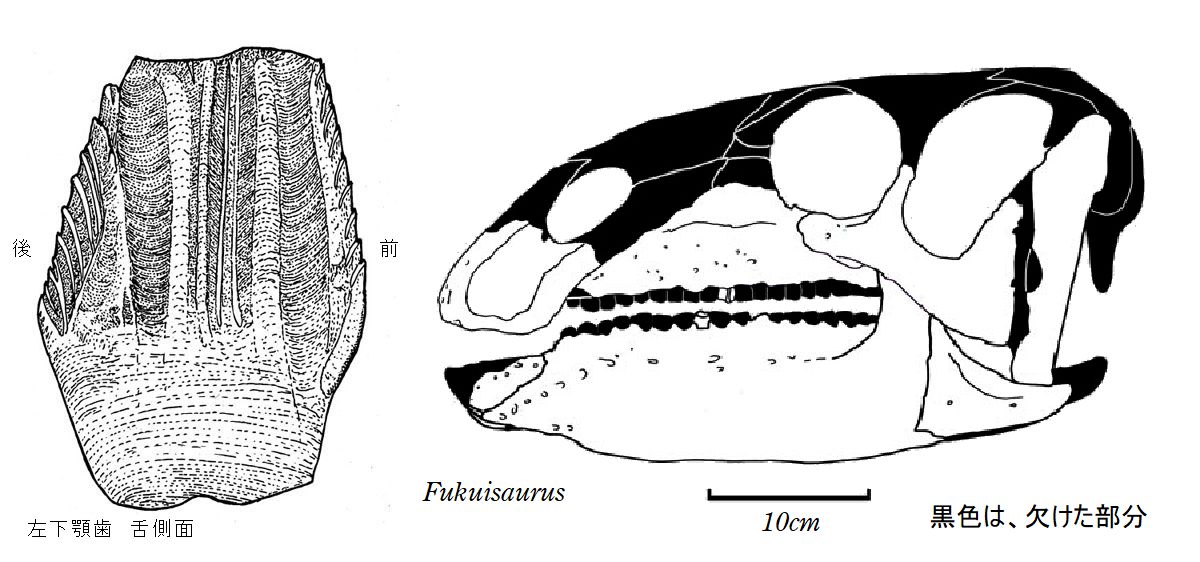

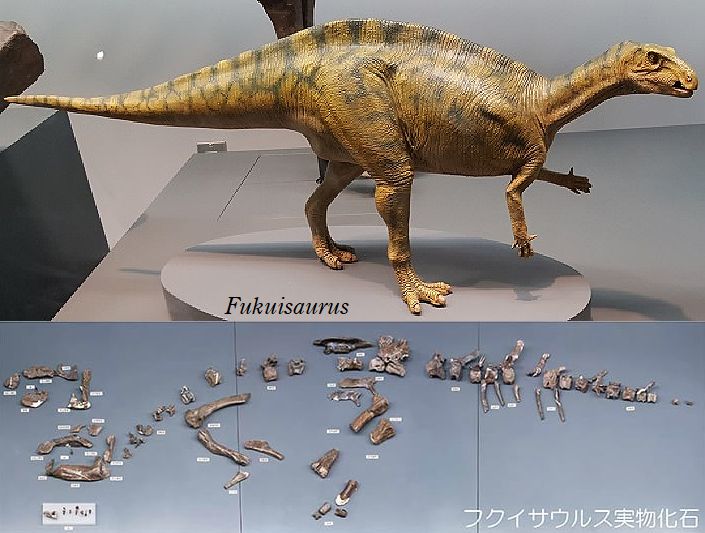

⑪ フクイサウルス (Fukuisaurus)

|

|---|

|

|

| フクイサウルスは、1989年、日本の福井県勝山市北谷の白亜紀前期(1億 2500万年前~1億1500万年前)の手取層群北谷層から産出した。日本で の記載前からの別名で「フクイリュウ(福井竜)」ともいう。ホロタイプ 標本は、右上顎骨、右頬骨で、パラタイプと合わせて、総計16点、多くは 頭蓋骨の構成物である。現在、フクイサウルスは、全身の3~4割くらい の骨格が発見されている。歯の特徴は、モンゴルで発見されたアルティリ ヌスと似ている。頑丈な上顎鋤骨の関節の構造は、フクイサウルス特有の ものである。歯を持つ上顎骨は、鋤骨に強く融合しているため、横向きの 咀嚼運動は、不可能とされている。通常は二足歩行、食事の時などは四足 歩行であった。体長は、約4.7m、体重は、400Kgほどだったと推定され ている。 |

鳥脚類へ

恐竜類へ

パラエオアート館へ

トップページへ