| 爬虫綱・双弓亜綱・主竜類・ 恐竜上目・鳥盤類・鳥脚類・ ヘテロドントサウルス科 Reptilia・Diapsida・Archosauria・ Dinosauria・Ornithischia・Ornithopoda・ Heterodontosauridae |

|

|---|

ヘテロドントサウルスの歯化石

|

|---|

|

|

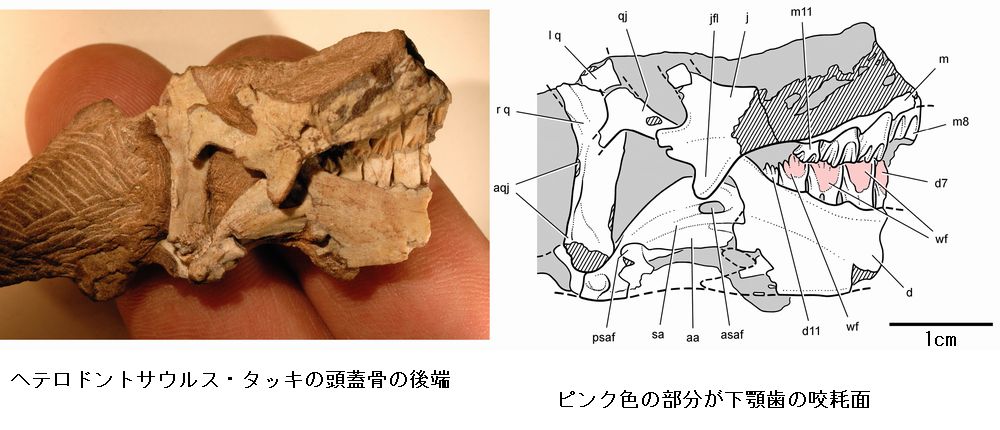

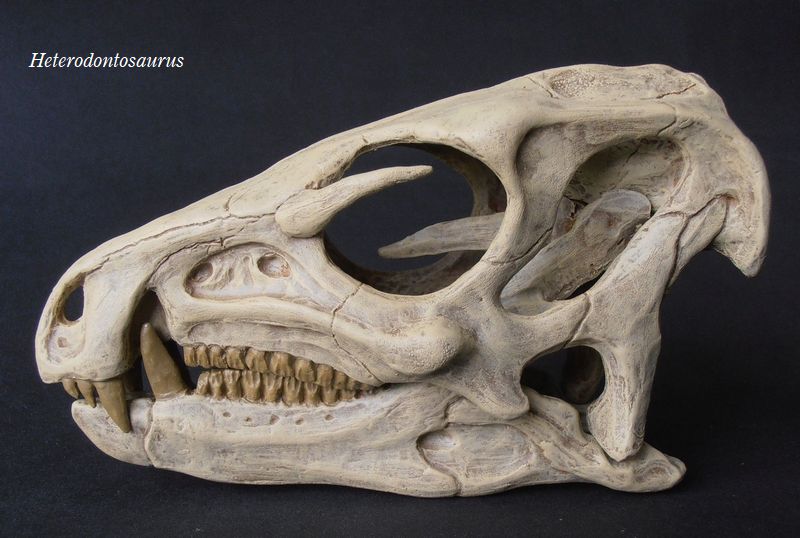

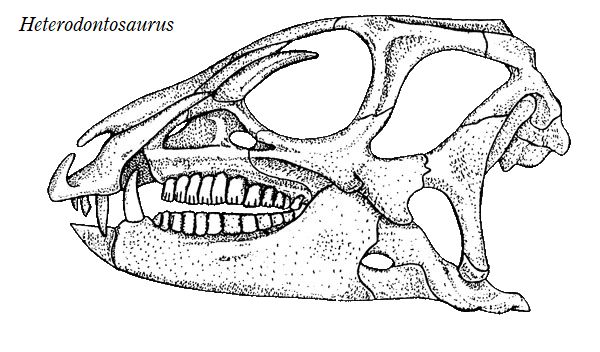

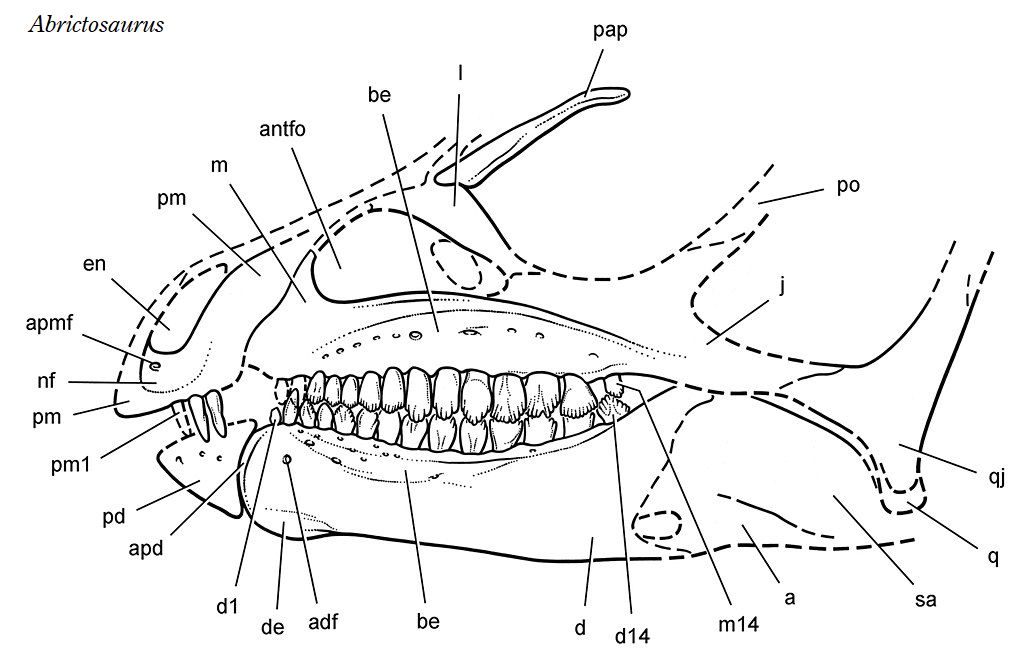

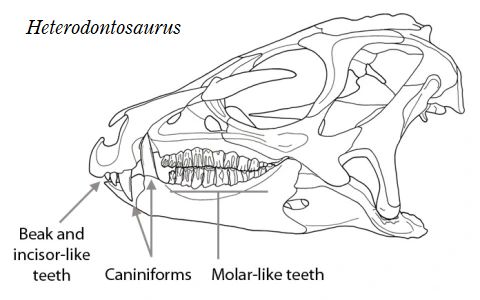

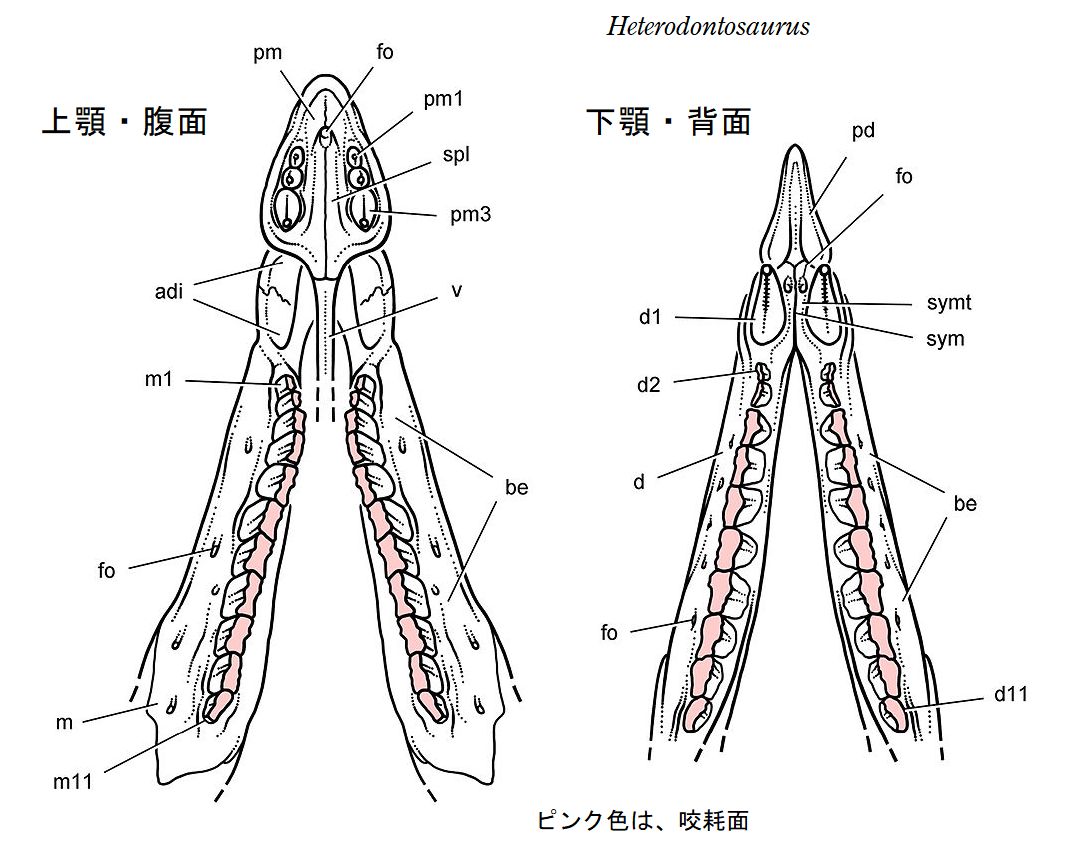

| ヘテロドントサウルスの頬歯は、丈夫な植物を粉砕するのに適しているが、彼らの食 事は、雑食性であった可能性がある。前上顎骨歯と下顎前歯の鋭く湾曲した歯は、犬 歯状で、ある程度の捕食行動や争いの威嚇に使われたことを示唆している。歯は、種 類によって異なり、一部の種類は、前縁と後縁の両方に尖った鋸歯があり、歯頸部( 歯冠と歯根との間のくびれ)・歯帯部(歯冠の歯根側にある帯状の膨らみ)を欠いた、高 い歯冠を持っていた。咬合の仕方は、ハドロサウルスなどと同じで、下顎歯の頬側に 上顎歯が滑り落ちるように咬合する。そのため、下顎歯の頬側には、広い咬耗面が形 成される。上顎歯は、舌側に狭い咬耗面を形成する。ヘテロドントサウルス科は、鳥 盤類に典型的な角質の嘴(くちばし)を発達させ始めた。下顎の先端の嘴には、歯がな い。 |

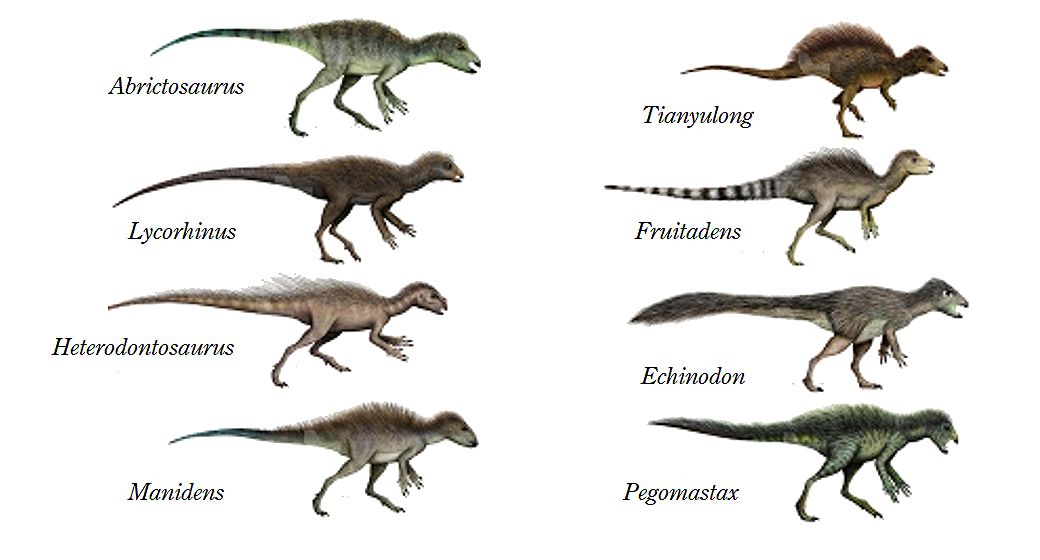

ヘテロドントサウルス科の種類

|

|---|

| ヘテロドントサウルス科は、「異なる歯のトカゲ」の意味で、前歯、犬歯、頬歯の3種の異なる形の 歯を持つ。頬歯は、咀嚼に適している。咀嚼中は、肉質の頬が食べ物を口の中に保つのを助けた。 三畳紀後期から白亜紀前期に生息した原始的な小型の鳥脚類のグループ。前足に5本指を持ち、う ち2本が明らかに対向していた。この配置から、食べ物を握って操作することが可能であった。足 と足首の骨は、鳥のような様式で癒合していた。部分的に四足歩行であった可能性があり、後肢は、 二足で素早く走るように適応していた。強力な前肢は、昆虫の巣を引き裂いたり、根や塊茎の掘削 に用いた可能性がある。雑食性であった。 以下に、ヘテロドントサウルス科の分類と主な属を示す。 ヘテロドントサウルス科 ① エキノドン (Echinodon) (イギリス・フランス、白亜紀初期) ② フルータデン (Fruitadens) (アメリカ・コロラド州、ジュラ紀後期) ③ ティアンユロング (Tianyulong) (中国・山東省、白亜紀初期) ④ リコルヒヌス (Lycorhinus) (南アフリカ・ケープ州、ジュラ紀前期) ⑤ ペゴマスタクス (Pegomastax) (南アフリカ・ケープ州、ジュラ紀前期) ⑥ マニデン (Manidens) (アルゼンチン・チュブ州、ジュラ紀前期) ⑦ アブリクトサウルス (Abrictosaurus) (南アフリカ・ケープ州、ジュラ紀前期) ⑧ ヘテロドントサウルス (Heterodontosaurus) (南アフリカ、ジュラ紀前期) Sereno, P.C. (2012). pp. 193-206. より |

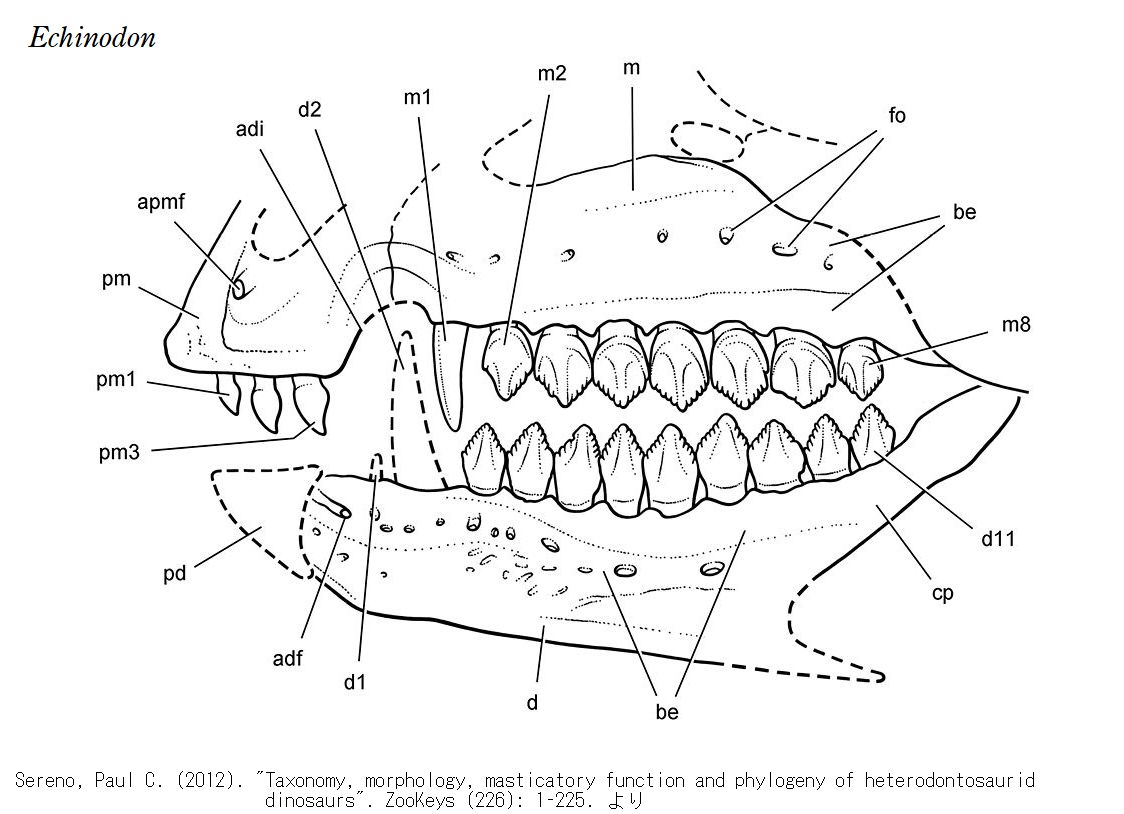

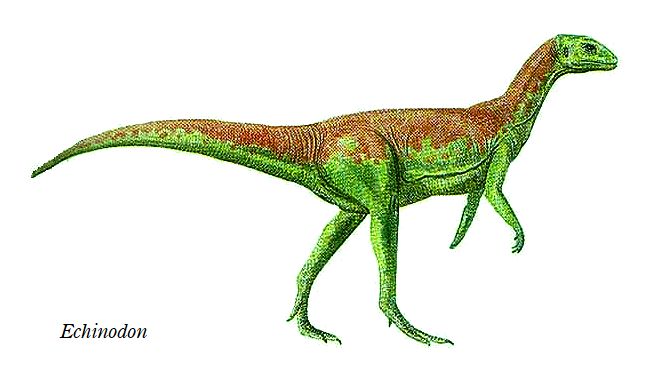

① エキノドン (Echinodon)

|

|---|

|

|

| エキノドンの化石は、イギリス南部のパーベック島の白亜紀最初期(約1億 4500万年前)のラルワース累層から発見された。化石は、多数の孤立歯、 上顎骨、下顎骨であった。フランス西部の最も初期の白亜紀の地層からも 発見されている。歯冠は、切縁の各々に8から10個の鋸歯がある葉状歯で ある。エキノドンの上顎骨には、8本の歯があり、最初の歯は、リコルヒヌ スとヘテロドントサウルスの前上顎骨に見られるものと同様の肥大した細 い犬歯である。咬耗面は、歯冠の側面にのみ見られる。エキノドンは、最 古で最小のヘテロドントサウルス科である。エキノドンの頭蓋骨の長さは 62mmと推定され、全長は、約1.8mであったと推定されている。地層や 化石から、当時は、地中海のような場所で、徐々に湿潤になり、ラグーン 環境であったことを示している。 |

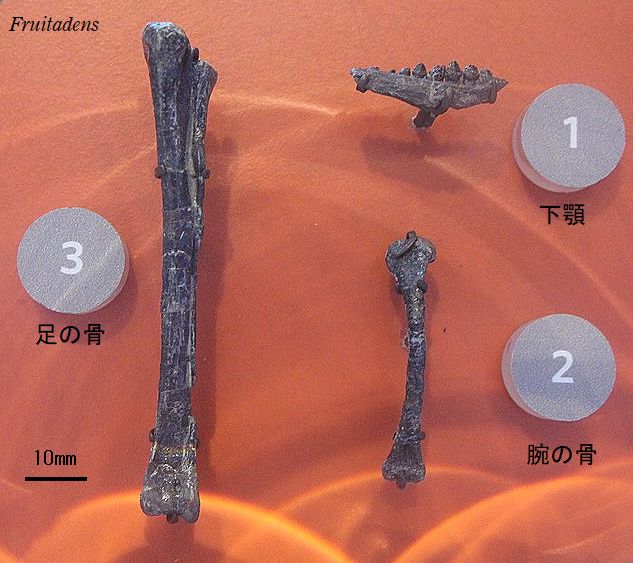

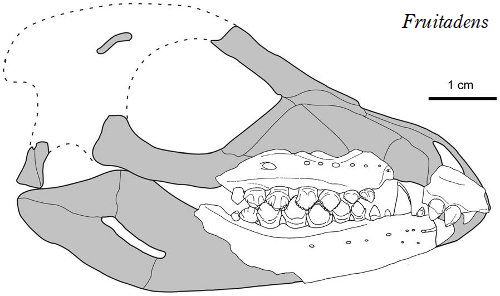

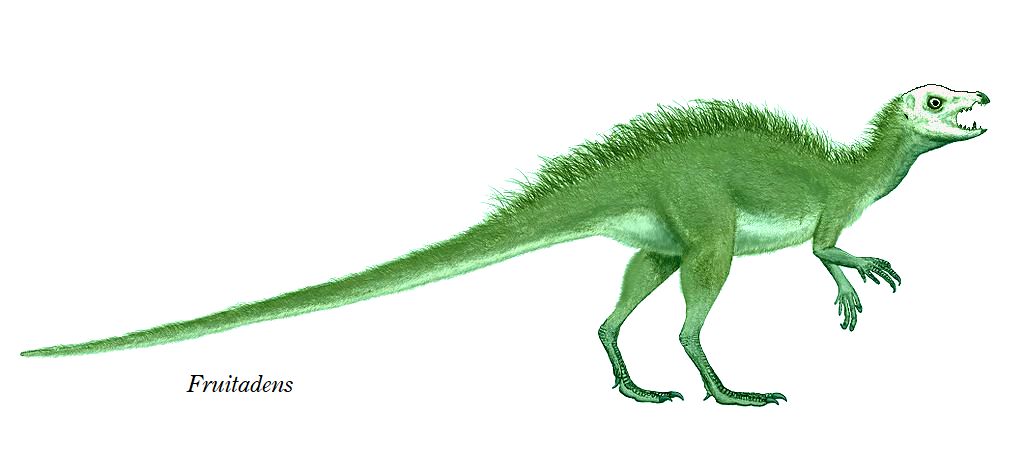

② フルータデン (Fruitadens)

|

|---|

|

|

| フルータデンは、化石が最初に発見された、アメリカ・コロラド州・フルー タに関連して、「フルータの歯」を意味している。ジュラ紀後期(約1億 5000万年前)のモリソン累層から発見された。化石は、年齢の異なる4個 体の部分的な顎骨と多数の椎骨、および部分的な後肢であった。腕は、比 較的短く、脚の遠位部分(足首から下と脛骨)が長い。下顎には肥大した犬 歯があり、対応する上顎に隙間があった。エキノドンとは異なり、上顎に は肥大した犬歯はなかった。犬歯の前に小さな釘先のような歯があった。 他のヘテロドントサウルス科にない置換歯が、存在した。食性は、植物 と昆虫など、雑食性であったと想像されている。体長は、65~75cm、 体重は、0.5~0.75Kgと推定されている。知られている最小の鳥盤類恐 竜の1つである。 |

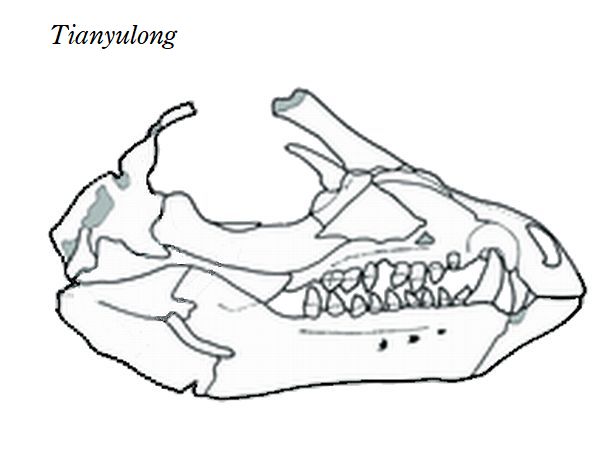

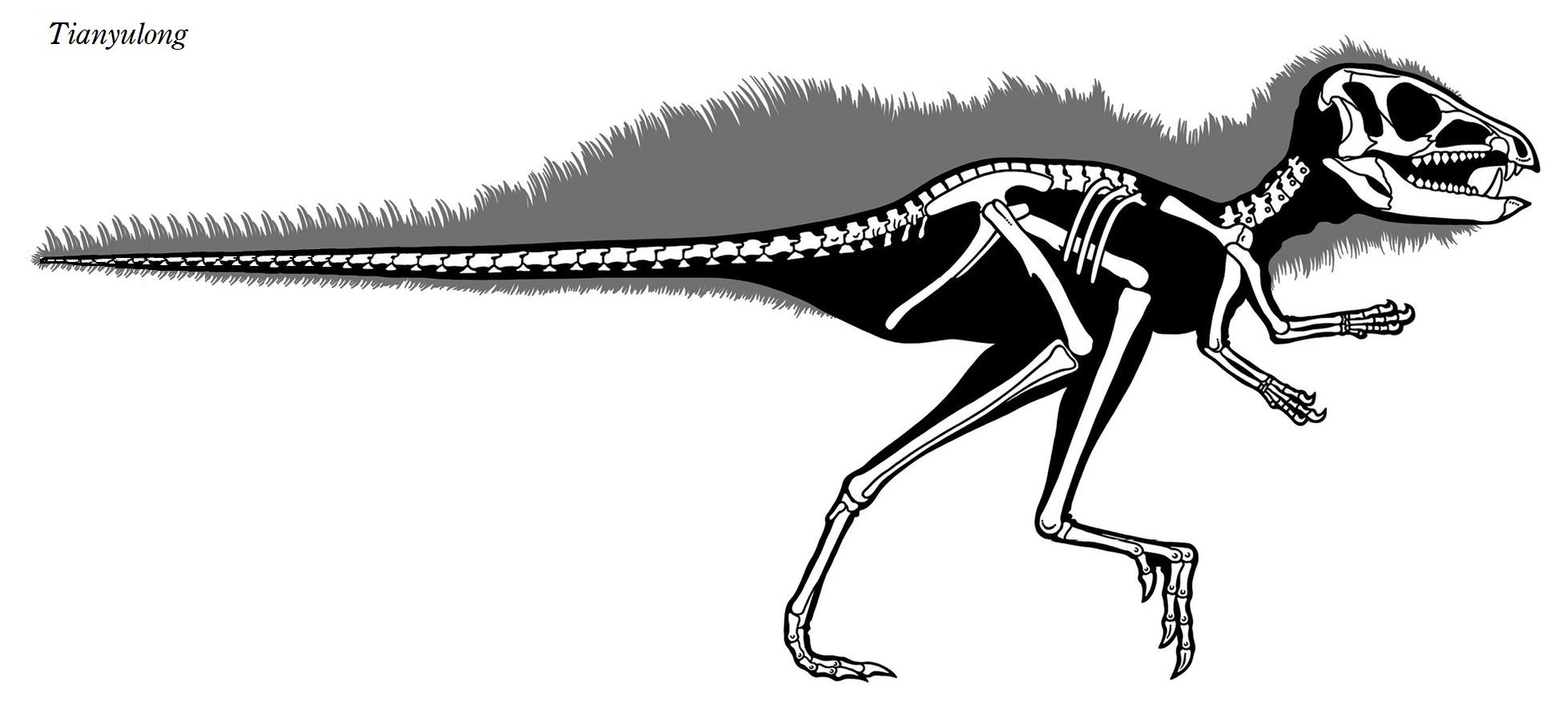

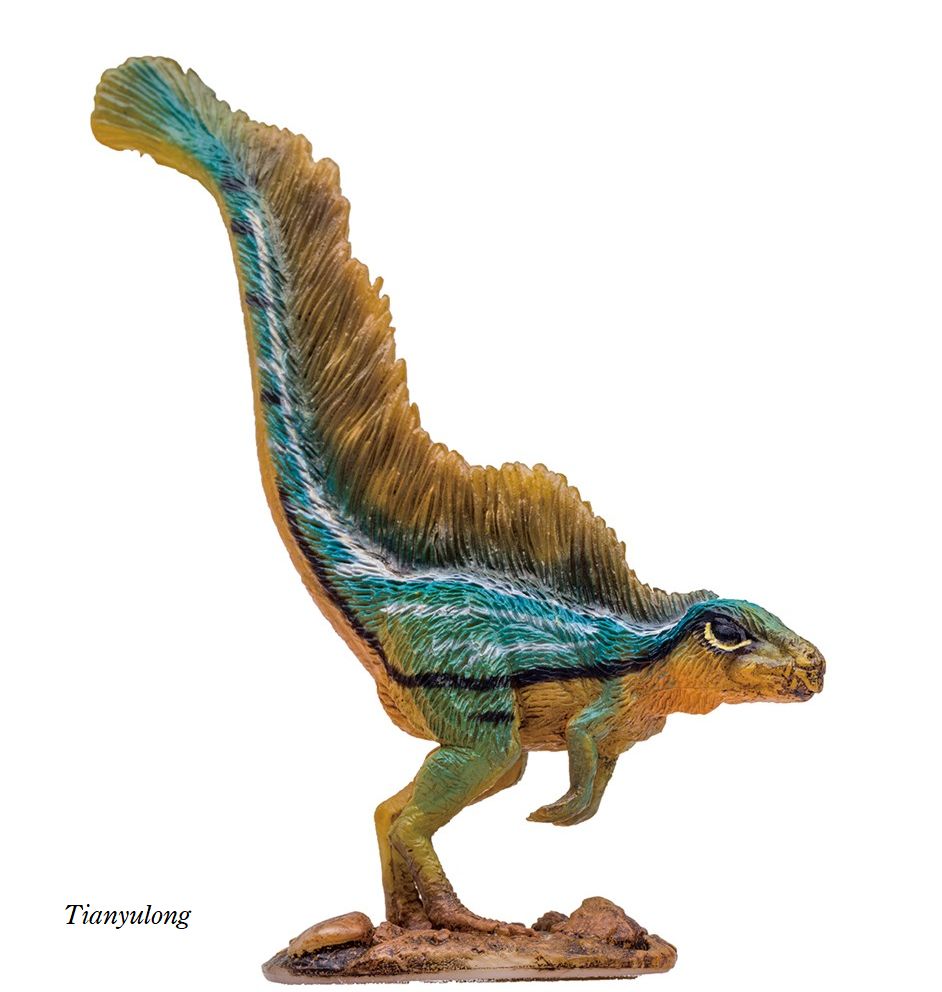

③ ティアンユロング (Tianyulong)

|

|---|

|

|

|

| ティアンユロングの名前は、中国山東省天宇自然博物館の天宇(Tiānyǔ) と龍(lóng)から造語されている。現在のところ唯一の種である。化石は、 ジュラ紀後期(1億5850万年前)の髫髻山層(Tiaojishan Formation)か ら発見された。標本は、首から尾にかけて長い繊維状の外皮構造がある。 この構造は、獣脚類に見られる構造と類似していて羽毛と相同なもので あることが示唆される。さらにこの発見により最初期の恐竜と、その祖 先が原始的な原羽毛と考えられる相同な真皮性の繊維構造で覆われてい た可能性が浮上した。化石は、部分的な頭骨と下顎、部分的な仙椎、近 位中ほどの尾椎、ほぼ完全な右肩甲骨、両側の上腕骨、左尺骨の近位端、 部分的な恥骨、両側の坐骨、両側の大腿骨、右側の脛骨と腓骨、足首以 下の骨、長く1本ずつで分岐のない繊維状の外皮構造(羽毛)で構成され ていた。全長は、70cmほどと推定される。 |

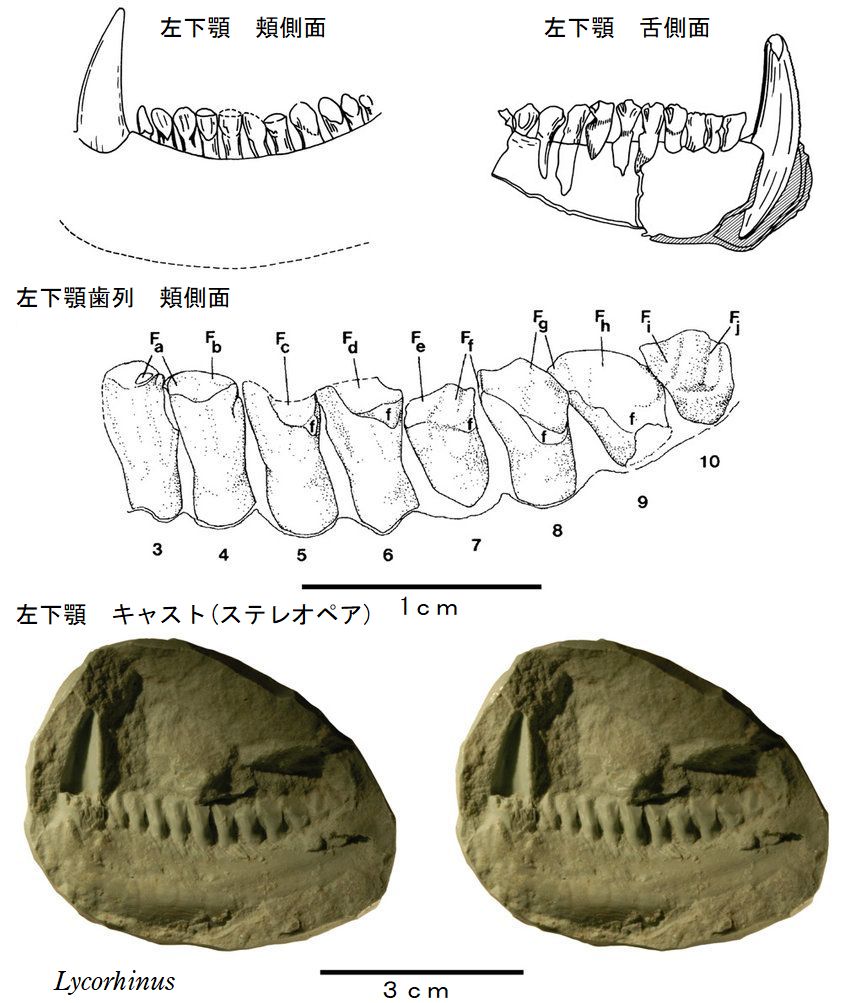

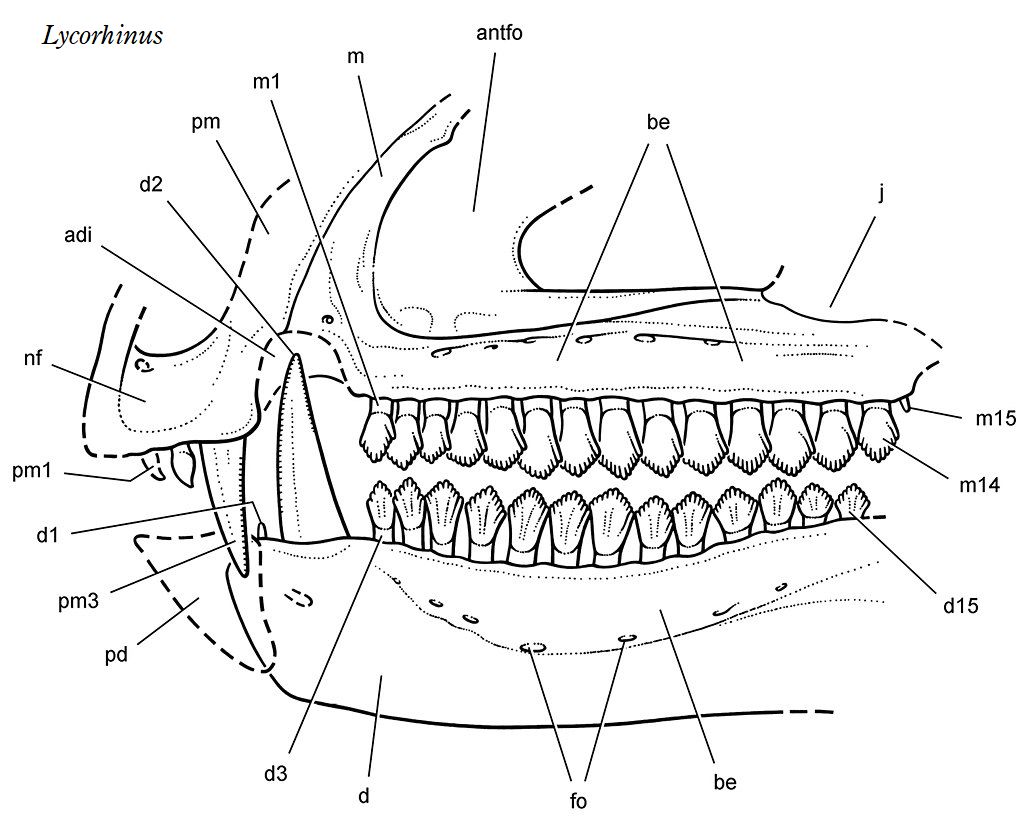

④ リコルヒヌス (Lycorhinus)

|

|---|

|

|

| リコルヒヌスは、南アフリカのケープ州にあるジュラ紀前期(約2億年前 )のエリオット累層から発見された。化石は、下顎骨と部分的な上顎骨 である。顎に長い犬歯があり、前縁と後縁の両方に鋸歯がある。頬歯は、 葉状で歯頸部があり、くびれている。高い歯冠を持ち、顎で互いに重な り合い、白亜紀のハドロサウルス科と同様の連続的な咀嚼面を形成して いた。規則的に歯の交換をした。小さな鳥盤類の草食恐竜である。全長 は、120cmほどと推定される。 |

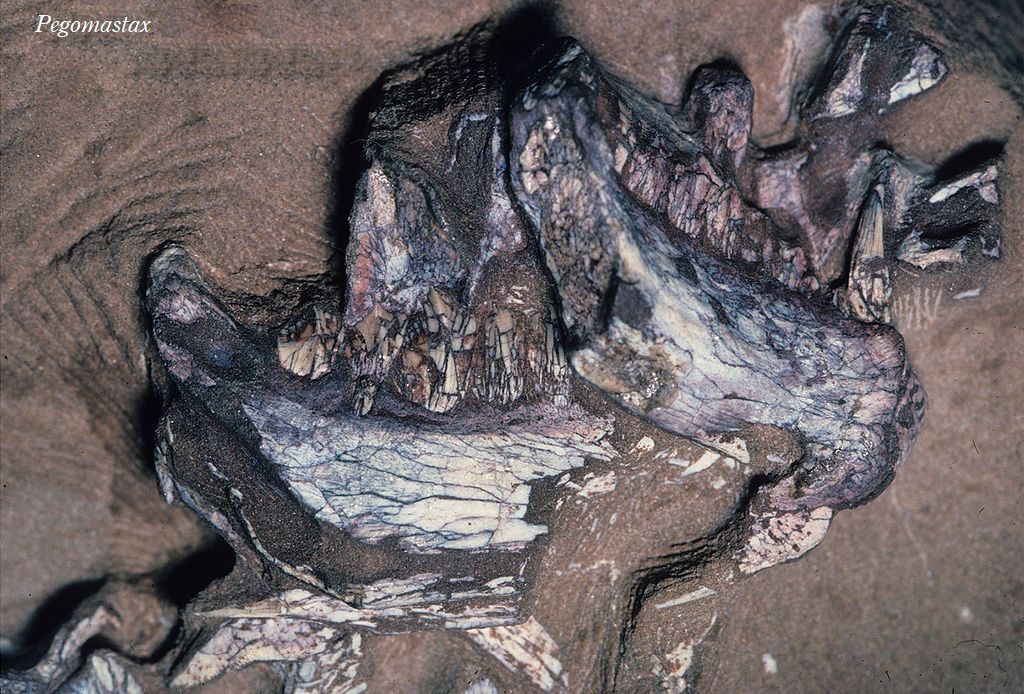

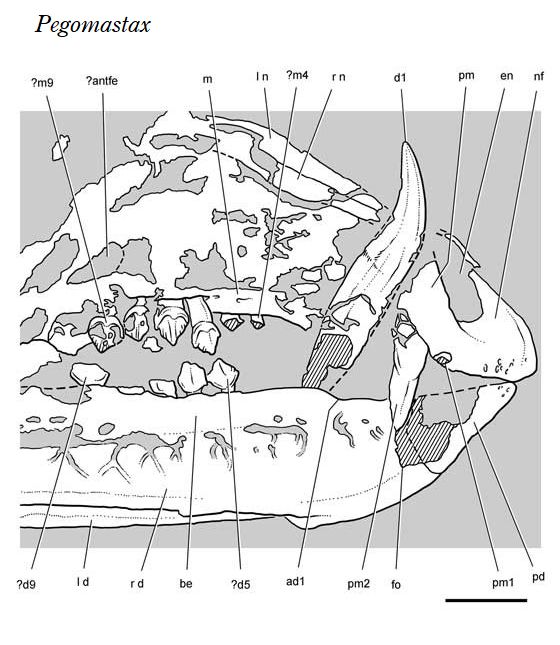

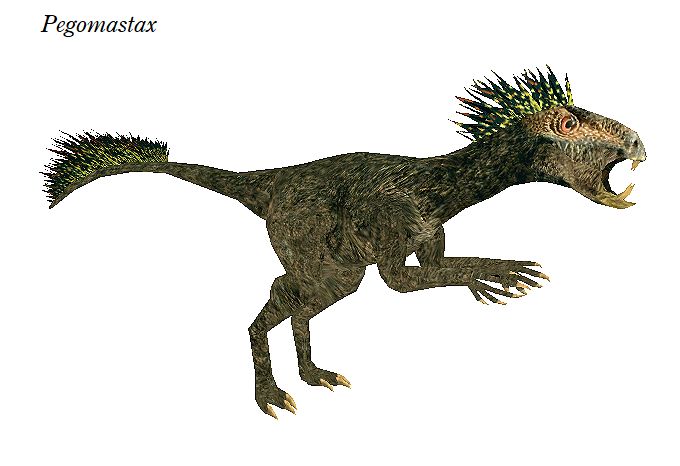

⑤ ペゴマスタクス (Pegomastax)

|

|---|

|

|

| ペゴマスタクスは、南アフリカ、ケープ州、Transkei Districtのジュラ 紀前期(約2億年前)のエリオット累層から発見された。地層は、赤から ピンクの河川と風成の泥岩で構成されている。より乾燥した気候だった ことが推定できる。化石は、部分的な頭蓋骨であった。顎の前部は、角 質のくちばしとなり、前方と下に突き出て、オウムのようであった。属 名は、ギリシャ語で「強い顎」を意味している。下顎には、11本の歯が あり、まっすぐな犬歯、その後ろに歯隙を経て小さな歯、その後ろが葉 状の頬歯である。頬歯の歯冠は、非対称で、前縁が高く、歯冠はわずか に後方に湾曲している。歯冠の切縁には、鋸歯状の歯状突起がある。 全長は、60cmほどと推定される。 |

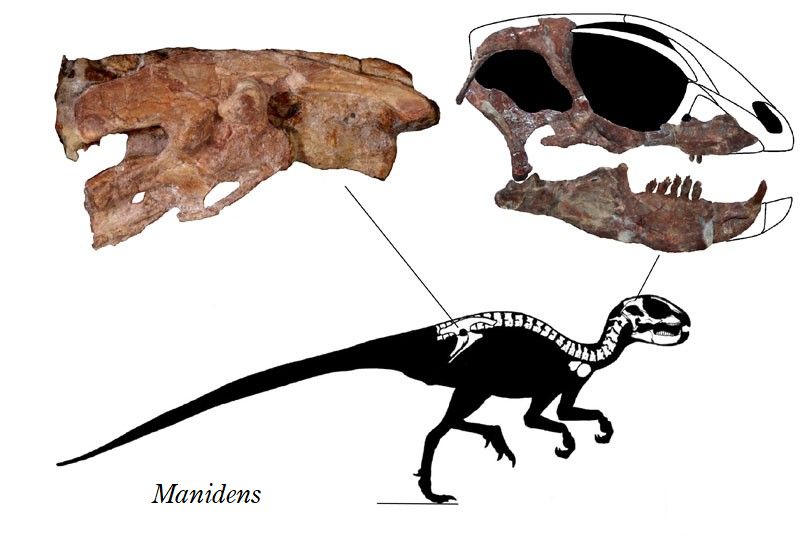

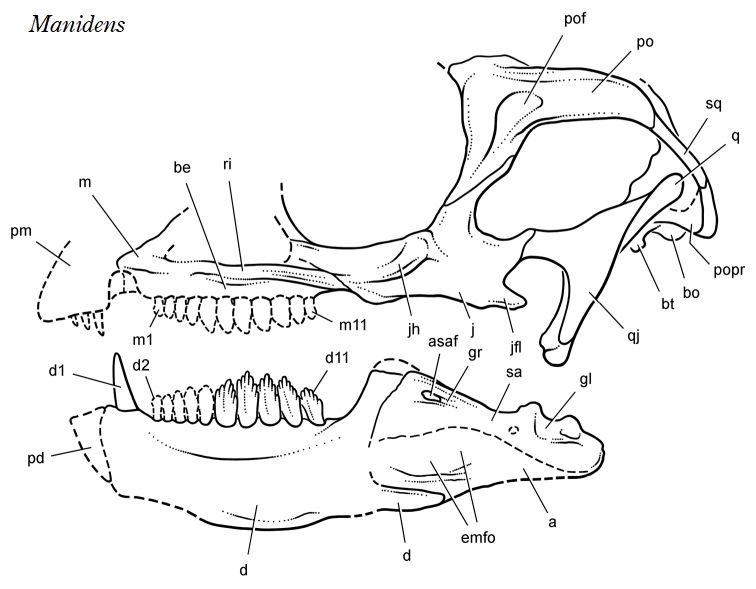

⑥ マニデン (Manidens)

|

|---|

|

|

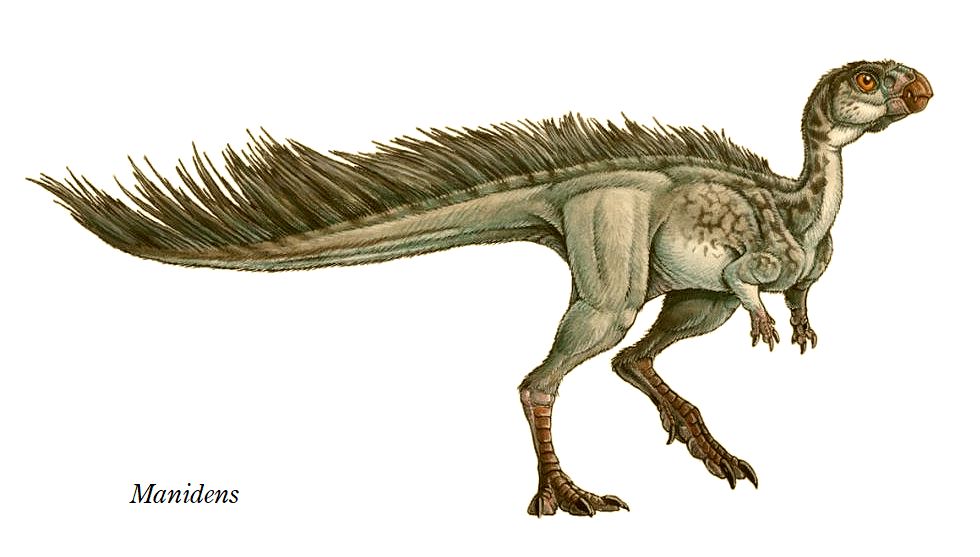

| マニデンは、南米、アルゼンチン・チュブ州のジュラ紀前期(1億7000万 年前)のカニャドンアスファルト累層で発見された。名称は、ラテン語 のマヌス「手」に由来し、デンス「歯」を加え、頬歯が手の形に似ている ことを意味する。化石は、尾の大部分を除く脊椎、左肩帯、骨盤、頭蓋骨、 下顎などの部分的な骨格である。頬歯は、菱形の高冠歯であったが、低角 度の咬耗面を欠いている。垂直方向の咬耗が見られる。規則的に歯の交 換をした。マニデンは、長いつま先の肢骨があり、つかむことができた と考えられ、木にとまる鳥の足に最も似ていることがわかった。体長は、 約60cm、体重は、500gほどと推定される。 |

⑦ アブリクトサウルス (Abrictosaurus)

|

|---|

|

|

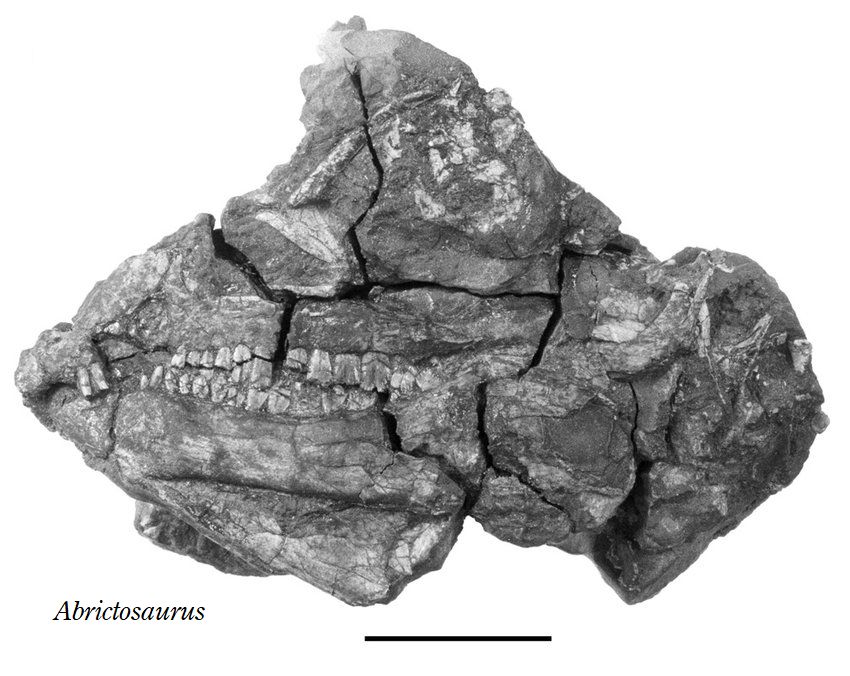

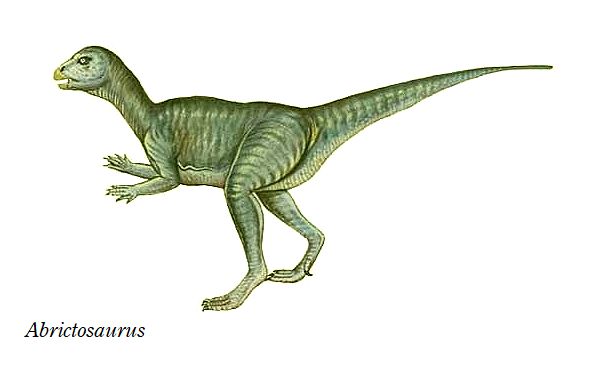

| アブリクトサウルスは、南アフリカ、ケープ州、カチャのネク地区のジ ュラ紀前期(約2億年前)のエリオット累層から発見された。化石は、部分 的な頭蓋骨や骨格であった。上顎と下顎の両方に大きな犬歯がある。顎 の前には歯がなく、硬いくちばしを使って植物を切り取った。上顎前歯 は3本あり、最初の2本は小さく円錐形で、3本目は肥大して上顎犬歯を 形成し、さらに大きな下顎犬歯に対応していた。犬歯には、前縁にのみ 鋸歯があった。犬歯を欠く標本もあり、性的二形性ではないかと言われ ている。上顎では、大きな隙間が下顎犬歯を収容し、上顎前歯を上顎の 頬歯より分離した。頬歯は、歯冠が低く、他の初期の鳥盤類とより類似 していた。ヘテロドントサウルスよりも前肢が小さく、強力ではなく、 前肢の4番目と5番目の指の両方で指骨が1つ少なかった。体長は、1.2m、 体重は、0.7~3kgと推定された。 |

⑧ ヘテロドントサウルス (Heterodontosaurus)

|

|---|

|

|

|

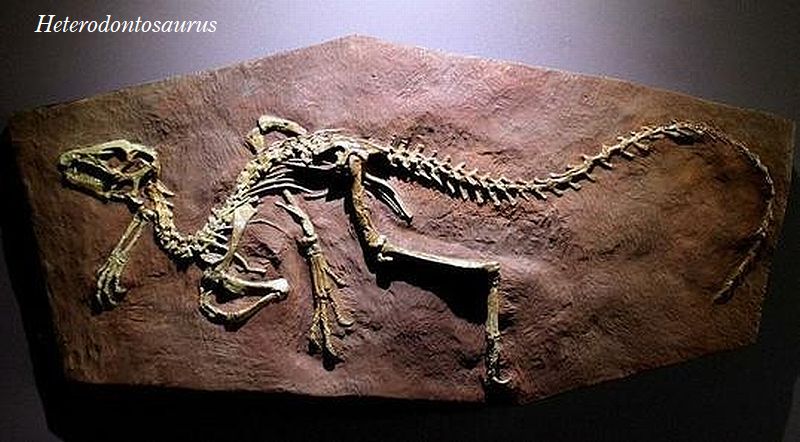

| ヘテロドントサウルスは、南アフリカ、ケープ州、Transkei Districtの ジュラ紀前期(約2億年前)のエリオット累層から発見された。2番目の化 石は、1966年、メスプロイト山で発見された。頭蓋骨と全身骨格の両方 が含まれ、関節でつながった状態で保存され、骨の変位や歪みはほとんど なかった。ヘテロドントサウルスの頭蓋骨は、小さいが頑丈に造られた。 完全な頭蓋骨の長さは、121mmであった。体長は、1.18m、体重は、 1.8kgと推定された。顎の前部は、歯のない角質のくちばしで覆われて いた。上顎の前顎骨の後部には、両側にそれぞれ3本づつの歯があった。 最初の2つの上顎の歯は、小さくて円錐形であったが、両側の3番目の歯 は、非常に肥大し、目立つ犬歯であった。下顎の最初の1本の歯も犬歯 で、上顎の犬歯よりもはるかに大きかった。犬歯の後縁には、細かい鋸 歯があり、下顎の犬歯のみ、前縁にも鋸歯があった。上顎の後部の両側 には、22本の背の高いノミのような頬歯がある。下顎の頬歯は、上顎の 頬歯と概ね一致していたが、エナメル質表面は頬(外)側にあった。 |

鳥脚類へ

恐竜類へ

パラエオアート館へ

トップページへ