| 爬虫綱・双弓亜綱・主竜類・ 恐竜上目・鳥盤類・鳥脚類・ ラブドドン科 Reptilia・Diapsida・Archosauria・ Dinosauria・Ornithischia・ Ornithopoda・Rhabdodontidae |

|

|---|

ラブドドン科の歯化石

|

|---|

|

|

|

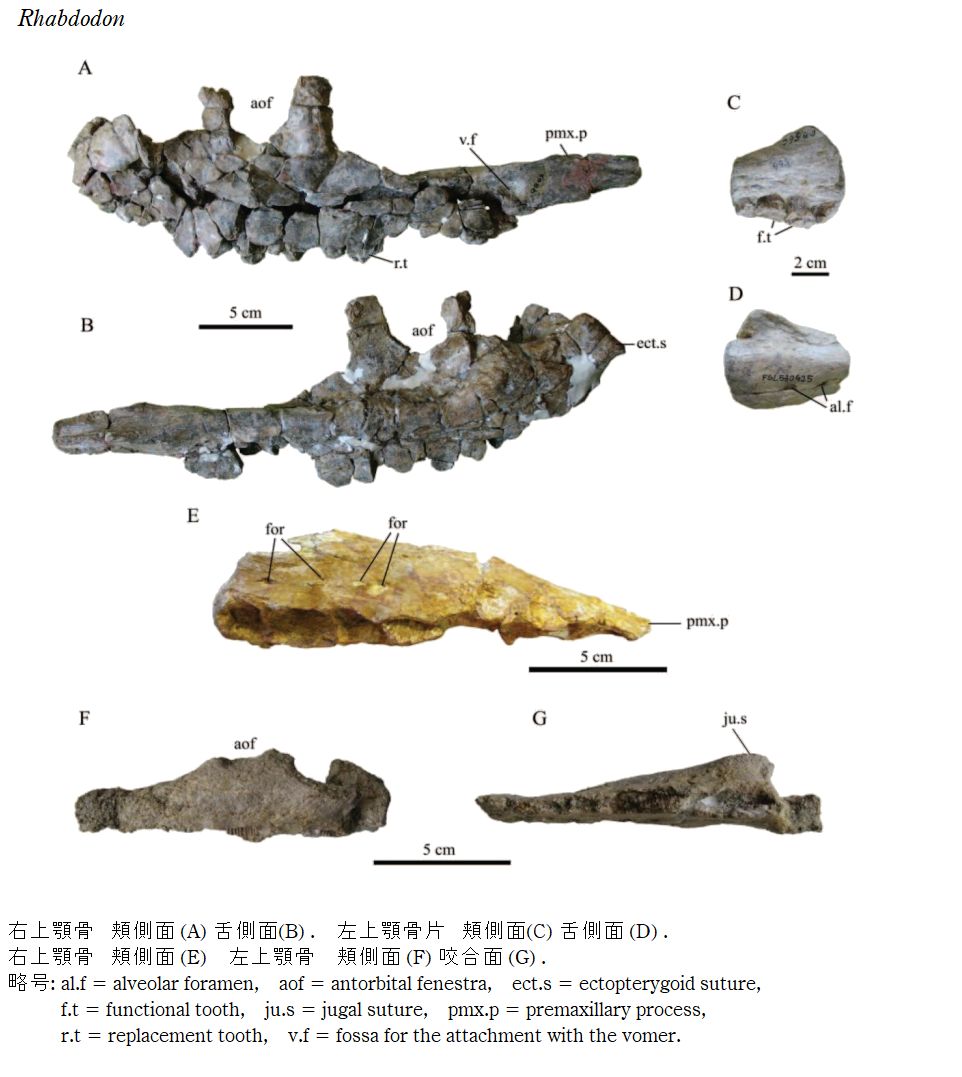

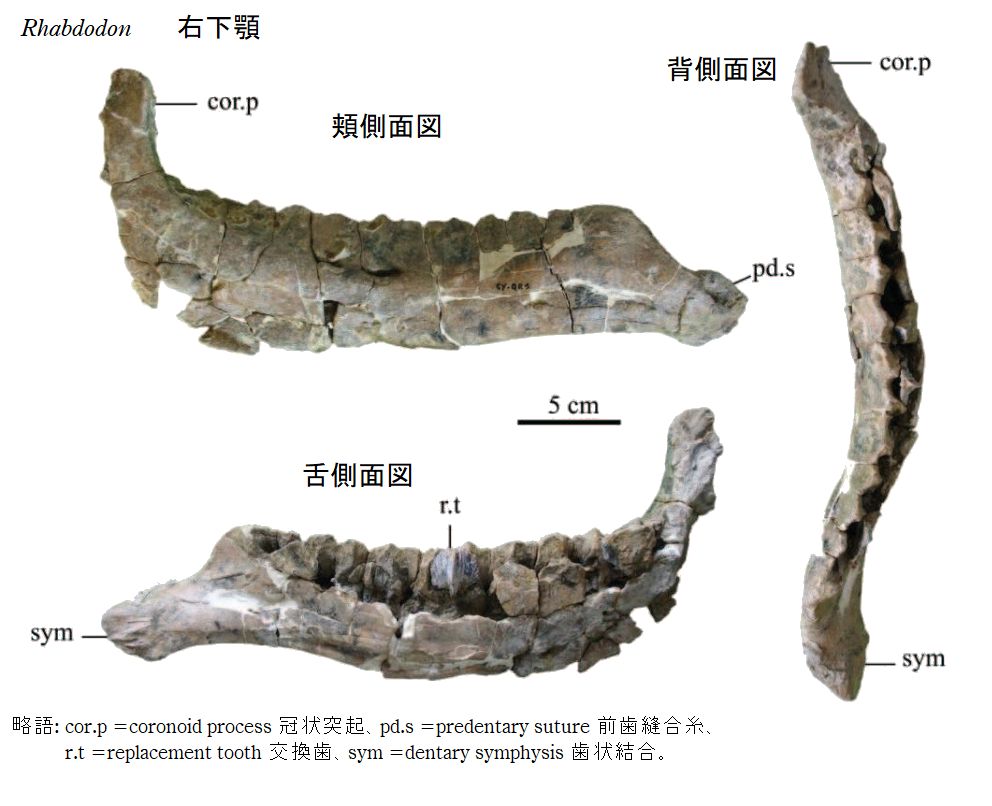

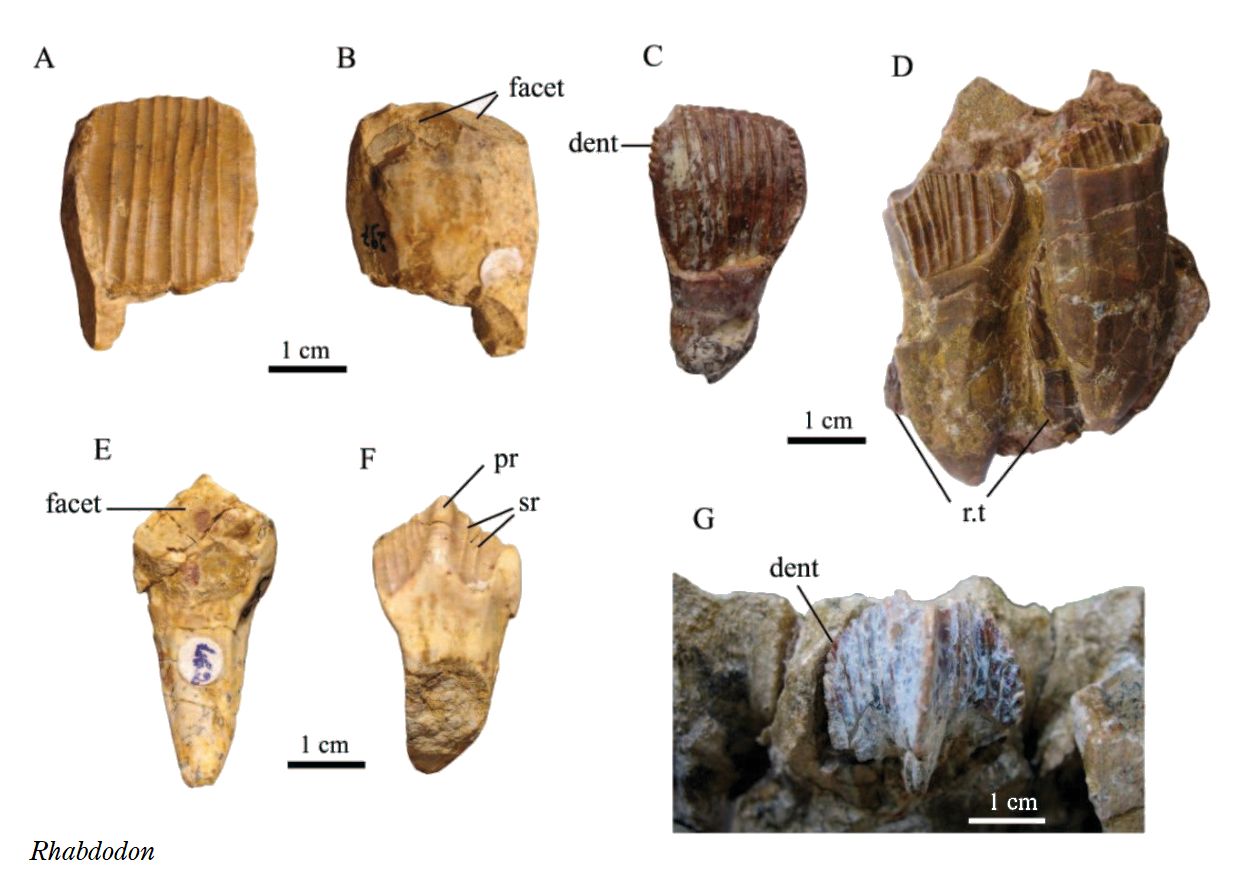

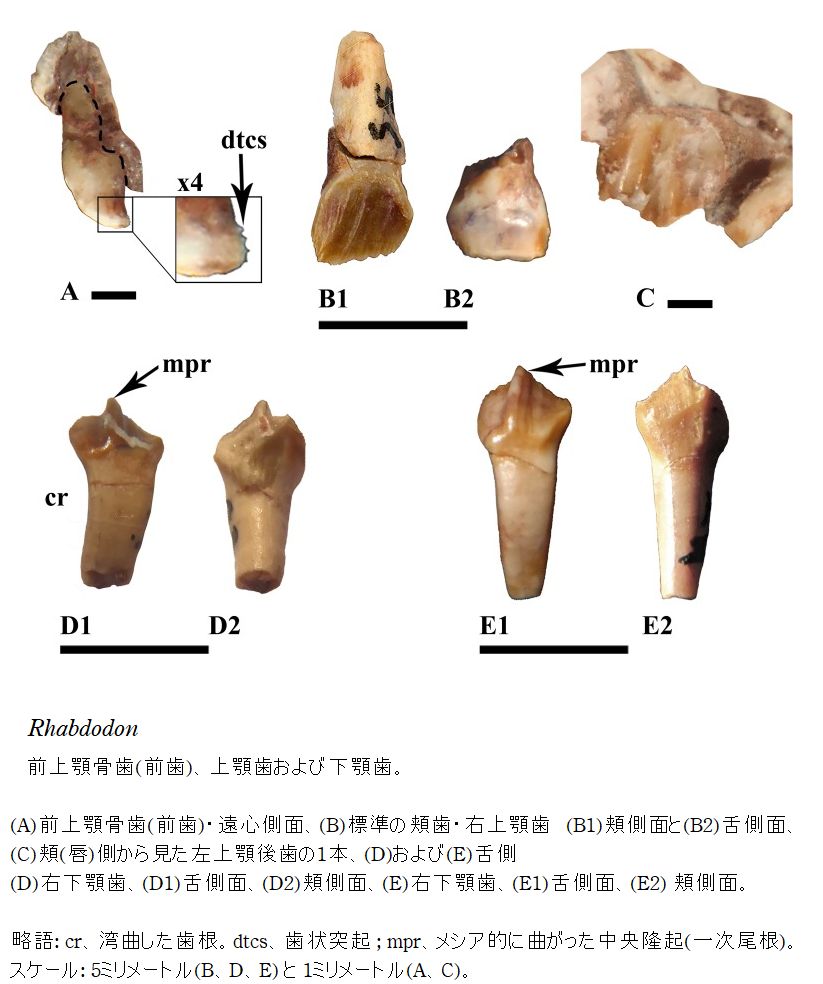

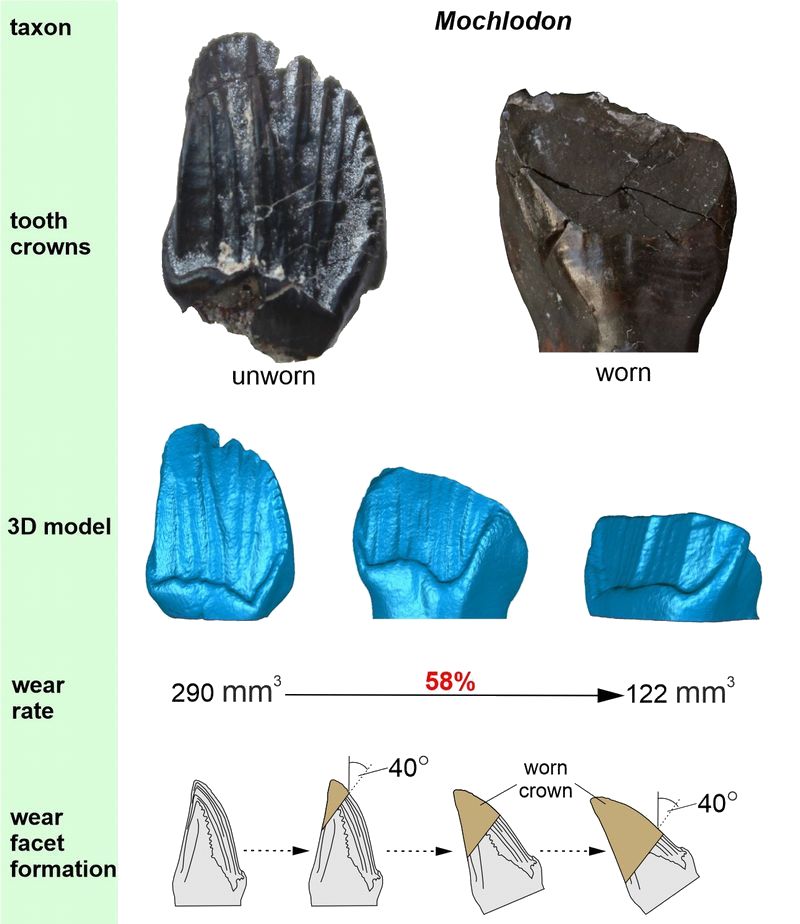

| ラブドドンの名前は、「溝のある歯」の意味である。ラブドドン科の歯は、上顎歯と 下顎歯の両方の極端な拡大を特徴とし、上顎歯数の大幅な減少と相関している。歯は、 強力なはさみのような剪断力のある葉の形(スペードの形状)である。前上顎骨には、 3つ以上の前歯が存在する。上顎歯と下顎歯の隆起パターンは、明確な違いがある。 歯冠には、歯の正中線に沿って隆起(中央隆起)がある。前縁と後縁の両方の先端付近 に尖った歯状突起(鋸歯)がある。歯冠のエナメル質表面には、縦溝が見られる。下顎 歯のエナメル質表面は、舌側にあり、逆に、上顎歯のエナメル質表面は、頬側にある。 咬合の仕方は、ハドロサウルスなどと同じで、下顎歯の頬側に上顎歯が滑り落ちるよ うに咬合する。そのため、下顎歯の頬側には、広い咬耗面が形成される。上顎歯は、 舌側に狭い咬耗面を形成する。 |

ラブドドン科 (Rhabdodontidae)

|

|---|

| ラブドドン科は、原始的なイグアノドントの科で、初期に派生した科である。チェコ 共和国、フランス、ルーマニア、スペインなど、ヨーロッパで白亜紀前期に出現し、 白亜紀後期まで生息したグループである。最も古い年代の化石は、スペイン、カステ ィーリャ・イ・レオン州の白亜紀前期(約1億2900万年前)の赤い粘土が主のカストリ ージョデラレイナ累層で発見されたものである。イグアノドントとヒプシロフォドン トの特徴を共有している。白亜紀後期にいたる大部分の間、テチス海西部の孤立した テチス諸島の環境は、ラブドドン科の進化に貢献した。ラブドドン科の歯列は、比較 的原始的であり、これは彼らの生息地が広範囲でなく孤立していたため、形質の混合 がなく、長期間、形質が維持されたことと一致している。化石記録には、群島の3つ の地理的に離れた場所で、それぞれ3つの系統を構成するラブドドン科の属が存在し た。ラブドドン科は、中緯度の温暖な緑豊かな植物環境での生活に適していた。 以下に、ラブドドン科のおもな属を示す。 ラブドドン科の属 ① ラブドドン (Rhabdodon) (スペイン、南フランス、白亜紀前~後期) ② モクロドン (Mochlodon) (ハンガリー、ルーマニア、白亜紀後期) ③ ザルモックス (Zalmoxes) (ルーマニア州、白亜紀後期) |

① ラブドドン (Rhabdodon)

|

|---|

|

|

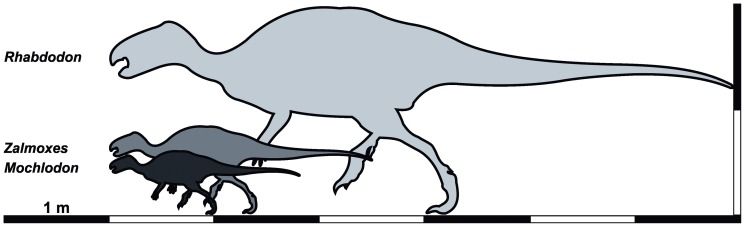

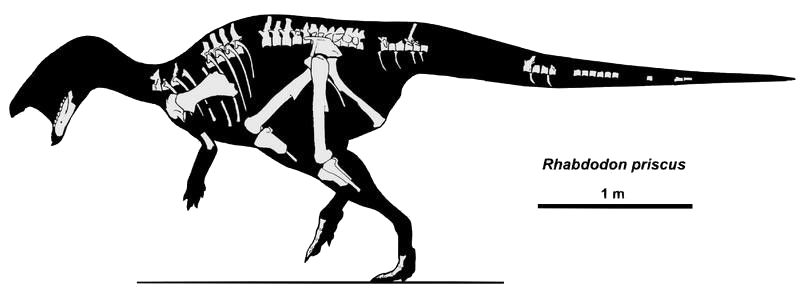

| ラブドドン・プリスカスは、1840年代後半、南フランス、マルセイユ近く のピレネー山脈の白亜紀後期(約7000万年前)のマルヌルージュインフェ リュール層から発見された。スペインの白亜紀後期の(Lañoラニョ、Chera チェラなどの)地域からも発見されており、イベリア半島での属の発生を 示している。全長は、4~6m、体重は、250~380Kgと推定されている。 |

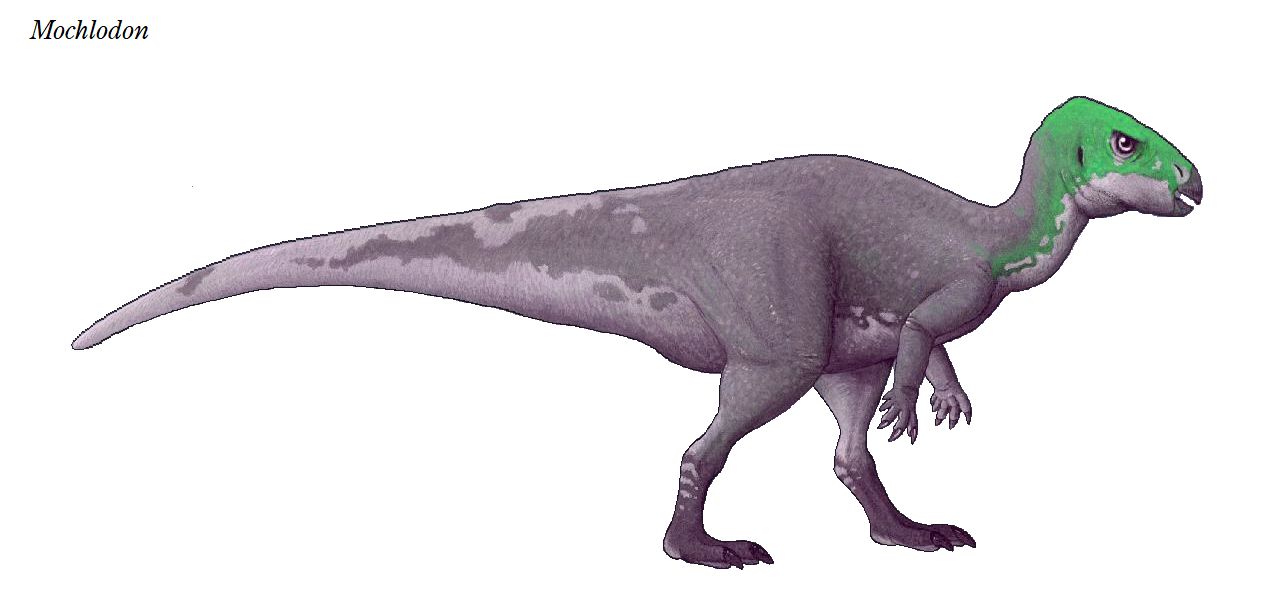

② モクロドン (Mochlodon)

|

|---|

|

|

|

| モクロドンは、ハンガリー、ルーマニアの白亜紀後期(約8500万年前)の 地層から発見された。タイプ標本の化石は、部分的な下顎を備えた頭蓋骨 と、肩甲骨、尺骨、前肢指骨、大腿骨および脛骨などの部分的な骨格であ る。歯冠には、目立つ正中隆起があり、その前部には、5つの二次隆起が 歯冠の中央まで伸びている。上顎には、少なくとも13本、下顎には、少な くとも14本の歯があった。歯は、菱形で、帯状部があり、歯冠の付け根に 厚い縁を持っていた。手と足は、細身である。おそらく若年の骨格である。 全長は、1.6~1.8mほどと推定される。おそらく、通常、四足歩行の草食 恐竜だった。 |

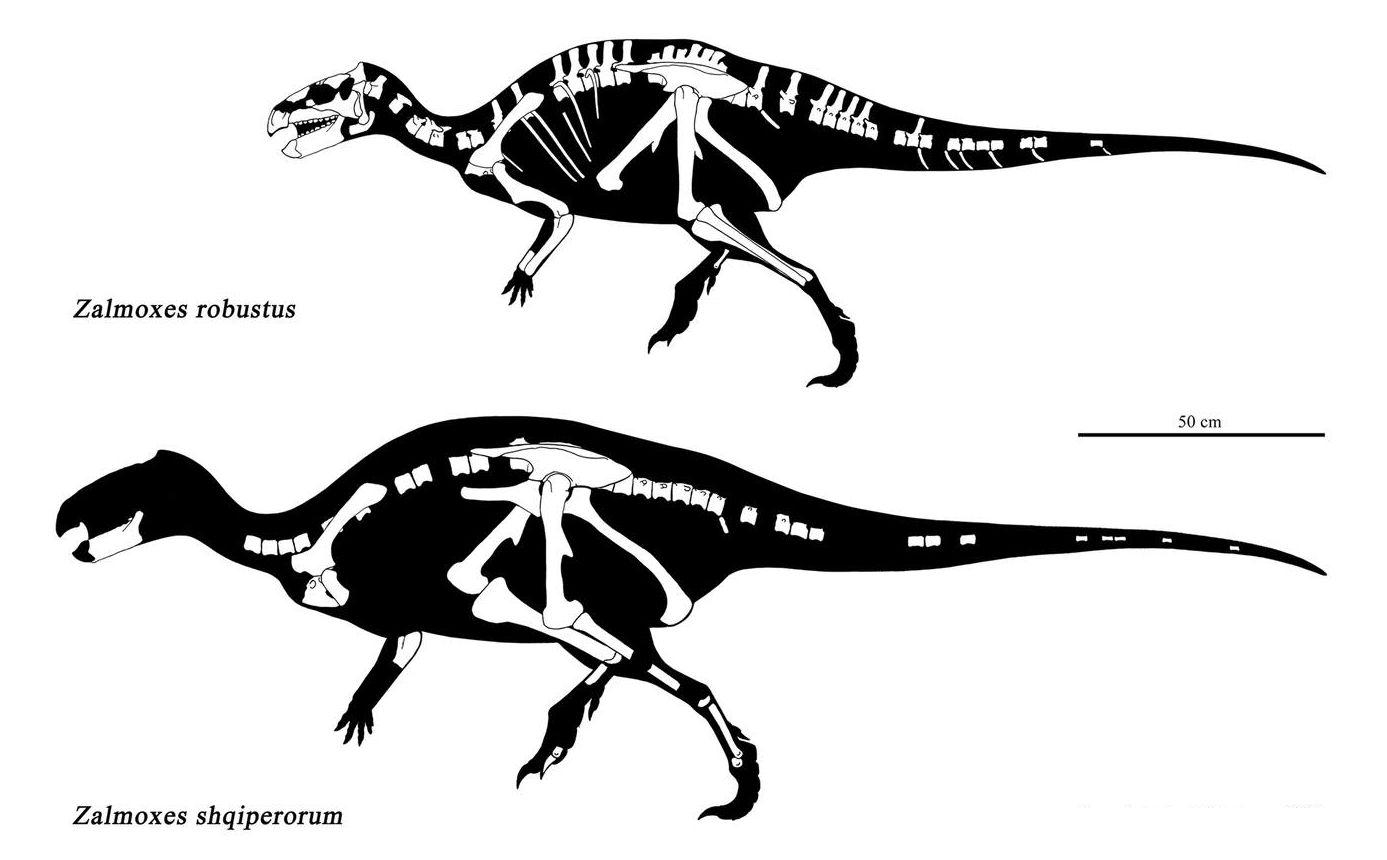

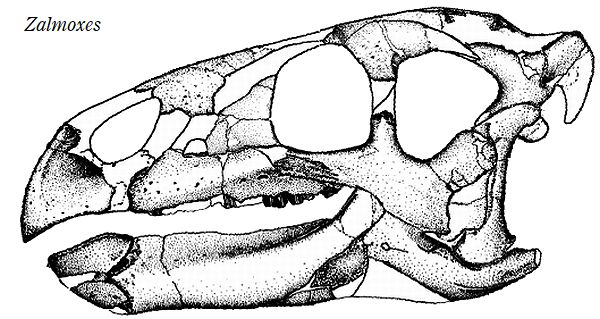

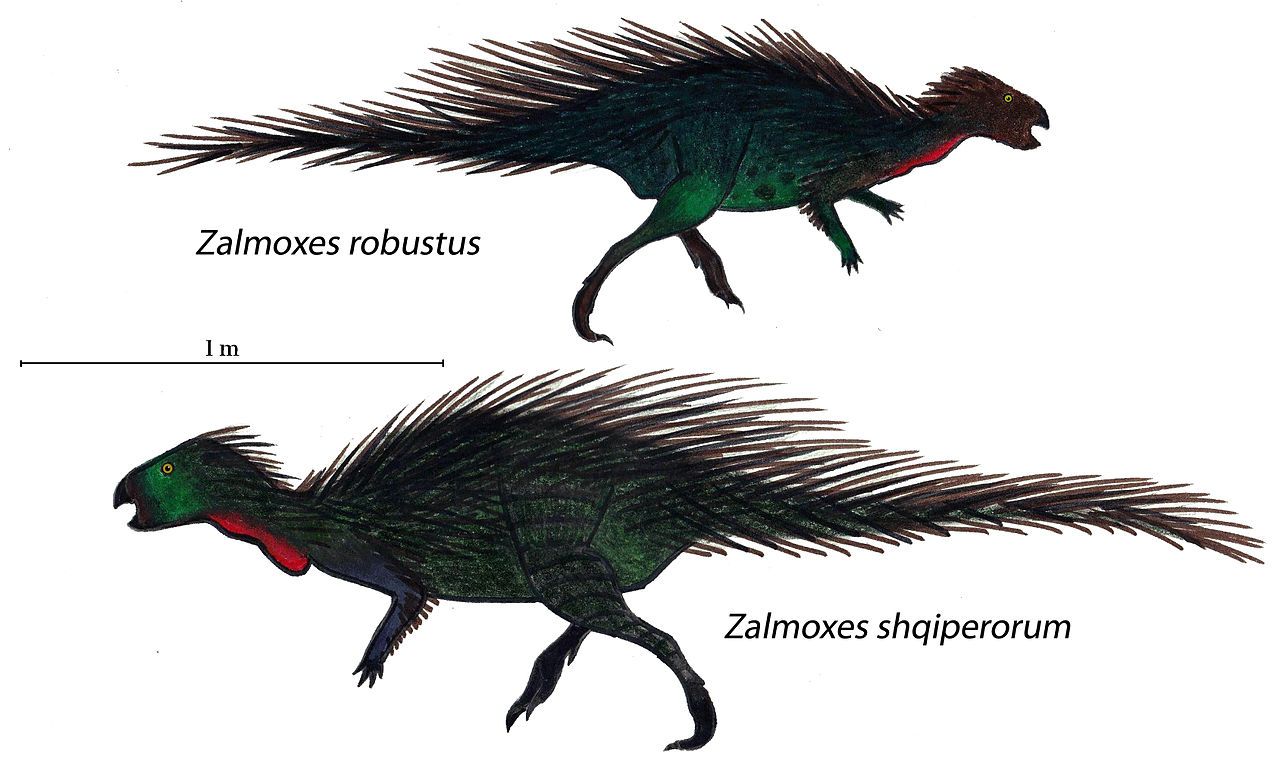

③ ザルモックス (Zalmoxes)

|

|---|

|

|

|

| ザルモックスは、ルーマニア、トランシルバニアの白亜紀後期(約7000万 年前)のサンペトル累層、セベス累層、デンスシュ・シウラ累層などから 発見された。化石は、頭蓋骨の約80%と、脊椎骨、仙骨、尾骨、手足を除 く肢骨などである。この属の標本は、1899年にモクロドンと命名された ものが、1915年にラブドドンに分類され、2003年にタイプ種、ザルモッ クスに再分類された変遷がある。大きな三角形の頭とくちばしを持つ二足 歩行の草食恐竜である。全長は、約2~2.5m、体重は、45Kgほどと推定 される。 |

鳥脚類へ

恐竜類へ

パラエオアート館へ

トップページへ